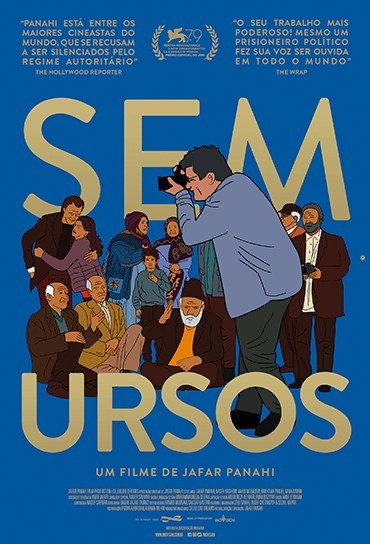

A sinopse oficial apresenta Sem Ursos como uma obra sobre “duas histórias de amor paralelas” enfrentando “obstáculos inevitáveis, as forças da superstição e as mecânicas do poder”. Talvez estes elementos estejam presentes, de fato, ao longo da obra. No entanto, estão distantes de constituir o foco do diretor Jafar Panahi, seja como tema ou como discurso. Os ganchos amorosos devem ter se tornado a saída mais fácil aos distribuidores do mundo inteiro para uma obra que investiga, em primeiro lugar, os poderes e os perigos da imagem.

Para tal, o cineasta parte de sua condição real no Irã. Condenado pelo governo, e libertado em prisão domiciliar, ele foi proibido de deixar o país e de filmar, em virtude de suas obras questionadoras à política local. Isso não o impediu de realizar projetos clandestinos, explorando criativamente a restrição de movimentos, a exemplo de Isto Não É um Filme (2011), Cortinas Fechadas (2013), Táxi Teerã (2015) e Três Faces (2018). Ironicamente, cerceado e impedido de exercer as atividades artísticas, realizou algumas de suas obras mais potentes e críticas aos seus algozes.

Agora, pela primeira vez, Panahi se coloca em cena na posição de estrangeiro dentro do próprio país. O diretor vinha representando o povo iraniano e a classe artística em suas iniciativas recentes, mas decide estabelecer um confronto de classes, gêneros e regiões. Na nova trama, ele se muda temporariamente para um pequeno vilarejo na fronteira com a Turquia, pois sua equipe está filmando um novo longa-metragem, fictício, no país vizinho. Assim, sente-se próximo da equipe, embora dirija as cenas pelo computador.

No entanto, o diretor possui plena consciência de representar uma elite financeira e cultural. Ele provoca um misto de admiração e repúdio no local pouco acostumado a turistas. Pelo carro luxuoso, por vir do Teerã e constituir um nome reconhecido nacionalmente, recebe um tratamento de criador privilegiado e excêntrico. Tenta impor sua visão de mundo cosmopolita, apenas para compreender o peso das tradições e do conservadorismo vigente no campo. Sua riqueza, seu conhecimento e a visão progressista dos relacionamentos provocam uma mistura de sedução e ameaça ao povo fechado sobre si próprio.

Panahi realiza um de seus filmes mais sombrios, e também mais fortes de toda a fase de confinamento. […] Sem Ursos oferece uma excelente reflexão acerca da censura, sem nomeá-la.

Tal confronto se traduz num discurso acerca da responsabilidade ética das imagens. Duas histórias correm em paralelo: em primeiro plano, a ficção sobre a vida de Panahi, habitando o vilarejo. Em segundo plano, a ficção-dentro-da-ficção, a respeito de um casal turco que busca passaportes falsos para viver na Europa. Em ambos os casos, a imagem acentua tensões políticas e sociais, por apreender e representar o real. Para a estadia na pequena comunidade, há o fato de que as fotografias tiradas ao acaso pelo cineasta possam ter testemunhado a aproximação secreta entre uma garota e o rapaz por quem está apaixonada. Como ela foi prometida a um terceiro, o triângulo pode “terminar em sangue”, conforme repetem os diálogos.

A ficção interna também dialoga com a impressão de realidade. Nela, o casal turco estaria interpretando uma versão de si mesmos. A procura por documentos falsos corresponderia a um esforço real de ambos para deixarem a opressão do país. No entanto, o posicionamento da câmera, as coreografias intricadas pelas ruas e a exigência aos protagonistas de expressarem certas emoções se aproxima de ficção convencional. Eles se revoltam: por que deveriam sublinhar algum comportamento específico, se visam transmitir suas vidas reais? Os dois se encontram a um passo de desistir do filme, que parece se impor a eles e modificá-los, ao invés de se condicionar aos fatos existentes. Pode o cinema se intrometer nos dilemas verídicos de seus intérpretes? Que responsabilidade teria, caso os colocasse em perigo para suprir as necessidades da filmagem?

A conexão entre dos dois estilos e linguagem provoca uma fricção fascinante. Na porção de aparência documental, Panahi investe em planos fixos, longos, nos quais o cineasta observa os habitantes pela janela, ou recebe-os dentro da casa alugada. O aspecto contemplativo intervém pouco, evitando responder a perguntas fundamentais (ele teria realmente tirado a foto dos amantes?). Na porção mais claramente fictícia, a câmera efetua coreografias rebuscadas, em plano-sequência, alternando entre diferentes personagens, ora se movimentando pela rua, ora se focando em personagens ou objetos.

O diretor cria um alter-ego muito mais preciosista e virtuoso do que ele próprio, como se a liberdade de filmar em outro país permitisse, igualmente, uma câmera mais despojada, revelando-se orgulhosamente nas ruas, e orquestrando o mundo ao redor. Enquanto a primeira metade aposta na estética do comedimento, para representar a opressão e a ausência de controle, a segunda metade transmite uma vontade até excessiva de determinar ações e dinâmicas. Panahi opõe duas versões opostas de mise en scène: a direção que ajusta sua câmera ao acaso do mundo, e aquela que ajusta o mundo às vontades da câmera.

Em ambos os casos, a vontade de fazer cinema e captar imagens com finalidade artística se converte num calvário aos criadores e aos retratados. Mais do que empecilhos práticos e de produção, eles terminam por colocar em risco as pessoas filmadas — ambas as tramas se encaminham à tragédia amarga. Seja a imagem como prova documental (no vilarejo) ou a imagem enquanto mensagem política (na Turquia), o cinema se transforma em crime. O autor realiza desta maneira um de seus filmes mais sombrios, e também mais fortes de toda a fase de confinamento. Ao invés de imaginar a vida que poderá ter num futuro libertário, prefere se confrontar ao desgaste presente da criminalização da arte.

Por isso, Sem Ursos oferece uma excelente reflexão acerca da censura, sem nomeá-la, nem citar de maneira explícita a prisão de Panahi. O roteiro elabora um encontro vertiginoso entre ficção e documentário, na qual um registro invade, deturpa e modifica o seguinte. Nas duas vertentes paralelas, Panahi-personagem perde o domínio e suas criações, que voltam para assombrá-lo. As imagens adquirem vida, prejudicam as pessoas filmadas, ou recebem interpretações muito distintas daquelas concebidas por seu criador. O julgamento do turista pelos aldeões, frente a uma câmera, alude diretamente ao processo de que o cineasta foi vítima, também condicionado a questões religiosas e morais.

Por isso, a fuga final soa como uma espécie de penitência ao criador que pode se deslocar, apesar de não ter realmente para onde ir e ser acolhido. O deslocamento a dois passos da fronteira durante a madrugada, o recuo simbólico ao perceber que estaria sobre a linha da Turquia, e a presença de “pó de outra cidade” no pneu do carro aludem ao estado de perpétua perseguição e paranoia instaurado contra pensadores que ousam questionar as convenções. Os ursos do título, que nunca existem de fato, refletem este medo infantil em relação à diferença e ao desconhecido, percebidos como elemento disruptivo.

Panahi discute a consequência fatal de uma fotografia que nunca aparece; o peso de filmar uma fuga jamais concretizada; o receio de atravessar uma linha invisível; o pavor de avistar ursos inexistentes. Desta forma, dialoga com a vigilância perene e incorpórea dos indivíduos que assumiram para si o papel de juízes, policiais e vigias, reproduzindo os olhares julgadores do regime vingativo. O diretor pode se mudar a outra cidade, pode filmar à distância, mas jamais ficará em paz enquanto estiver sob regras injustas. Ironicamente, efetua uma obra livre sobre a ausência de liberdade, um olhar profano e questionador à impossibilidade de questionar. No final, rodando a esmo pela estrada, parece tão preso quanto estaria no cárcere.