Visitantes chegam a um casarão antigo e sinistro, no meio de uma floresta. Descobrem vozes estranhas à noite. As luzes se apagam inexplicavelmente. Uma única porta está trancada, e ninguém sabe o que se esconderia atrás dela. No subsolo, corredores estranhos escondem segredos. Pessoas com tochas passam ao longe. O rapaz acredita que alguém sussurra a sua voz durante a madrugada. Na cozinha, bruxas preparam uma poção no caldeirão.

A lista não para por aí. O protagonista descobre tias cuja existência ignorava até então. Entre os pertences da mãe falecida, recebe um livro repleto de símbolos misteriosos, que aludem à magia negra. Ele vislumbra, no terreno, um estranho trabalhador com expressão assustadora. As tias preparam um bolo de cor azulada, que os viajantes devoram sem perguntar duas vezes. Depois, elas esfregam as mãos, felizes e perversas, quando Thomas (Diego Montez) e Beni (Yohan Levy) declaram a intenção de permanecer no casarão por alguns dias. Nenhum dos dois possui obrigações de volta na Alemanha, onde vivem. Ficam o tempo desejado.

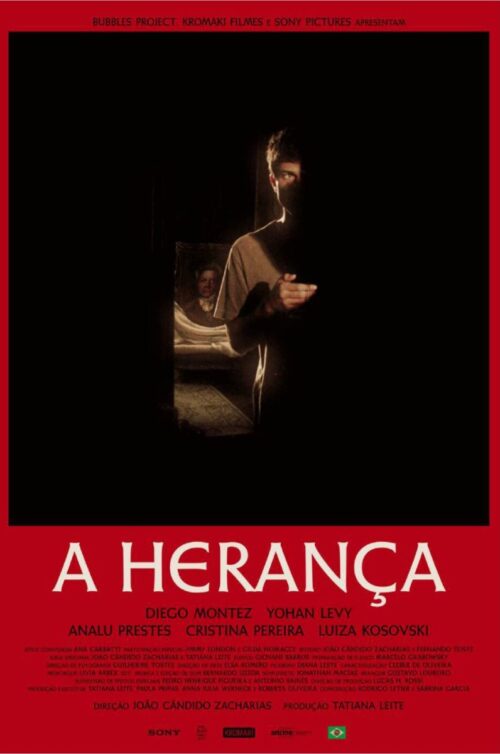

Os exemplos poderiam continuar, à exaustão. A Herança é composto quase unicamente pelos exemplares mais conhecidos, e desgastados, dos filmes de casas mal-assombradas, bruxas, possessão demoníaca e turistas atacados em geografias isoladas. Poucos projetos conseguiriam comportar tantos elementos em uma única narrativa: uma paródia corrosiva, em moldes de Todo Mundo em Pânico, seria uma opção. Um terror muito ruim e ingênuo seria outra possibilidade.

A Herança atravessa o terror sem mergulhar nele; utiliza seus códigos enquanto embalagem. Nem a perspectiva do exploitation justificaria tamanha inconsequência.

A dificuldade é saber onde, exatamente, situar o projeto brasileiro em termos de conceito e pretensões. Por um lado, o diretor João Cândido Zacharias soa consciente dos exageros e incongruências que saturam a trama. É quase impossível imaginar que estes cacoetes tenham sido empregados sem suspeitas de seu (des)valor na história de terror. Por outro lado, o resultado jamais se assume enquanto sátira corrosiva, metalinguística ou trash das fórmulas do horror comercial. Ele pode inclusive ser considerado um projeto que procura levar a sério as ferramentas nada sérias deste filão.

Logo, pode-se falar numa indefinição grave de tons, e mesmo numa deficiência de produção. Os atores são prejudicados por esta inconsistência: por que Thomas acredita cegamente nas promessas de mulheres que acaba de conhecer? Ele foi enfeitiçado? Como se sente diante das marcas que aparecem em seu corpo? Podemos falar em um homem profundamente ingênuo, ou numa representação cômica da ingenuidade de heróis de horror? Em outras palavras, o autor reafirma estas falhas, ou as sublinha para criticá-las?

Em consequência, o roteiro se perde. Thomas começa como protagonista absoluto da trama, por ser “o escolhido” de um ritual confuso, no qual nem o cineasta e sua equipe parecem acreditar de fato. Depois, uma vez consumido pela magia da casa, Beni assume a voz da razão e o controle das ações, convertendo-se no salvador padronizado dos filmes hollywoodianos. Por que o homem estrangeiro dedicaria tanto esforço e afeto a um namorado que nunca os retribui, nem se mostra atento às suas preocupações? Como pode sustentar que “estamos bem juntos”, face à frieza evidente do casal? Enfim, passemos.

Por sua parte, a direção de fotografia trabalha com cenas internas escuríssimas durante o dia (porque casas mal-assombradas possuem cortinas fechadas, é claro), embora as sequências noturnas neste espaço recebam uma luz branca tão forte que os pobres amantes, em uma noite de sexo, parecem à beira da abdução por criaturas alienígenas — acontecimento que, caso se materializasse na trama, não despertaria nenhuma surpresa. A música insiste, desde o início, em afirmar que a aventura seria sombria e perigosa, embora, julgando pelas imagens apenas, a chegada do casal à fazenda se assemelha a um drama comum.

Atenção: possíveis spoilers a seguir.

Moralmente, a abordagem se torna ainda mais complicada quando a pretensa brincadeira (caso possamos considerá-la assim) envolve o estupro de um homem gay, a utilização de uma pessoa deficiente enquanto ícone sinistro e folclórico (a criada muda) e promove a morte exclusivamente da personagem negra — a primeira a ser assassinada pelo roteiro. Aliás, o roteiro se desfaz desta mulher o quanto antes, pois não enxerga função narrativa para ela, mesmo que os outros excessos e absurdos sejam abraçados generosamente.

A Herança nem sequer busca uma forma de terror tipicamente brasileira, baseada em nossa história, nossa cultura e nossos traumas. Outros filmes de terror fracos, como O Juízo, pelo menos exploravam a escravidão nas fazendas enquanto ferida a ser explorada pelo imaginário nacional. Zacharias recorre a bruxas, bolos, paisagens e conversas que poderiam ocorrer em qualquer país, em qualquer local dotado de uma vegetação isolada. O autor nem se apropria de códigos exatos do cinema de terror clássico (caso em que referências se tornariam homenagens), nem se destaca destas balizas em busca de alguma forma originalidade narrativa e estética.

Mesmo a presença de um casal gay, que soava como elemento de mínima provocação aos costumes interioranos de um país conservador, se resume à ideia de que o sujeito homossexual precisa se converter em heterossexual para cumprir com profecias. A metáfora da violência praticada pela “cura gay” se encontrava a dois passos do cineasta, caso ele quisesse explorá-la. Não quis. Ao final, é difícil saber ao certo o que desejavam os criadores com esta abordagem tão particular.

Nem a perspectiva do exploitation justificaria tamanha inconsequência, posto que não se demonstra prazer particular em explorar causas, consequências, alternativas ou configurações do gênero. A Herança atravessa o terror sem mergulhar nele; utiliza seus códigos enquanto embalagem, aceno, ao contrário do veículo de uma mensagem, ou de uma experimentação específica. Ele se inicia e se encerra em si próprio.