Depois de passagem pelo Festival de Cannes, o cineasta português Paulo Carneiro e a montadora uruguaia Magdalena Schinca passaram por São Paulo, na 48ª Mostra Internacional de Cinema. Eles apresentam um curioso projeto: A Savana e a Montanha, mistura de documentário e ficção. O projeto se volta à aldeia de Covas do Barroso, em Portugal, que luta contra a mineiradora britânica Savannah Resources. Os estrangeiros pretendem extrair o lítio e outros recursos preciosos, o que significaria destruir o modo de vida de pessoas que habitam aquele local há gerações.

Carneiro decide, então, convidar os próprios moradores para encenarem uma ficção baseada no caso. Eles se reúnem e discutem a melhor maneira de lutar, enquanto seguem a vida de agricultores e pequenos comerciantes. No entanto, o inimigo jamais será filmado — os autores preferem que a voz adversa não tenha espaço neste projeto. O Meio Amargo conversou com a dupla sobre o filme divertido e inusitado em sua abordagem:

Como conheceram a situação em Covas do Barroso?

Paulo Carneiro: Eu fiz um filme ali ao lado que se chama Bostofrio (2018). Meu pai vem dali, de uma aldeia a 5km de Covas do Barroso. Este filme estreou nos cinemas, passou na televisão, então as pessoas da região tomaram conhecimento. Depois, com a estreia nos cinemas, algumas pessoas vieram me abordar, falando do que acontecia em Covas do Barroso. Eles me explicaram o funcionamento desta luta muito burocrática. Fui à região, conversei com as pessoas. Em 2020, fui a Covas do Barroso para criar conteúdo para as redes sociais, além das músicas que escutamos no filme.

Ainda não existia a ideia de um filme, mas pratiquei um ativismo audiovisual, revendo os documentos e acompanhando a luta. As pessoas das cidades vizinhas também tinham sido enganadas por essas empresas, que literalmente trazem bolos e garrafas de vinho para conquistar as pessoas. Mas os habitantes perceberam que já estavam abrindo diversos caminhos dentro da montanha para descobrir quais minérios existiam ali. Quando entenderam, mais tarde, ficaram estupefatos e começaram a reunir pessoas em torno deles. A luta se tornou muito maior.

Os atores do filme, apesar de não serem atores profissionais, já têm alguma experiência com as câmeras, porque muitas pessoas foram ali filmar. Já foram filmados por televisões da Finlândia, Suécia, Alemanha. A repercussão internacional foi maior do que em Portugal. O tema, no meu país, foi muito estrangulado, abafado.

Então o projeto surgiu da vontade de propagar a mensagem para as cidades que tinham desconhecimento completo de um lugar que é Patrimônio Mundial Agrícola, como poucos. Ele pode vir a perder este selo, mas o que interessa é a máquina do dinheiro a trabalhar, o capitalismo. Percebemos que faria sentido desenvolver um filme como eles. Pensamos inicialmente num formato documental, mas depois percebemos que esta linguagem não lhes dava a força que o cinema de ficção poderia trazer.

Acredito que a maioria dos artistas teria escolhido ou o documentário clássico, ou a ficção assumida, com atores interpretando os moradores. Mas você adota um caminho bem diferente.

Paulo Carneiro: Eu nunca pensei que pudesse funcionar de outra maneira. Nunca cogitei chamar atores para trabalhar ali, e sempre acreditei que, pensando em tudo o que eles tinham a me dizer, era possível construir diálogos e mostrá-los enquanto pessoas fortes. Afinal, o cenário era desmotivante para eles: imagine um agricultor, com uma vida tranquila (apesar de muito trabalho), em um sítio incrível. Há uma poesia na maneira de estar deles. Com a ficção, eu poderia transformar esta angústia em algo que os tornaria menos angustiados e mais ativos. Não poderia funcionar com outras pessoas.

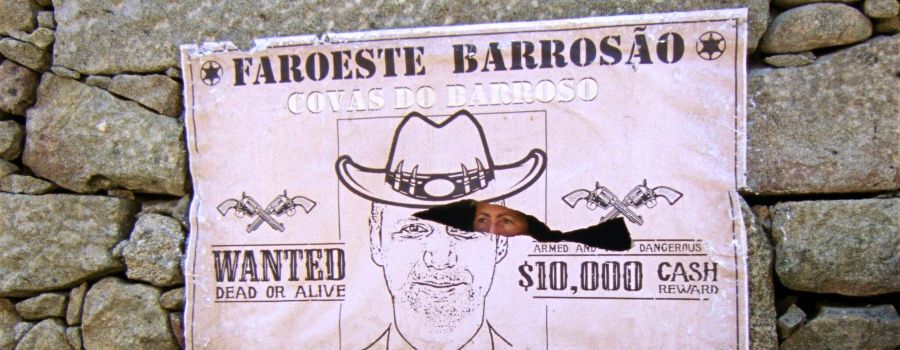

Além disso, eu me diverti muito ao fazer o filme. A ideia do faroeste, que vem de uma farsa deles, deixa claro o tom de autoironia. Alguns críticos americanos disseram mal do filme por causa disso — eles não entenderam a autoironia. Foda-se: ninguém melhor do que eles para falar do que acontece ali. A partir de um campo documental, criamos uma ficção através dos diálogos que pusemos. Temos alguns enfeites, e refizemos a própria geografia. Para eles, em alguns momentos foi desanimador, mas sempre tentei motivá-los.

Também existe o fato que eles confiavam em mim. Tinham visto esse primeiro filme, e percebiam que era um trabalho esforçado, com várias horas filmadas. Sentiam que era um trabalho, assim como eles também têm seus trabalhos. Às vezes eles não tinham muito tempo para filmar, por causa de outros afazeres, mas a gente pedia para ficarem só mais um bocado. Eles foram entendendo que nossa equipe, de quatro pessoas, persistia naquilo por um motivo. Não houve resistência da parte deles, porque criamos uma boa relação antes. Era um ambiente muito familiar entre eles e a equipe — a gente comia nas casas deles. Depois da estreia em maio, em Cannes, voltamos pra lá e fizemos uma projeção ao ar livre. Vieram pessoas de vários lugares.

Vocês decidem nunca filmar os inimigos, e ainda sublinham esta decisão numa cartela ao final. Por que isso era importante para vocês?

Magdalena Schinca: Inicialmente, eu nem conhecia o Paulo. Ele estava rodando outro filme na África, e me explicou o projeto rapidamente. O que ele mais me dizia era: “Eu não vou filmar o inimigo. Não vou filmar as minas. Não quero fazer isso”. Quando vi o material pela primeira vez, me encantei com o olhar muito particular dele para os espaços e as paisagens. Existia muita paciência ali, além de uma crença na ideia de coletivo. Ele se dedicava a esta luta coletiva, e se esforçava em fazer um filme com eles. Dava para sentir isso pelo material. Mas ele insistia: “Ninguém vai me fazer filmar os inimigos”. A ideia da cartela final veio daí. É claro que os opositores existiam fora de quadro. Às vezes, quando um tema forte não é retratado, surgem sensações distintas e potentes. Nós trabalhamos muito o material quando ainda não havia uma história, uma narrativa. Existia a ambientação, as sensações — caso dos cavalos, da lua… Era importante valorizar a experiência, para além da narração pura.

Paulo Carneiro: Este é um filme que se pode ver várias vezes, porque não é nada literal. Ele não revela tudo num primeiro visionamento. Nós tentamos muito trabalhar isso no filme: os acontecimentos fora de campo, o som da aldeia ao redor. Por exemplo, o som das bombas não corresponde a bombas comuns. Parece que já estão explodindo a montanha, mas pode ser outra coisa. No final, para mim, é claro que a aldeia ganha. A questão de que nenhum inimigo foi filmado também vem da brincadeira em inglês: “No enemies were shot”, o que significa tanto “filmados” quanto “feridos”. Afinal, brincamos com o gênero do western.

O tom é muito particular. Eles é um filme engraçado enquanto fábula, mas não tem montagem de comédia, nem ridiculariza estas pessoas.

Paulo Carneiro: Isso está no olhar, na maneira como se filma. Eu venho dali. Meu pai cresceu ali, e enfrentou dificuldades. Ele vem de uma família muito pobre. Dá para ver pela maneira como se filma as pessoas: se colocamos a câmera de cima ou de baixo, ou se olhamos nos olhos. Nem precisamos pensar nisso.

Magdalena Schinca: Isso vem bastante também do trabalho do Alex Piperno [co-roteirista e co-montador]. Esta mistura de tons também decorre do estilo de Alex: ele nunca quer que o filme seja apenas uma coisa, ou outra. Prefere atingir este ponto intermediário, quando não se sabe se devemos rir ou não. O humor também vem dos letreiros, que potencializam a trama. Foi muito divertido editar com Alex e Paulo. O tom era semelhante, e parecia que nós nos conhecíamos há muito tempo. Eles brincavam, faziam piadas entre os dois. São muito exigentes, mas, ao mesmo tempo, bastante generosos. Então acredito que seja menos fruto de um esforço, do que nossa maneira pessoal e orgânica de contar as coisas.

O filme tem surtido impactos práticos desde a primeira exibição em Cannes? Afinal, vocês mencionam nominalmente a empresa invasora. Tiveram respostas por esta afronta clara?

Paulo Carneiro: Sinceramente, até agora a empresa não se pronunciou. Chegamos a pensar em borrar as placas da Savannah, mas depois eu pensei: que se foda. Ainda não aconteceu nada, mas sei que a mina está parada. De repente, muitas pessoas descobrirão esta luta pela repercussão nos jornais. Quando estreamos em Cannes, saímos na capa do JN, um jornal importante no norte do país. O cinema tem poder de discutir o assunto e fazê-lo chegar a mais gente. Agora mesmo, nos festivais, as pessoas vêm até mim, especialmente de grupos ativistas de outros países. Eles me dizem que se sentiram motivados pelo tema, e queriam saber mais a respeito. Isso é muito importante para mim. Não sei se o filme tem o poder de mudar alguma coisa. Eu já fico satisfeito se ele fizer com que estas pessoas sejam escutadas. Além disso, me parece muito esquisita a reação de algumas pessoas. Já me disseram que a aldeia deveria se sacrificar em prol de descarbonizar a cidade. Uma pessoa de São Paulo me escreveu isso.

Magdalena Schinca: Este é um discurso pretensamente ecológico de quem conhece apenas a realidade urbana. Estas pessoas não pensam nas relações de poder existentes. A questão seria sair de um sistema, mas esta é uma realidade instaurada. O filme tem um conteúdo político que vai além do próprio cinema, por fomentar este tipo de discussões.

Paulo Carneiro: Alguns críticos americanos me disseram que o filme não era nada a favor da ecologia. Eles pensam que os carros elétricos, movidos a lítio e minérios, são o futuro da ecologia. O objetivo deste discurso é obviamente favorecer a indústria automobilística. É ridículo pensar nos carros elétricos como uma forma de avanço em termos de ecologia: o elétrico é uma energia de transição pensada para se vender carros e celulares. Mesmo os engenheiros mecânicos sabem que esta é uma mentira completa.

Magdalena Schinca: Além disso, o cinema e a postura ecológica ultrapassam este debate, e se encontram no modo de produção. Isso era lógico para a equipe, que concebeu uma filmagem pequena, com quatro pessoas, pensando muito antes de filmar. Eles filmavam, e editávamos em seguida. É coerente com o nosso pensamento cinematográfico. Não havia muito consumo, por exemplo. E tinham uma câmera simples.

Paulo Monteiro: Existe um gesto para além de “não vamos deixar esta aldeia morrer”. É uma forma de cinema que também precisa ser vista em salas, porque pode não estar disponível depois. É um cinema de resistência. Também não vamos deixar o cinema morrer — especialmente esta forma de cinema.