Malês é um projeto importante para Antônio Pitanga. Há muitos anos o ator e realizador compartilha seu desejo de levar às telas um retrato sobre o Levante dos Malês, acontecido em 1835, na Bahia. O evento é importante para se compreender as raízes africanas do povo negro brasileiro, além de nossa relação sincrética com religiões — os revolucionários seguiam a doutrina islâmica. Cerca de 600 homens e mulheres, tanto escravizados quanto libertos, se uniram contra as forças de seus senhores, e centenas foram mortos no enfrentamento.

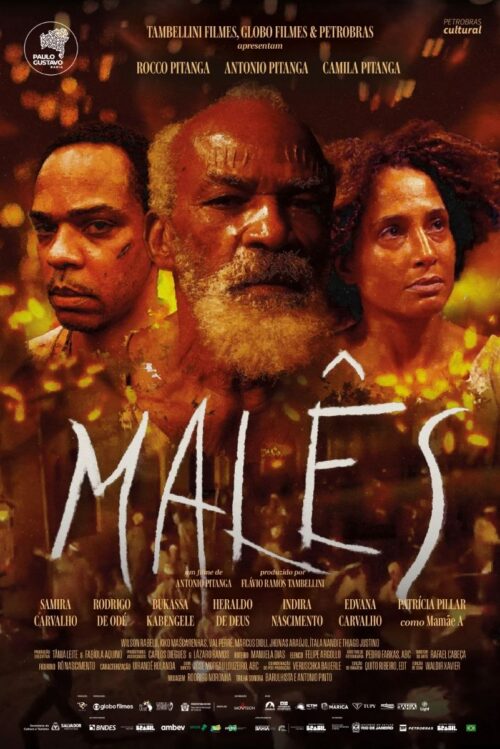

O projeto se torna ainda mais pessoal quando Pitanga coloca a si próprio no papel de um homem escravizado e preso, dando aos dois filhos, Rocco Pitanga e Camila Pitanga, os personagens principais. Deste modo, faz da genealogia negra do Brasil uma genealogia de sua própria família, transmitindo aos artistas jovens seu furor e engajamento audiovisual. O longa-metragem pode ser lido enquanto testamento e passagem de bastão — através deste gesto (“um projeto como não se faz mais no cinema brasileiro”, segundo o produtor Flávio Tambellini), ele deixa um legado de resistência e ativismo político.

Infelizmente, o resultado fica aquém de tantos afetos e convicções. O drama histórico soa como um filme possível, ao invés de um filme desejado — no sentido de ter sido feito como se pôde, após tanta espera, apesar das dificuldades de produção. Logo, os problemas são evidentes: há diálogos dublados sem nenhuma sincronia com a boca dos atores, deficiências de montagem e continuidade e, em especial, ferramentas questionáveis de roteiro. Malês aposta numa estrutura coral, sem protagonista definido, algo que se torna um desafio na hora de equilibrar as narrativas.

Infelizmente, Malês fica aquém de tantos afetos e convicções. O drama histórico soa como um filme possível, ao invés de um filme desejado.

A jornada visa contemplar os pontos de vista de Ahuna (Rodrigo de Odé), Pacífico Licutan (Antonio Pitanga), Dassalu (Rocco Pitanga), Manoel Calafate (Bukassa Kabengele), Vitório Sule (Heraldo de Deus), da delatora Sabina (Camila Pitanga), além de dar espaço à senhora de escravos, Mamãe A (Patrícia Pillar), às novas gerações de homens negros, e aos familiares dos líderes do movimento (caso de Abayome, interpretada por Samira Carvalho) e das figuras religiosas (como a Iyá Nassô de Edvana Carvalho). Entre idas e vindas em cada segmento, esquece-se de alguns personagens por tempo excessivo — caso da inquietação de Sabina, ou dos dilemas de Calafate.

O elenco precisa lidar com um estilo empostado de falas, declamando diálogos explicativos. “É meia-noite agora. Quatro horas para o levante!”, dispara um dos organizadores aos colegas que estão plenamente cientes, tanto do horário, quanto da agenda revolucionária. Entretanto, esta foi a simplificação escolhida para avisar o espectador. “Se o mundo quer fazer meu filho de escravo, eu quero é mudar o mundo”, brada a outra. Os personagens multiplicam as frases de efeito durante a batalha, para expressar sua convicção, denunciar o preconceito e os abusos de direitos humanos. Existe um caráter bastante didático nesta explanação, com destaque para a mulher que, em plena troca de tiros e facadas, revela ao marido que espera um bebê.

Nota-se a preocupação histórica em preservar as falas em árabe, assim como os cumprimentos e frases típicas do islamismo. No entanto, os sotaques são desiguais e vacilantes: ora os homens possuem empostações duríssimas e artificiais, ora esquecem esta composição e voltam aos sotaques cariocas e baianos de origem. Alguns atores se mostram confortáveis com o registro solene e épico (caso das interpretações ternas de Camila Pitanga e do excelente Heraldo de Deus), enquanto os colegas abraçam os olhares inquisidores e gestos de conquista dignos dos heróis corajosos em epopeias hollywoodianas.

Na verdade, Malês se mostra indeciso entre reproduzir o Brasil de dois séculos atrás tal qual e assumir sua vocação e olhar contemporâneos. Por um lado, aposta na captura digital extremamente nítida, que nunca transporta o espectador aos tempos passados. O trabalho de luz e mesmo o ritmo da montagem revelam uma produção leve, atual e de recursos limitados, avessa ao teor grandioso e coletivo que se buscava. Por outro lado, ressaltam-se os vestidos e objetos “de época” na direção de arte e na prosódia antiquada, aproximando-se de uma fantasia de revolta popular, ao invés de uma recriação adequada em termos estéticos.

A mise en scène sofre com certa estagnação dos movimentos, além da dificuldade em dispor, em simultâneo, tantos corpos no enquadramento. As falas de Licutan aos companheiros, com os cinco simplesmente parados lado a lado em frente ao enquadramento, transparecem a dificuldade de criar uma dinâmica de cena, ou interações entre os personagens para além das falas. O mesmo vale para as conversas em círculo, com os homens sentados, e para a sequência da revolta, com a câmera tremida simulando agitação.

Os espaços, essenciais em um filme a respeito de territórios — as propriedades de Mãe A, a construção da mesquita, o local onde dormiam os homens escravizados, a prisão — jamais são explorados a contento. O espectador teima em identificar exatamente onde se encontra cada personagem, quem está perto de quem, e quando. Alternam-se episódios relativamente autônomos, que teimam em reproduzir o sentimento de coletividade tão desejado pelo autor. Conforme o levante se aproxima, esquece-se das mulheres, ainda limitadas à vilã, ou à função de esposa amada para quem os heróis desejam retornar. Não ajuda o fato de a única cena de sexo ocorrer entre uma mulher totalmente nua e um homem parcialmente vestido, tal qual o cinema machista de antigamente.

O projeto se conclui num gesto de esperança tradicional: bebês nascendo e passos de um sobrevivente ao confronto sangrento. Pitanga deixa clara sua perspectiva para a Revolta dos Malês como elemento fundador de uma cultura revolucionária, que gostaria de ver ativa. Talvez ele não capte em profundidade a complexa situação política do movimento, nem as estratégias de combate destes homens e mulheres corajosos. No entanto, oferece uma obra simples, clara até demais, do tipo que se passaria nas escolas em cursos de História — alguém ainda exibe cinema brasileiro aos adolescentes?

Este dificilmente seria o melhor elogio a fazer para um cineasta e artista que trabalhou com os autores mais ousados e criativos da história do cinema brasileiro, e que também dirigiu um projeto de maior refinamento (e vanguardista nas formas, para além da temática — caso de Na Boca do Mundo, 1978). Mesmo assim, ele cumpre com o desejo de finalizar um longa-metragem a respeito do tema desejado, manifestando evidente carinho e furor — dois elementos que ainda acompanham cada pronunciamento deste homem de vigor inabalável. Malês carrega mais valor por sua iniciativa e existência do que pelo resultado exibido nas telas.