Existe uma crença conservadora de que qualquer homem irresponsável poderia ser remediado com a presença de uma criança. Talvez seja o poder reparador da família, ou o amor incondicional por um bebê que despertaria no sujeito as virtudes necessárias para abandonar qualquer vício ou infidelidade, convertendo-se num pai/esposo exemplar. O número gigantesco de mulheres criando seus filhos sozinhas, ou abandonadas pelos parceiros desde a gravidez, desmentiria rapidamente esta falácia. No entanto, filmes como MMA: Meu Melhor Amigo ainda estimam que, para um sujeito desajuizado, basta lhe dar alguma responsabilidade para entrar nos eixos.

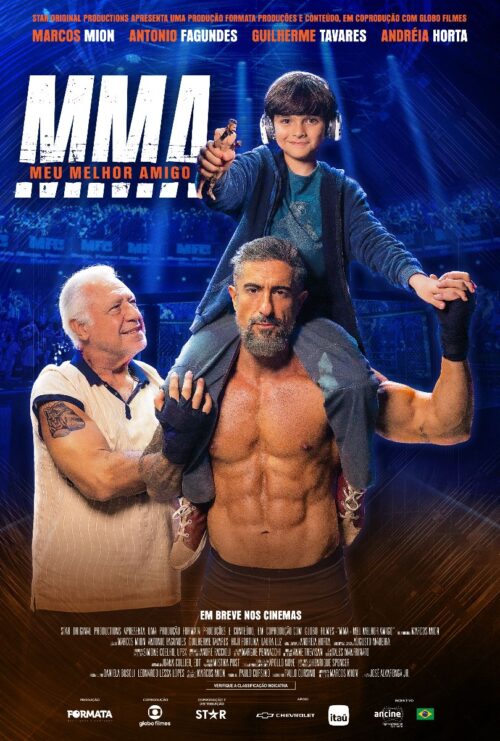

Por isso, Max Machadada (Marcos Mion) recebe de presente um filho. Logo nas primeiras cenas, o sujeito é descrito como mulherengo, festeiro, incapaz de vencer uma luta há anos. Até o dia em que Laís (Andréia Horta), amiga de uma antiga companheira de Max, o procura para anunciar a existência de Bruno (Guilherme Tavares), seu filho, conforme comprovado pelo exame de DNA. O herói, é claro, se apaixona de imediato pelo garoto, apesar das dificuldades representadas pela ignorância do novo pai quanto ao autismo. Ele o recebe em casa, muda a sua vida inteira, volta a treinar, para de sair com todas as mulheres do mundo. Endireita-se.

Acusar o longa-metragem de ingenuidade seria eufemismo. Mais do que isso, ele beira o utópico, o milagroso. Esta palavra vem em mente diante do caráter religioso do drama. Ainda que não aborde diretamente nenhuma crença cristã, ele se assemelha bastante a um filme de redenção por meio da fé e do poder transformador do amor. “Eu acredito que o cara mais imprestável do mundo pode mudar”, alega Laís, ao entregar sem qualquer cerimônia o menino aos braços do pai. (Nenhum juiz e nenhuma papelada integra o processo: despeja-se o menino como quem deixa um vaso de plantas na casa vizinha).

O pressuposto do aprendizado pela dor, ou pela comoção, é colocado em prática em níveis próximos da comicidade. O melodrama investe numa profunda chantagem emocional por parte dos criadores.

O diretor José Alvarenga Jr. e os roteiristas Paulo Cursino e Marcos Mion estimam que não basta apenas sugerir a redenção do atleta deplorável, convertido em herói (nos vários sentidos do termo: bom pai, companheiro carinhoso, lutador invencível). É preciso, igualmente, estabelecer um aprendizado moral e sentimental junto ao espectador. Em outras palavras, fazer com que ele chore, se apiede, sofra por todos os envolvidos — mais uma afinidade evidente com as doutrinas religiosas.

O filme enxerga seus personagens enquanto pobres coitados, sofredores, porém capazes de dar a volta por cima. É preciso jogá-los no fundo do poço, moralmente (a vida inconsequente de Max) ou fisicamente (os dois casos de câncer) para então retornarem triunfantes de suas provações. Em termos dramáticos, isso implica em fazer o espectador chorar, a qualquer custo — e dá-lhe overdose de trilha sonora lacrimosa. O pressuposto do aprendizado pela dor, ou pela comoção, é colocado em prática em níveis próximos da comicidade. O melodrama investe numa profunda chantagem emocional por parte dos criadores.

Na sessão de imprensa, muitas pessoas riam, de fato. As frases de efeito se multiplicam em quantidades propensas à paródia. “O homem que não luta pela sua família não luta por mais nada nessa vida”. “Nenhum olhar é simples. Eles revelam a gente”. “Desistir, nunca!” — lema repetido algumas vezes, inclusive por personagens sem capacidade cognitiva para o emprego de tal frase. “Eu perdi a minha chance”, lamenta-se o treinador. “Mas eu ainda tenho a minha!”, reclama, imponente, o atleta. “Max, por que você luta?”, pergunta retoricamente o pai Fred (Antônio Fagundes), antes de sair de cena, triunfante após a provocação existencial.

O roteiro multiplica os casos de morte, concebidos unicamente para impulsionar Max a agir. A antiga companheira morreu de câncer. Outra figura importante revela seu câncer terminal. O agente de Max (interpretado pelo sempre confiável Augusto Madeira) tem uma câmera ligada diretamente no quarto de hospital de um lutador prestes a morrer (?). Teme-se que o próprio herói morra, caso enfrente o oponente mais qualificado. Mas nada que a força de uma criança não ajude a superar. O terço final explora a figura do garoto autista de maneira tão utilitarista e desleal (posto que incompatível com os traços dele até então) que apenas comprova o interesse decrescente do roteiro pela integridade e subjetividade do menino.

Isso porque Bruno existe enquanto mola para impulsionar Max de volta aos ringues. Quando a tarefa esportiva é aceita, desaparece toda a dificuldade de cuidar do filho com necessidades específicas. O garoto — adivinha? — é entregue aos cuidados de uma jovem lutadora negra, convertida imediatamente em babá voluntária, além da antiga cuidadora, lutando contra uma doença letal. Paciência, estas mulheres que se virem com suas próprias vidas: o importante é ver o sujeito musculoso retomando o treinamento nos ringues. Quando Max está quase desistindo, surge uma nova chantagem (um vídeo pavoroso da mãe morta). Mais um pensamento de desistência, e chega a notícia de outra doença ao redor. Nova dúvida, e então, o filho o impulsiona por meio de habilidades magicamente adquiridas. O mundo é feito para este homem. Nenhum personagem coadjuvante importa em si próprio.

MMA: Meu Melhor Amigo transborda de cenas absurdas, apressadas, improváveis. Durante uma crise do garoto, gritando a plenos pulmões, Max se vê incapaz de operar um controle remoto, embora pense imediatamente em desligar o disjuntor da casa inteira. O homem passa dias escutando a música repetida do vídeo preferido do filho, até ser avisado da maravilha do bluetooth e do fone de ouvido (como ele nunca tinha pensado nisso antes?). Melhor ainda, o jingle de poucos segundos se transforma na canção de ninar que a mãe entoava ao filho — provavelmente os criadores deixaram para escolher a música na pós-produção, e a montagem se contentou com estes acordes improváveis.

O terço final acumula um sem-número de facilitadores de roteiro, além de saídas conservadoras e patriarcais. O roteiro oferece o amor da boa moça como forma de recompensa ao herói, além de sugerir que sua mísera presença paterna, de poucas semanas, teria sido mais benéfica ao desenvolvimento do garoto autista do que anos de cuidado junto a Laís e a mãe. Os acontecimentos no ringue e a mise en scène da luta final novamente aproximam a obra de uma chacota com os tradicionais filmes de luta. Os talentos limitados de Marcos Mion para as artes dramáticas tampouco ajudam nos momentos que exigiriam o mínimo de recursos e variação emocional.

Felizmente, Antônio Fagundes possui algum grau de ironia e malícia para destoar de tamanho bom-mocismo. Neste pai desbocado reside o mínimo de descontração que a obra precisaria, em maiores quantidades, para diluir seu caráter previsível e sepulcral. Ao final — como se poderia esperar —, o homem estará redimido, consertado, convertido à causa da família patriarcal. Salvou-se o mundo, um macho por vez. E as pessoas ao redor que sirvam de escada para seu aprimoramento pessoal.