A primeira violência deste longa-metragem é de ordem autoral: Myanmar Diaries (2022) não tem seus realizadores mencionados, por medo de represálias do governo ditatorial instaurado após o golpe de 2021. Creditados apenas como “The Myanmar Film Collective”, os criadores efetuam um belíssimo trabalho político e poético, porém não podem colher os louros do filme, nem defender suas escolhas artísticas diante de um público em festivais, pois a sobrevivência vem em primeiro lugar. O grito provém do escuro.

Este gesto promove um curto-circuito nas expectativas habituais de autoria cinematográfica: há excelentes escolhas de montagem, mas a quem atribui-las? Combina-se com fluidez inesperada a violência documental e a poesia de pássaros animados, mas quem teria concebido tal ideia? A adoração a uma obra costuma repousar naqueles que a fizeram, especialmente na figura do diretor-autor.

Aqui, aplaudimos um trabalho anônimo e coletivo, que talvez se identifique melhor com a noção de pluralidade social: em última instância, a integralidade dos participantes da Desobediência Civil assina o manifesto audiovisual. Trata-se de uma obra comandada por todos e por ninguém, o que torna seu processo misterioso, difícil de apreender pelas ferramentas comuns da cinefilia e da indústria.

Por um lado, o documentário oferece as imagens de urgência esperadas de um retrato de guerrilha, efetuado às escondidas, enquanto a ditadura se instalava. Estão presentes os espancamentos filmados à distância, pelas frestas das janelas das casas; as cenas com adultos retirados de suas casas e levados por camburões sem qualquer ordem oficial assinada; as manifestações repreendidas por policiais à paisana; os gritos das autoridades para que os protestantes escondam seus dispositivos caseiros de gravação. O celular se converte na principal arma contemporânea destas pessoas, e leva à pergunta à respeito da realidade fora de quadro: se estas violações ocorreram de modo escancarado, em ruas abertas durante o dia, que atrocidades seriam cometidas quando não há ninguém para filmar?

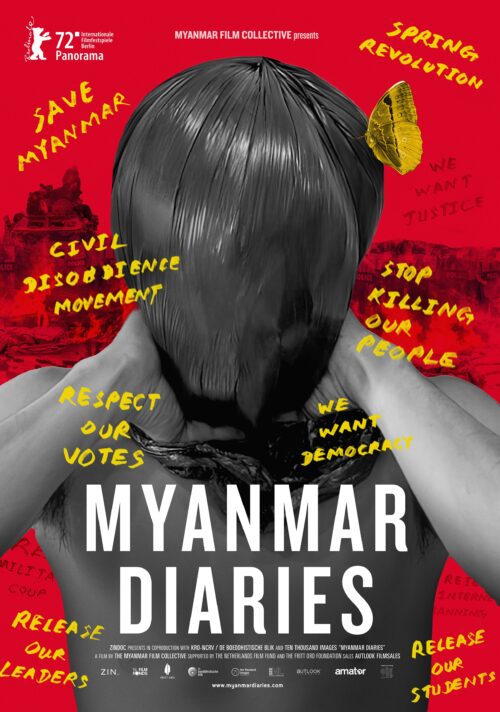

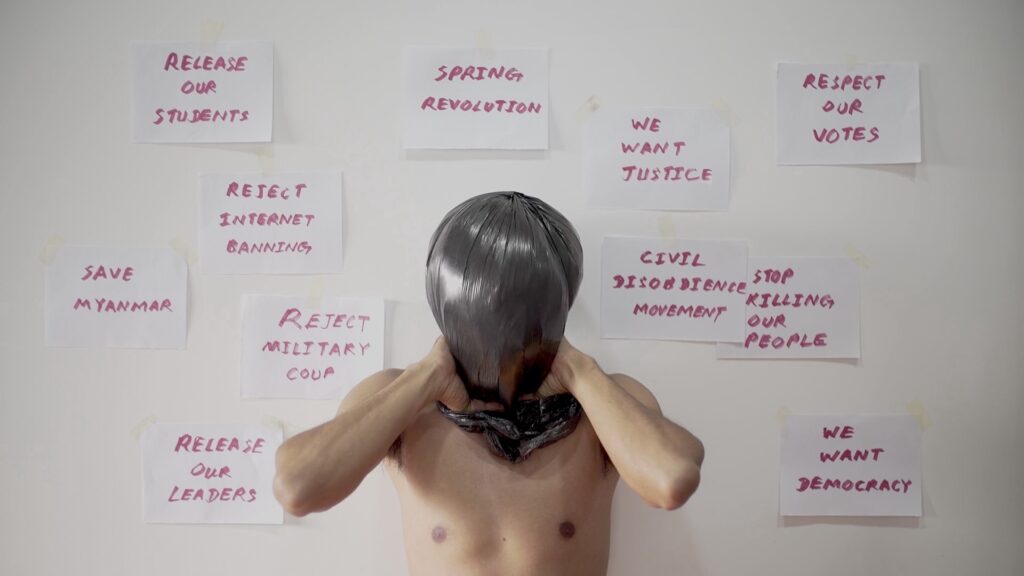

Por outro lado, o filme não se contenta com o registro cru de ataques e sequestros. Após cada registro imediato do real, existe outra cena, ficcionalizada, promovendo uma poesia da leveza ou uma alegoria do horror. Uma animação focada em mariposas e borboletas simboliza o desabrochar de um povo interrompido — a garota que sonhava em tatuar uma borboleta do corpo é assassinada pelo regime antes de concluir o gesto. Já a figura de um pai que continua trabalhando para o governo se transforma na imagem monstruosa de um tipo com sangue nas mãos, literalmente, e depois portando um saco plástico preto na cabeça, impedindo-o de respirar. Em outro instante, uma garota grávida pensa em abortar: que futuro teria uma criança nascida neste contexto?

Trata-se de metáforas claras até demais, focadas na sensação de sufocamento, da falta de perspectivas para o futuro, de segregação social entre os indivíduos coniventes com a barbárie e aqueles que possuem a coragem de se rebelar contra ela. No entanto, é raro que um cinema político efetuado às pressas possua tal distanciamento para se descolar do real imediato. A imagem de uma garota deitada na cama, de outra presa em seu quarto de hotel devido à Covid-19, e de uma boca disparando um xingamento (“General Min Aung Hlaing, filho da puta”, em referência ao comandante das Forças Armadas do Mianmar) comprovam a criatividade do coletivo ao representar a situação, ao invés de simplesmente reproduzi-la.

O projeto se torna autobiográfico e metalinguístico: um filme sobre a proibição de filmar, um protesto sobre a interdição de protestar.

Em paralelo, existe notável responsabilidade ética ao ocultar o rosto dos personagens, guerrilheiros reais do grupo de Desobediência Civil, e dos atores encarregados das ficcionalizações. Os cineastas encontram maneiras criativas de preservar a identidade destas pessoas, ora filmadas de costas, ora tendo seus rostos cortados pelo enquadramento, desfocados digitalmente, e ainda encobertos por máscaras e bonés. O corpo e a voz humanos dominam uma narrativa de rostos preservados, num gesto de violência cinematográfica que corresponde bem à violência concreta exercida pelo regime local. Ao invés de esconder discretamente as identidades, os autores o fazem de maneira explícita e artificial, chamando atenção ao gesto — o filme joga luz às suas escolhas e à presença de pessoas por trás das câmeras.

O projeto se torna portanto autobiográfico e metalinguístico: um filme sobre a proibição de filmar, um protesto sobre a interdição de protestar. Diversas cenas domésticas, com notável cuidado de enquadramentos e iluminação, introduzem sombras voluntárias e outras, de ordem do horror, como se houvesse monstros nas casas. Extrai-se do documentário a capacidade de se colar ao naturalismo, e ao cinema de gênero, a possibilidade de representar as sensações de medo, de angústia, de perseguição. O coletivo possui uma maestria ímpar na seleção e agenciamento das imagens, embora transmita a impressão de que as cenas foram filmadas por pessoas distintas, em locais e com percepções diferentes. Talvez este tenha sido o caso, de fato.

Tamanha disparidade de registros pode soar incoerente: ora uma senhora brada contra os militares, dizendo não ter medo de sequestros; ora uma sequência melodramática revela uma mulher recém-casada, acariciando o túmulo do marido morto. Algumas simbologias são diretas e evidentes, já outras possuem significados mais complexos, a exemplo das formigas carregando um objeto estranho, de maneira rápida e distinta, comparadas pela edição aos militares transportando cadáveres. A montagem abraça tons díspares, permitidos pela noção de uma coletividade múltipla. Há diversas vozes costuradas pela experiência em comum sob o atual regime, e todas recebem o mesmo direito democrático de expressão artística.

“Deixa a porta um pouco aberta: eu preciso filmar”. A voz de um manifestante resume de maneira eficaz a iniciativa do projeto: embora amedrontado pelo linchamento que testemunha em frente à sua casa, e ciente dos riscos que corre caso os militares o descubram, ele persiste na gravação tremida, desesperada. A obra é carregada de sensibilidade estética, mas também de um senso de dever, de obrigação de levar ao mundo uma realidade pouco frequente nos jornais ocidentais. A necessidade de filmar, mais forte do que o senso de autopreservação, diz respeito ao artista, ao jornalista e ao cidadão: o cinema se faz político por excelência, não por captar uma revolução social, mas por afrontar estruturas de poder e resistir com todas as armas disponíveis.