Existe um fator fascinante em filmes que se apropriam de material alheio. Alguns projetos partem de textos ou vídeos que nunca nasceram para se tornar arte, até serem subvertidos com esse propósito, posteriormente, por um artista. A cinefilia se contorce, neste caso, para identificar o controle estético e determinar a responsabilidade pelo resultado: como discutir atuações, fotografia e montagem a partir de um vídeo elaborado por outros?

A reflexão vem à tona diante de Filme Particular (2022). Ao comprar pela Internet um carretel para película 16mm, o objeto veio acompanhado de 19 minutos de gravação pessoal, pré-editada e silenciosa. Após um letreiro explicando esta situação incomum, a diretora Janaína Nagata expõe ao espectador este curta-metragem integral, sem alterações de edição. A única intervenção (de grande importância, no caso) diz respeito à trilha sonora original.

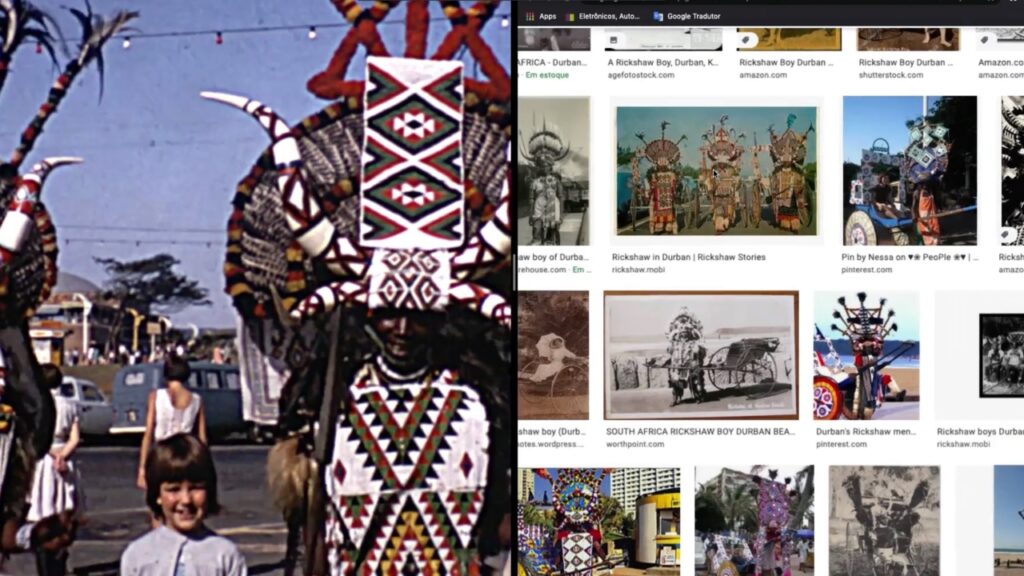

Esta música desempenha um papel determinante na experiência. Afinal, a gravação consiste na viagem a um safári, com diversos minutos de animais selvagens, antes de começarem a entrar em cena homens negros em trajes folclóricos, e então uma família branca e endinheirada. A projeção se encerra abruptamente, do lado destes últimos, entre sorrisos e o almoço à beira da piscina num balneário de luxo.

A sequência de festa poderia soar tentadora, mesmo divertida, caso a trilha sonora não nos convidasse a observar aquelas reuniões com estranhamento. Paira uma impressão perturbadora no encontro com sujeitos negros deste país estrangeiro, ou com habitantes pobres que param e posam para as câmeras. A melodia disruptiva, as notas dissonantes nos convidam a ter uma experiência conflituosa, opaca, próxima do sentimento de horror. É evidente, apenas pela sobreposição de uma música tão complexa, a maneira como a cineasta se sente em relação a este material — o posicionamento político da autora começa aí.

A proposta constitui um gesto de petulância, de provocação, exclusivamente através da linguagem cinematográfica.

Mas o que restaria ao longa-metragem para além da constatação de uma singularidade, uma anedota pessoal? Ora, terminada a projeção do curta-dentro-do-longa, começa de fato o investimento (afetivo, inquisidor, libidinal) da cineasta no tema. Filme Particular pode ser considerado um longo tratado de análise da imagem, ou uma maneira de esmiuçar cada signo ou conflito silenciosamente inserido no vídeo racista, no intuito de expor tanto o contexto histórico quanto a ideologia por trás das aparências.

Felizmente, Nagata o faz sem a ajuda de qualquer narração explicativa em off, nem de depoimentos de especialistas no passado recente da África do Sul. Ela combate imagem com imagem, narrativa com narrativa. Face à película de antigamente, num filme privado, oferece o digital da Internet caseira, num filme público. Contra o caráter divertido e leve das férias em meio aos subalternos negros, proporciona considerações graves e amargas das relações raciais. Em contraste com o aspecto do passado distante, relembra que as coisas não mudaram tanto assim no presente.

Trata-se de um esforço de resgatar e rediscutir algo que a História faz questão de esquecer. A proposta constitui um gesto de petulância, de provocação, exclusivamente através da linguagem cinematográfica. A autora lembra aquele único familiar de esquerda num núcleo burguês de direita, do tipo que relembra, nos jantares de família, os motivos escusos que levaram ao enriquecimento de todos. “O cinema político precisa mostrar aquilo que as pessoas não desejam ver. Todo o resto é propaganda”, poderíamos dizer, subvertendo o ditado original a respeito do jornalismo.

Ela parte única e exclusivamente de informações encontradas na Internet. Afinal, em que ano se encontravam as pessoas? Em qual país, qual cidade? O que significam os homens negros vestidos a caráter? Que trajetória o empresário efetuou com a família, e quem eram os convidados do balneário? Começa uma pesquisa no Google de cada placa ou signo encontrado, com a ajuda de mecanismos de reconhecimento facial e traduções de textos em inglês. Em pouco tempo, descobre-se que as gravações ocorreram em Durban, África do Sul, onde um rico empresário britânico viajou com esposa e filha. O homem branco que cumprimenta convidados na festa é ninguém menos que Hendrik Frensch Verwoerd, considerado o arquiteto do apartheid.

É curioso que Nagata não precise de mais do que um computador pessoal para contrapor o discurso histórico da segregação racial. Novo curto-circuito na cinefilia tradicional: somem as investigações em bibliotecas, as luzes artificiais, os materiais inéditos. A raridade e a impressão de dificuldade, dois elementos normalmente associados à qualidade de uma obra, estão ausentes aqui. O documentário escancara com humor jocoso a facilidade com que todos os dados a respeito dos indivíduos procurados se encontram à disposição nas redes, faltando apenas a iniciativa de procurá-los.

Este seria um cinema ao mesmo tempo caseiro e voltado à macropolítica do século XX; fácil em seu conceito e proposta, e complexo nos debates que propõe. Ele é sério, pela articulação de ideias, e voluntariamente ridículo, pela escolha de colocar a voz robótica do Google para ler os textos encontrados. Além disso, a impressão de que existe algo por trás da imagem, como um segredo a ser desvendado após análise minuciosa, provoca a tensão digna de um thriller de detetives.

Esta sobrecarga inesperada de estímulos pode deixar o espectador perdido, ou então conquistar sua adesão total. A experiência é facilitada pela fluidez: a montagem disfarça os cortes nos cliques de páginas da web, ou escancara de vez as aproximações através da tela dividida, quando a explicação do Wikipédia dialoga com o vídeo em 16mm ao lado. Seguimos a investigação solitária como se testemunhássemos as descobertas ao vivo, em tempo real. Por isso, o distanciamento típico das discussões sobre a História se faz pop, engraçado, acessível. O apartheid nunca foi tão leve.

Isso não significa que Filme Particular atenue os crimes cometidos, muito pelo contrário. Através de repetições, câmeras lentas e recortes sobre a imagem, acentua o aspecto grotesco do racismo de Estado, assim como sua perpetuação no turismo contemporâneo. A narrativa se encerra com um hino de libertação em resposta às falas doentias de Verwoerd — a música, mais uma vez, representa o alter-ego da direção. O longa-metragem jamais ri da dor das pessoas, somente do absurdo das situações, e de nós mesmos, enquanto figuras conectadas e ahistóricas que nos tornamos.

O resultado desconcerta por seu dispositivo inusitado, pelo tom corrosivo, pelas ferramentas de um conhecimento popular e digno do século XXI, em contraste com o saber acadêmico e sacralizado do século anterior. Ele transmite suas ponderações, ressalvas e reflexões unicamente via estética — os sons, a colagem de fragmentos, a duração das cenas —, sem a necessidade de letreiros finais, de narração nem entrevistas. Trata-se de um filme leve sobre um tema pesado, e de um cinema ágil, malicioso, a respeito da herança perversa do racismo estrutural europeu.