O diretor Marcos Yoshi teve uma infância, em partes, separada dos pais. Filhos de japoneses, nascidos e criados no Brasil, Yayoko e Roberto Yoshisaki decidiram se mudar para o Japão, onde permaneceram por 13 anos, durante a fase de formação dos três filhos. No entanto, quando voltaram, descobriram a distância que havia se formado entre membros da própria família. Para reparar esta lacuna, o cineasta decidiu filmar as tentativas de reaproximação entre 2016 e 2019, no intuito de compreender as motivações de seus pais, e também os sentimentos decorrentes da pouca convivência.

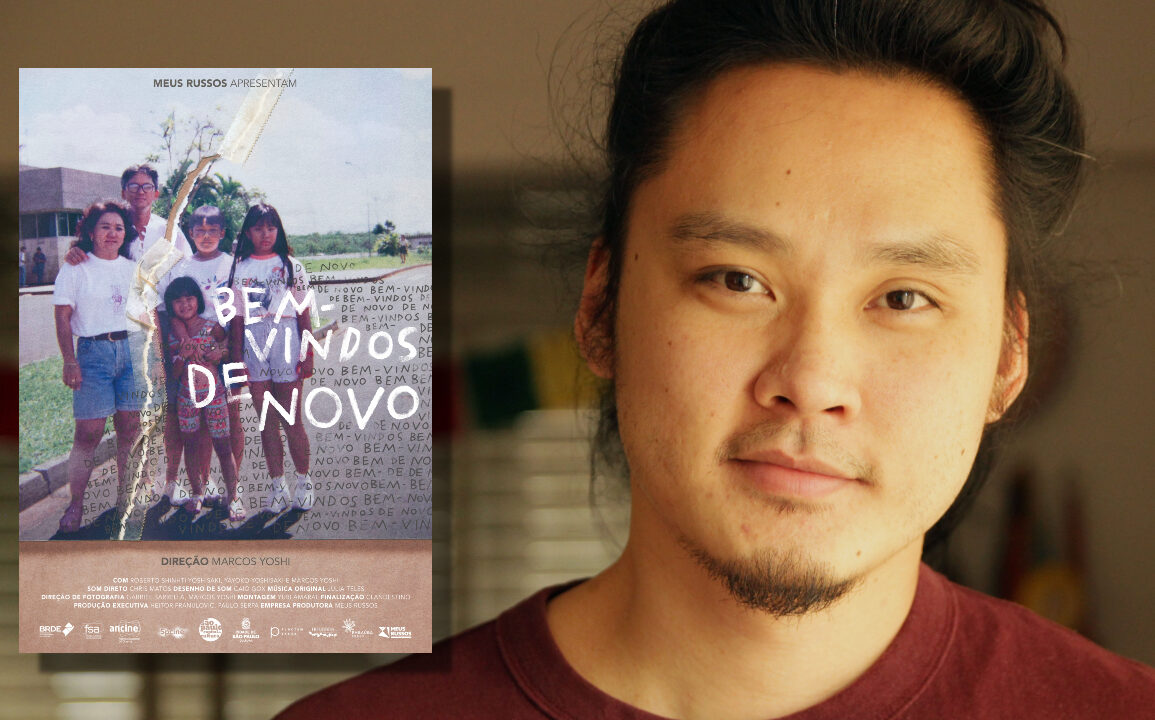

O resultado se encontra no longa-metragem Bem-Vindos de Volta, disponível nos cinemas a partir de 15 de junho. O filme analisa não apenas a imigração dekasegi no país, mas também os laços vacilantes que se formam entre pessoas que se amam, apesar da falta de intimidade. Em entrevista ao Meio Amargo, o autor explicou a iniciativa de expor sua vida no cinema e os limites éticos dessa empreitada. Ele ainda contextualizou o projeto dentro de uma onda de documentários autobiográficos no cinema brasileiro:

Como veio a ideia de retratar a trajetória da sua família num longa-metragem? Acredita que ela seja representativa das vivências de filhos de imigrantes no Brasil, em geral?

O processo de fazer um longa-metragem é bastante longo, e composto por várias etapas. Eu nem sempre tive certeza de onde ele iria, e seu eu daria conta desse tema. Isso me deixava inseguro, mas, ao mesmo tempo, me impulsionava para ver até onda dava. A gente filmou entre 2016 e 2019, e mesmo a Chris Matos, que fez o som direto, e estava presente durante praticamente todas as filmagens, me dizia: “Não consigo enxergar esse filme pronto”. De fato, eu tinha certa ideia na cabeça de ritmo e forma. Sabia que não seria tão cronológico, e atravessaria diferentes temporalidades, em relação à experiência no Japão. Mas não tinha tanta clareza. O aspecto mais autobiográfico, principalmente no começo do filme, quando explico o histórico da família e o uso do material de arquivo, surgiu na ilha de montagem. Eu e o Yuri Amaral sentimos que este segmento era necessário para dar uma base ao filme. Fomos encontrando a estrutura aos poucos.

Esse não é um documentário com muito material de arquivo. Você efetua pouca pesquisa em vídeos antigos — algo comum a tantos documentários autobiográficos.

Existem dois tipos de materiais ali: em primeiro, aquele doméstico, familiar, em fitas VHS. Em segundo, surge outro material, quando o filme abraça uma dimensão histórica. Ali entra a película mais antiga, com os japoneses apresentando seus legumes. No que diz respeito ao material doméstico, percebo que ele seria pobre, em certo sentido. Sozinho, ele não conseguiria representar a situação. Eram filmagens de festas, de passeios — coisas específicas, lacunares, com pobreza de sentidos. Era difícil utilizá-los de forma autônoma. Isso restringiu o uso desses materiais enquanto registro histórico sobre a imigração dekasegi. O que tem ali é contextualizado e pontual demais.

É por causa desse material lacunar que você compartilha com o espectador as suas escolhas de filmagem? Na narração, você afirma a certa altura: “Não sabia se filmava esse momento, fiquei constrangido”. Existe um caráter confessional.

Isso parte da premissa que eu e meus pais não nos conhecemos bem, mas eu queria conhecê-los melhor. Imagino que eles gostassem de me conhecer melhor também. Decidi fazer esse processo de reaproximação através de um filme. Senti a necessidade de deixar claro esse meio de campo. O filme acaba ficando metalinguístico porque, para falar sobre meu pai, eu precisava falar sobre o filme que estava fazendo. Existem questões éticas relacionadas a esse gesto. Eu pensava: será que, se eu não estivesse fazendo esse filme, teria tanto empenho em conhecer meus pais? Tinha a dualidade entre filmar e viver aquilo, ou seja, filmar enquanto estava vivendo. Estas questões fazem parte dos filmes familiares e pessoais. As dimensões ficam borradas entre o que é vida pessoal e o pertence ao trabalho de filmar. Por isso, senti a necessidade de deixar clara a feitura do filme, e compartilhar com o espectador. Era uma forma de explicitar a reflexividade que fazia parte do processo de criação.

A respeito desses limites éticos, como delimitou até onde poderia expor a si mesmo, enquanto personagem, e como determinou até onde poderia revelar dos sentimentos dos seus pais?

Em relação a me filmar, confesso que foi um processo difícil. A princípio, não queria muito aparecer em cena. Várias cenas ficaram fora da montagem, e elas me mostravam cansado. A gente estava fazendo o filme, e dava para me ver exausto. Isso derrubava o tom da cena, e acabava distraindo do tema de fato. Então tinha a dimensão da presença do diretor em cena. Claro, havia a questão da autoimagem, porque eu não gostava tanto de me ver. Mas principalmente, existia a preocupação em não mudar o tom através dessa presença. Ao mesmo tempo, sentia que precisava estar em algumas cenas. Por isso, escolhi uma imagem com a câmera sobre os ombros. Tem uma subjetivação minha ali. Assim, encontrei um lugar, uma maneira de estar em cena, interagindo, mas também um pouco fora.

Com relação aos meus pais, a minha perspectiva inicial era de filmar tudo. Eu não sabia exatamente o que estava filmado. Eu aceitava, de certa maneira, que não sabia onde o projeto ia dar, nem o que aquelas cenas significariam. Isso ganharia sentido depois, na montagem. Chegando à montagem, algumas coisas não entraram no filme. Toda a questão relacionada ao restaurante e à sociedade com meu tio poderia ser avançada. Eu tinha material para isso, mas sabia que esse era um limite. Não fazia sentido expor o meu tio, que não tinha nada a ver com essa história. Também não queria fazer meus pais falarem mais ainda sobre isso, e tensionar a relação familiar. Eu resguardava determinados momentos que diziam respeito apenas a eles. Quando chegava em relações complicadas na vida real, preferi deixar fora. Esse era um limite.

A sua família assistiu ao material durante o processo de montagem, ou apenas depois? Como reagiram?

Antes de encaminhar ao corte final, já próximo da versão definitiva, decidi mostrar o filme aos meus pais. Viajamos até onde meus pais estavam. Antes da pandemia, eles voltaram ao Brasil, e estão aqui atualmente, morando com minha irmã mais velha. Mostrei para eles e minha irmã. Eu achei que o impacto seria maior do que foi. Pensei que talvez colocassem mais oposições, ou se sentissem expostos demais. Pensei que poderiam se incomodar com os temas abordados. Mas eles foram bem mais tranquilos do que imaginei. Apenas meu pai, numa cena em que aparece chorando, me disse: “Achei pesado. Ali, passou da conta”. Mas antes mesmo de eu falar qualquer coisa, minha mãe e minha irmã, que estavam ali junto, retrucaram, dizendo que estava tudo certo, não tinha nada de errado com aquelas imagens. Ele acabou aceitando. Depois, ainda conversamos, para eu ter certeza que ele estava bem. E me disse que sim. “O filme é seu, e se acha que está bom assim, também estou tranquilo”. Minhas irmãs gostaram muito. Elas acharam que era pesado na representação do meu pai, mas perceberam nuances na forma como ele é representado. A princípio, acharam que ele era representado como alguém bravo e rígido demais. Mas existem outras camadas.

O cinema brasileiro tem criado uma onda de documentários autobiográficos, fomentada principalmente por novos realizadores. Você se enxerga dentro desse movimento, e reflete a respeito?

Com certeza. Não sei se você sabe, mas fiz o meu mestrado sobre questões relacionadas a esse filme, à tradição do cinema autobiográfico, inserido numa perspectiva social e histórica. O doutorado, agora, segue em temas semelhantes. Por conta disso, penso bastante a respeito. Tenho plena consciência de fazer parte desse movimento, que se tornou uma vertente predominante na produção documentária, ou pelo menos, aquela que ganha maior visibilidade. Sendo bons ou ruins, estes filmes têm um poder de engajamento do público e da crítica. Existe uma relação interpessoal, quando se ama ou se odeia o resultado. Parte do meu trabalho de escrita na tese reside em investigar o desejo de novos cineastas em fazer filmes autobiográficos, em primeira pessoa.

Acho que, inicialmente, existe a retomada de políticas identitárias nas últimas décadas. Isso estimula, é claro. Quando eu fazia o Bem-Vindos de Novo, tinha a clareza da dimensão racial e étnica específica, dentro de uma cinematografia e uma representatividade amarela no Brasil. Também existe o fato que esses filmes engajam em especial com cineastas mais jovens, porque permitem fazer cinema enquanto se investiga seu lugar no mundo. Digo pela questão identitária, mas também a busca por antepassados, e uma vontade de compreender a situação atual. Essa mistura leva cineastas da minha geração, ou mais jovens, a fazerem cinema autobiográfico.

Além disso, em termos geracionais, existe uma sensibilidade que vem da era de redes sociais, da autoexposição. A gente se acostumou a ter a primeira pessoa em todas as instâncias da sociabilidade. Gostamos, e achamos que existe mais apelo quando a enunciação e o discurso vêm da pessoa que diz; quando o criador se envolve no que está criando. Tem a questão de um personalismo que impulsiona afetivamente quem recebe a obra. Ela é acolhida com certo grau de afeto, num sentido mais amplo, de afetar o outro pela maneira como a comunicação é feita. Vemos uma pessoa, ali, de carne e osso, elaborando essas imagens. Minha pesquisa passa por esses temas.

O filme foi realizado ao longo do último governo, mas chega nas salas de cinema num momento político totalmente diferente. Podemos comemorar a estreia neste instante, ou ainda sofremos muito com a herança anticultural dos últimos quatro anos?

O filme foi financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual na última chamada para novos realizadores. Era o Prodecine 05, voltado ao cinema de autor, com foco no mercado nacional, em 2017. De lá para cá, não tivemos mais nada parecido. Fica claro o processo que já sabemos, de destruição, uma tentativa de acabar com a gente. Foi uma política clara: “não quero que vocês (artistas) existam”, e pronto. Agora, estamos retomando. Estou lançando meu primeiro filme, então não tenho experiência prévia de como isso acontecia antes de 2016. Mas por conta da pandemia, parece que a perspectiva de salas de cinema está pior do que antes. Os distribuidores e profissionais do mercado exibidor comentam muito. Ainda estamos entendendo como o mercado vai se readequar pós-pandemia.

Ainda estamos vivendo um momento de transição, sem saber para onde vamos. As pessoas se acostumaram a ver filme em streaming, em casa, e não voltam mais às salas mesmo? É isso, não tem jeito? Já era difícil antes. Estou fazendo o lançamento independente de um documentário brasileiro, então somos o pequenininho do pequenininho no mercado exibidor. O que muda agora é o diálogo de ordem simbólica, e o que diz respeito aos nossos sentimentos, à crença de que a situação possa melhorar. Agora pensamos à frente, não apenas reagimos a todo momento às insanidades que foram impostas em nossas vidas. Existe essa dimensão incerta e difícil, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de sonhar com algo melhor.