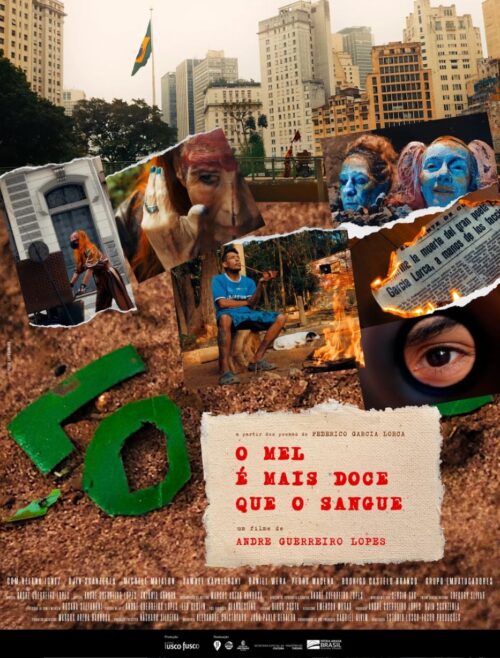

Para esta adaptação dos poemas de Federico Garcia Lorca ao cinema, o diretor André Guerreiro Lopes evita os caminhos fáceis e as leituras redundantes. Ao invés de partir à Espanha, recriando a ditadura franquista e recheando a obra de dados e materiais de arquivo, parte do pressuposto que o escritor representaria uma ideia, uma sensibilidade, uma reflexão ampla acerca da luta política e dos laços de afeto. Portanto, visto enquanto “semente brotando em todos os lugares” nas palavras de Neruda, Lorca poderia ser transposto ao Brasil contemporâneo.

Logo, as atenções se voltam à praça da Sé, às aglomerações bolsonaristas do 7 de setembro, aos povos originários. A imagem se posiciona lá onde se discute identidade e memória (para defendê-la ou atacá-la). Nota-se a vontade de analisar este momento complexo e assustador da nossa história recente, atentando-se ao impacto emocional que provocou. A ascensão da extrema-direita se converte em questão ética e estética, provocando tanta reflexão quanto assombro. O projeto não visa explicar o Brasil a um espectador que se pressuponha ignorante, de maneira condescendente. Antes disso, dá um passo atrás e também se esforça em compreendê-lo.

O diretor introduz em cena um alter-ego: trata-se da mulher-imagem interpretada por Helena Ignez. A cineasta e atriz transporta pelas ruas um imenso lambe-lambe, uma caixa de imagens antiga e curiosa, cujo interior pode ser visto, a princípio, apenas pelos passantes que espremem os olhos numa objetiva lateral. Que belo símbolo, a transformação de Helena Ignez numa andarilha do cinema brasileiro, fonte de resistência que parte a oferecer o audiovisual às pessoas na rua. O aspecto de manufatura se estende, no melhor dos sentidos, à obra inteira.

Que belo símbolo, a transformação de Helena Ignez numa andarilha do cinema brasileiro, fonte de resistência que parte a oferecer o audiovisual às pessoas na rua. O aspecto de manufatura se estende, no melhor dos sentidos, à obra inteira.

Isso porque, em paralelo ao deslocamento desta figura, a montagem começa a oferecer encenações lúdicas e teatrais dos poemas de Lorca. Esta mise en scène pretende ilustrar o interior da câmera empurrada pela protagonista. Surge então uma magia analógica, delirante, febril e, ao mesmo tempo, lúdica ao limite do infantil. A imagem de duas cabeças maquiadas, entoando versos repetidos com um olhar perdido, aspira ao terror e à ternura. As criações seguintes seguem pelo mesmo caminho: poderiam integrar, com igual desenvoltura, um filme de fantasmas ou uma peça infantil. O autor encontra um tom precioso em sua adaptação.

As imaginações do mundo-dentro-da-caixa proporcionam os melhores instantes da obra. Djin Sganzerla encena leituras poéticas, espremida num cenário, carregando tecidos sobre os quais são projetadas imagens de si própria. Folhas são lançadas sobre seu corpo, num misto de fantasia e fábula — o procedimento nunca está muito distante dos clássicos do cinema mudo, a exemplo de A Queda da Casa de Usher (1928). As magias analógicas, assumidas enquanto tais, e a comicidade do próprio dispositivo remetem aos pioneiros do audiovisual, a exemplo de George Méliès. Quem imaginaria o retrato do Brasil em chamas pelo olhar generoso do cinema de atrações?

Enquanto isso, o roteiro de interesses vastos intercala uma visita a comunidades indígenas, a mão de uma criança brincando com a lua teatral, as formigas carregando letras ao formigueiro e um vigoroso grupo de jovens dançando e tocando música no interior de um túnel. Parte-se do centro de São Paulo ao Jaraguá, do tempo presente às raízes históricas, das representações passionais (a mão coberta de sangue) aos símbolos singelos (os homens com suas máscaras de cachorro). Os fragmentos se organizam num fluxo contínuo, através do pressuposto de uma natureza humana, política e social. “Somos a natureza”, afirma uma frase pichada na parede.

Ao final, chama a atenção esta espécie de cinema da euforia, promovido por uma trupe cinematográfica-teatral-familiar-performática na qual se inserem André Guerreiro Lopes, Djin Sganzerla, Helena Ignez e outros colaboradores frequentes. Eles se dirigem, se produzem, fazem a câmera e o roteiro uns para os outros. Acabam trazendo um cinema de liberdades formais impressionantes, disposto a abraçar o excesso, as arestas, um amadorismo no sentido nobre do termo. A figura de Ignez reforça a impressão de uma herança profissional-membembe do cinema marginal, realizado entre amigos, com aspirações tão delirantes quanto acolhedoras.

Esta não é uma política de oposições ao cinema comercial, marcada pela urgência nem pelos dedos apontados, em julgamento moral. As imagens plácidas de Ignez com o rosto banhado pela luz, admirando uma multidão ou empurrando seu carrinho ponte acima, remetem à capacidade de contemplar tanto a beleza quanto o caos. Uma bela cena simboliza a abordagem do cineasta: posicionada na Avenida Paulista, uma personagem grita ao outro, sob o túnel da mesma via, que recebe o grito, desempenha uma coreografia e lança aos ares o convite a uma terceira, situada no prédio do IMS, logo em frente. As pessoas se comunicam através de uma magia simples, simbiótica, sem contorcionismos nem vaidades da câmera. Não há distância entre as pessoas e a cidade, entre a arte e o ativismo, entre a narratividade e a performance.