É interessante que, estabelecida como diretora e atriz fundamental ao cinema brasileiro, Helena Ignez tenha se voltado a um modo de produção caseiro. Alguns realizadores buscam projetos cada vez maiores, mais ambiciosos e arriscados. A artista baiana privilegia, em sentido oposto, filmes de baixíssimo orçamento, onde se cerca da filha, do genro, dos melhores amigos. No cardápio, encontram-se suas preocupações políticas e sociais: a condição da mulher, o preconceito com as diferenças, a ascensão da extrema-direita.

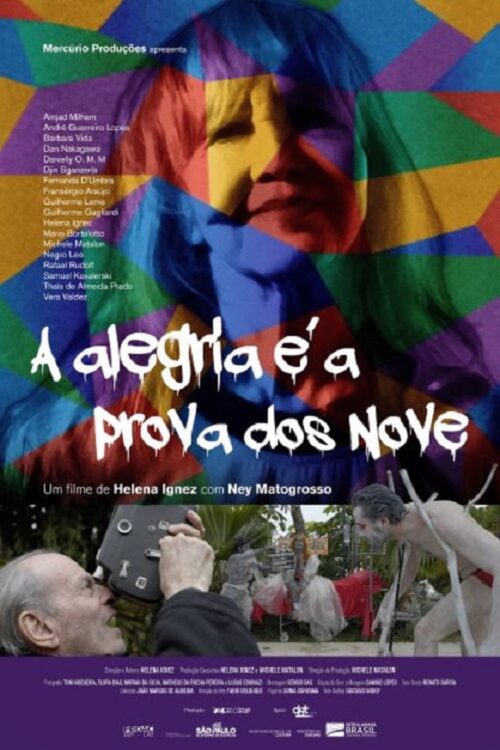

Estes elementos são dispostos num roteiro livre, disperso, onde as sequências se assemelham a esquetes autônomas. O início de A Alegria É a Prova dos Nove apresenta um casal idoso (Ignez e Ney Matogrosso) divertindo-se na praia, até flashbacks nos relembrarem do passado traumático desta mulher, quando foi estuprada por “milicos”. Os flashbacks parecem determinantes à narrativa, mas, mero engano: eles se encerram ali. Outros recursos semelhantes aparecem e somem. Personagens são introduzidos e esquecidos.

Caso este projeto fosse apresentado a produtores pelas mãos de uma cineasta iniciante, seria provavelmente rejeitado. É possível escutar a voz de consultores, em laboratórios de roteiro e produção, disparando apontamentos: falta estrutura, falta direcionamento, falta ponto de vista: por que não escolher apenas uma destas vias e se aprofundar nela? Ora, a extensa carreira fornece à criadora esta mistura preciosa de liberdade e confiança. Os parceiros embarcam na jornada lisérgica por ser Helena Ignez, por tudo o que ela continua representando enquanto voz política e cinematográfica.

Trata-se, em forma e conteúdo, de um cinema simbólico, alegórico. Nossa estranheza diante das cenas decorre do abandono radical de qualquer forma de naturalismo. Paira uma atmosfera de faz-de-conta diante de Negro Léo interpretando um padre pró-maconha (que apenas se senta no sofá e canta aos amigos, assim como o cantor faria); ou de Mário Bortolotto interpretando a si mesmo na sequência da academia de boxe. Muitas imagens apresentam encontros de amigos que brincam, se provocam, conversam.

“Eu adoro uma rola”, dispara uma dessas mulheres. São essas picardias que a autora pretende manter, na forma de provocações calmas, sem vontade de chocar. Ao interpretar uma sexóloga, cuja missão seria ensinar o orgasmo feminino às pupilas, Ignez se reveste do papel de líder e ícone (sua personagem se chama, precisamente, Jarda Ícone). A nudez despojada dos atores, a maneira inconsequente e abrupta com que disparam confissões eróticas remetem a uma traquinagem compartilhada por uma trupe teatral.

Estes temas se convertem em citações através de um olhar tão solidário quanto abrangente, tão carinhoso quanto sonhador, pouco pragmático.

Logo, A Alegria É a Prova dos Nove repele a configuração de uma pedagogia do choque, ou de uma rebeldia pelo confronto com a sensibilidade pelo espectador. Talvez os jovens diretores preferissem causar revolta ou repulsa. Ignez, em contrapartida, favorece um cinema seguro, que jamais estima estar contando uma novidade ao espectador. A euforia das performances se contrapõe com o teor contemplativo dos passeios na praça, das refeições à mesa, servidas pelo gentil e afável Antônio (André Guerreiro Lopes).

Nestas performances, o longa-metragem encontra seus momentos mais fortes. A apresentação do porco, envolvendo escatologia e nudez, traz uma câmera mais livre, disposta a jogar com o ator, enquanto a montagem busca sensações mais epidérmicas. A apresentação final no programa da Xamã do Sexo nos comprova a potência de Helena Ignez enquanto intérprete, coberta de maquiagem azul, e associando o orgasmo à dilatação do tempo e das sensações (ao invés da aceleração e da catarse). Todas as cenas com Bárbara Vida, no papel de Sheyla Fernanda, transbordam de empolgação, humor e excelente trabalho de corpo e voz.

No entanto, diversas cenas intermediárias mostram-se menos expressivas. As conversas de Jarda e Lírio à mesa resultam acessórias, quando temas importantes são despejados de maneira didática, sem contexto nem aprofundamento: “Há 33 milhões de pessoas miseráveis no Brasil”, “A extrema-direita também vai passar”. Trata-se de sonhos misturados com fatos, ainda que aparentem meras preocupações verbalizadas, ao invés de representadas e trabalhadas em imagens.

Esses trechos soam como se, incapaz de criar uma escultura a partir desta matéria-prima, a autora se contentasse em oferecer o bloco de argila cru e puro, torcendo para que as intenções bastem em si próprias. Em paralelo, três cenas são enquadradas com um plongée no canto dos cômodos, tal qual uma câmera de segurança, tão propício a encaixar todos os personagens na imagem quanto inexpressivo enquanto seleção do olhar e valorização do trabalho dos atores.

Quando as amigas discutem o programa de televisão francês sobre a “xamã do prazer feminino”, as imagens soam cropadas, cortadas de modo a prejudicar a qualidade do plano. Na primeira apresentação de Negro Léo, a cena se encerra abruptamente num fade, como se a montagem hesitasse a respeito da função deste segmento e de como encerrá-lo. O show com a vagina aberta, apresentada ao público, já foi filmado pela própria cineasta, de maneira mais rigorosa, anteriormente. Há muitas arestas no filme com aparência de improviso, de faça-como-puder.

Este espírito de guerrilha serve tanto à aparência de frescor quanto à impressão de que a premissa poderia ser trabalhada com maior exigência na criação e finalização. Resta uma obra divertida, agradável, de ritmo plácido, ainda que jamais moroso. Helena Ignez adora discutir a sexualidade, mas evita filmar o sexo; ela defende a maconha e mostra muitos baseados acendidos; porém recusa a explorar cinematograficamente os efeitos da erva; cita estupros e feminicídios que nunca se desenvolvem realmente em cena.

Existe uma vontade de abraçar o mundo e seus temas complexos, de olhar para os palestinos, para as mulheres trans, para a pobreza, para o radicalismo armamentista sob Bolsonaro. Estes temas se convertem em citações através de um olhar tão solidário quanto abrangente, tão carinhoso quanto sonhador, pouco pragmático. Ignez aposta numa política dos afetos, das ideias e das sensações, em detrimento da política institucional, da mão na massa, das faixas nas ruas. A revolução social, aqui, começa pelo corpo e pelo prazer.