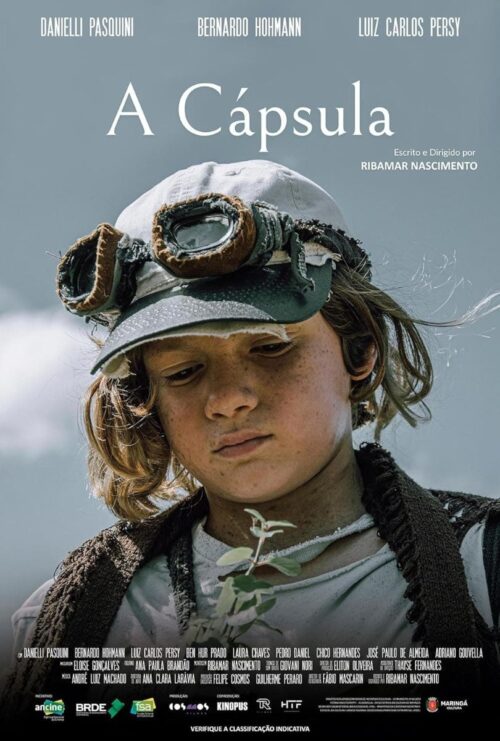

Na programação do Olhar de Cinema, A Cápsula chamou atenção da imprensa, que compareceu em peso às duas únicas sessões disponíveis. “É uma ficção científica brasileira!”, lembrou um colega. “Parece que vai ser algo distópico, pós-apocalíptico mesmo”, alertou a outra. A curiosidade residia especificamente na manipulação dos códigos do cinema de gênero, algo raro na produção nacional independente. Havia, inclusive, a surpresa diante do primeiro longa-metragem de Maringá financiado pela Ancine — um marco, portanto.

Neste caso, as limitações orçamentárias eram evidentes. Isso não impediu o diretor, roteirista e montador Ribamar Nascimento de imaginar uma trama incluindo perseguições, criaturas sangrentas, artefatos mágicos, comunidades em bunkers, gangues pelo deserto. Há ambição de sobra neste projeto, que transparece cinefilia e sublinha a paixão do criador pelas potencialidades da fantasia. Imagina-se que ele tenha se abastecido inúmeras referências para cada cena.

Infelizmente, o resultado artístico fica aquém de tamanho afeto. Em primeiro lugar, por não adequar o escopo da produção aos meios disponíveis. É comum, em uma obra futurista e/ou fantástica de orçamento reduzido, encontrar maneiras de diminuir o número de personagens e locações, evocando mais do que se mostra.

O resultado artístico fica aquém de tamanho afeto pelo cinema de gênero. Em primeiro lugar, por não adequar o escopo da produção aos meios disponíveis.

Pode-se sugerir acontecimentos via sons em off, através de metáforas, focando-se nos poucos dias em que um grupo seleto de personagens se encontra aprisionado em algum local, por exemplo. Inabitável, de Enock Carvalho e Matheus Farias; Casa de Bonecas, de George Pedrosa, e Negrum3, de Diego Paulino, são algumas obras brasileiras que driblam muito bem as restrições ao mergulharem no cinema de gênero.

Ora, a obra paranaense não busca tais alternativas. Ela preserva uma infinidade de saltos temporais, núcleos paralelos, paisagens, locações. O resultado se ressente do desnível entre desejo e concretização: os espaços jamais evocam uma distopia, soando como um passeio turístico dos irmãos (Danielli Pasquini e Bernardo Hohmann) pelas ruínas da cidade.

O tempo tampouco se resolve: os heróis usam uma espécie de lamparina e se comunicam por meio de walkie-talkies antigos, porém ocupam imagens de um digital nítido, típico da contemporaneidade. Eventuais saltos cronológicos dispersam ainda mais a contextualização. Tempo e espaço — os dois elementos mais importantes de qualquer construção audiovisual, sobretudo numa narrativa fantástica — mostram-se mal resolvidos conceitualmente.

O roteiro jamais explora as circunstâncias desta distopia. Cita-se, por alto, o acidente que teria levado à tragédia. Ora, de que maneira as pessoas reagiram inicialmente, e como se formaram as comunidades isoladas? Na ausência de água potável, como se hidratam, cultivam alimentos, cozinham? Há doenças derivadas de tamanha penúria? Houve mortes? O caos afeta apenas aquela região, ou o país inteiro, o mundo inteiro? Alguém pesquisa uma cura?

A direção de fotografia poderia aprofundar a sensação de desespero e isolamento. No entanto, as imagens são solares, nítidas, contemplativas, sem qualquer senso de ambientação ou tom capaz de sugerir um mundo em ruínas. A direção de arte se prende entre aludir à sujeira (a terra sob as unhas da protagonista) e deixar os cabelos sedosos, as roupas novas e limpas, além dos paletós estranhamente amassados num casamento de pessoas ricas.

O baixo orçamento não conseguiria justificar as incoerências: inúmeros caminhos seriam possíveis diante de restrições, tanto os mais verossímeis quanto os minimalistas ou metafóricos. No entanto, a imagem das mulheres usando véus remete a figuras religiosas ou a pastoras, num cenário onde tais configurações seriam improváveis. Direção de arte e fotografia são elementos que chamam muito mais atenção para si mesmas quando se equivocam do que quando contribuem, organicamente, à narrativa. Quando começamos a prestar atenção aos mínimos detalhes das roupas ou à saturação excessiva de um almoço em flashback, é sinal de problemas.

Os diálogos acompanham a pose e a gravidade excessiva. Os sobreviventes se comunicam através de falas pomposas, avessas ao naturalismo. Cada diálogo está repleto de verbos conjugados no subjuntivo, ou na primeira pessoa no plural, como as pessoas raramente empregariam, sobretudo no contexto de informalidade e abandono de regras representado pela distopia. O texto não facilita a tarefa para os atores, que hesitam entre assumir a artificialidade da premissa ou tentar aproximá-la de um aspecto orgânico.

A Cápsula parece não compreender o alcance singelo de sua proposta. Ele poderia assumir seu caráter lúdico, próximo do cinema infantil (o que não constitui demérito nenhum), ou parodiar suas lacunas e deficiências — em outra palavra, adotar alguma forma de distanciamento reflexivo. No entanto, parece acreditar que esteja em pé de igualdade com os grandes referenciais hollywoodianos do gênero, mais endinheirados e experientes neste formato. Sequências envolvendo criaturas assustadoras e surtos psicóticos começam a exigir cada vez mais da credulidade e benevolência do espectador.

“Ah, mas é um filme pequeno; vale pela tentativa”. “Pode ter problemas, mas a intenção era ótima”. Ao final da sessão, as opiniões pelos corredores eram consensuais, tanto no carinho em relação ao projeto quanto na impossibilidade de negar suas deficiências. Resta saber se tamanha condescendência, ou paternalismo, ajuda realmente o cinema brasileiro independente, ou apenas o trata de maneira infantilizada, café-com-leite, incapaz de ser interpretada com o mesmo rigor de outra produção.

Ora, A Cápsula se conduz com esta seriedade, e merece ser interpretado ao espelho de suas ambições. Diante da plateia, por exemplo, o autor pedia ao público que assistisse à obra uma segunda vez, para captar nuances despercebidas à primeira vista. Criticar um filme também implica na vontade de vê-lo crescer, se aprimorar, se repensar. E que venham novos projetos brasileiros de gênero — fantasias, ficções científicas, obras de terror, distopias. Somos criativos o bastante para driblar nossa óbvia desvantagem em relação às indústrias estrangeiras consolidadas.