Em primeiro lugar, escrever a respeito deste clássico quase cinquenta anos depois da estreia implica tomar distância e reconhecer que os critérios, parâmetros e visões de mundo mudaram bastante desde 1974. Não é possível pensar em A Rainha Diaba como se fosse uma realização contemporânea, nem pressupor, de maneira arbitrária, o impacto que pode ter exercido em sua época — isso seria um trabalho para historiadores e teóricos da imagem.

O olhar a respeito do cinema brasileiro se transformou, assim como as representações da marginalidade, da criminalidade e de indivíduos queer. Nossa produção navegou por terrenos pantanosos, transformando a complexa sociopolítica das comunidades em espetáculo de mortes e tiroteios para o prazer da classe média. “Tiro na mão ou tiro no pé?”. O cinema de máfia e os códigos de ação convencionaram enxergar estes espaços com uma adesão fetichista, repleta de condescendência e empolgação. Tornou-se perversamente divertido assistir a moradores de favelas matando-se por drogas ou vingança entre gangues, possibilitando sentir um alívio, no final, após duas horas de conforto e segurança na poltrona do cinema: “Ainda bem que estou longe de tudo isso”.

Em paralelo, a imagem de personagens LGBTQIA+ evoluiu consideravelmente, graças sobretudo à movimentação de grupos organizados e às pressões de militantes em espaços públicos e nas redes sociais. Se temos filmes ousados como Vento Seco, A Rosa Azul de Novalis e Corpo Elétrico, é porque obras anteriores trilharam o caminho para estas belas visões da diversidade sexual e de gênero. O enfrentamento recente a presidentes de extrema-direita e ao neoconservadorismo de quem rejeita o sexo no cinema (mas tolera o prazer da violência) também nos leva a refletir de maneira distinta acerca destes corpos e identidades.

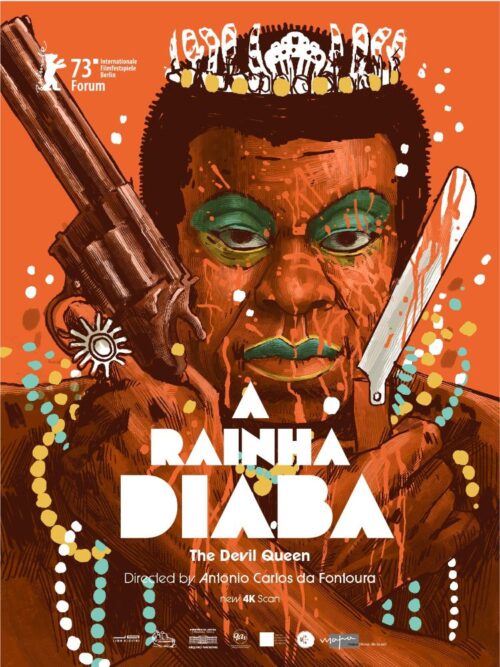

As roupas extravagantes, a maquiagem colorida, os acessórios demonstram a força de existir e liderar o crime sendo uma figura queer, de identidade e sexualidade plural. Diaba incomoda por sua simples existência.

Dito isso, a cópia digitalizada do drama dirigido por Antônio Carlos Fontoura, exibida na Cinemateca Brasileira, impressiona por muitos aspectos. Primeiro, de ordem plástica: as cores fortes, os cenários ricos em decoração, os acessórios exuberantes e figurinos chamativos constituem um mundo à parte. A “carnavalização” do gueto, segundo a pesquisadora Mariana Queen, corresponde a essa visão da diferença enquanto algo a celebrar, a festejar, num espaço de pulsões e tensões. Nada de imagens obscuras de traficantes em quartos sombrios, escondidos dos policiais: as transações ocorrem à luz do dia, num “esconderijo” conhecido por todos. A protagonista afirma, com tranquilidade, que poucas pessoas realmente conhecem “o sangue por trás da maconha”. De fato.

Há uma transparência e orgulho notáveis na maneira como estes personagens se colocam no mundo. A Rainha Diaba, descrita por este apelido pelos membros da comunidade, recebe perigosos capangas armados em seu quarto enquanto troca carinhos com um homem na cama. Frequenta os bares, cercada de indivíduos efeminados, e mostra sua tristeza diante da prisão iminente do garoto por quem está apaixonada. Em especial, explora a imagem de aparente fragilidade para fidelizar os adoradores e mobilizar ajuda em seu favor, quando se vê pressionada por traficantes adversários. A fraqueza seria mero instrumento de manipulação, em chave passivo-agressiva.

O gesto de afronta se torna tão político quanto social. Os trejeitos femininos se equilibram com a voz grossa de Milton Gonçalves, quando a protagonista precisa intimidar e ameaçar. As roupas extravagantes, a maquiagem colorida, os acessórios demonstram a força de existir e liderar o crime sendo uma figura queer, de identidade e sexualidade plural. Diaba incomoda por sua simples existência. O ator navega com desenvoltura entre a aparente docilidade e a selvageria quando necessário, numa personagem perversa, e muito inteligente. A heroína será traída, mais tarde, pela ingenuidade de acreditar em regras num mundo disposto a abandoná-las.

No que diz respeito à condução do cineasta, esqueça a escolha moderna de câmera chacoalhando para imprimir dinamismo, à la americana, ou ainda qualquer forma de perversão pela imagem. A violência parte dos personagens entre si, nunca do ponto de vista da direção. O diretor de fotografia José Medeiros privilegia os planos fixos, ou discretos movimentos, enquanto o montador Rafael Justo Valverde permite tempo para contemplação e silêncio após cada conflito. Em particular, este último equilibra o papel da Diaba com outros dois personagens de igual importância, e tempo de tela equivalente: Catitu (Nelson Xavier), bandido que se volta contra a Diaba motivado, em partes, pela homo-transfobia, e Bereco (Stepan Nercessian), o jovem encarregado de levar a culpa por crimes alheios, sacrificando-se em nome da gangue.

O roteiro encontra espaço para narrar as noites cariocas, acompanhar o colorido bar O Leite da Mulher Amada, as apresentações musicais e a submissão de Isa (Odete Lara) ao namorado Bereco. Navega-se por salões de cabeleireiro, pensionatos insalubres, construções inacabadas, vendas de bairro. Fontoura, a partir de roteiro de sua autoria, em parceria com Plínio Marcos, dedica-se a um panorama social capaz de justificar a existência desses indivíduos e suas ações. A comunidade se torna o personagem central de uma obra coral, muito bem equilibrada pela montagem.

Logo, percebe-se que A Rainha Diaba não se constrói para mostrar o crime. A violência se converte em meio, não finalidade. Os criadores apresentam maior preocupação em compreender os laços e a precariedade social que causam tais violências, do que em condená-las ou apontar dedos a responsáveis. Essa seria uma diferença essencial em relação a tantos projetos que vieram depois, enxergando nos pobres uma figura selvagem, amoral, destituída de empatia. Todos os personagens desta obra traem e são traídos pelo amor, pela amizade, pela ambição financeira e profissional. Em outra palavra, transbordam de afetos, e devoram-se mutuamente.

A polícia jamais representará a redenção do Estado contra o indivíduo, salvando o dia e mantendo a ordem das coisas. Pelo contrário, as desavenças se acertam entre membros de um único grupo, fora do controle das instituições. É notável a capacidade do longa-metragem em adotar igual distância de todos os personagens ao final, quando a carnificina se apresenta. A abundância de sangue falso e de corpos contorcidos pode despertar risadas, mas também garante uma representação alegórica da morte, ao invés de assassinatos realistas. Somos convidados a manter um distanciamento saudável em relação a todas as figuras em cena, sem aderir à posição de um em detrimento de outro.

O sangue-cor-de-groselha e a performatividade dos corpos alvejados coroam uma obra kitsch, pulsante, alegremente marginal na forma e no discurso. Nada de buscar uma elegância “de festivais” para retratar a sociedade que vive de maneira precária, sem os cuidados, mas também sem a vigilância, das forças institucionais do poder. Fontoura oferece um filme debochado, provocador, onde a agressão das armas se encontra com a agressão simbólica das sexualidades assumidas como tais. Ironicamente, a obra marginal de antigamente retorna hoje, em festivais do porte de Berlim, que sempre precisam de tempo para canonizar iniciativas que, em seus tempos, soavam extravagantes demais. Um clássico somente adquire tal reconhecimento fora do tempo em que se insere, reverberando nas gerações futuras.