O documentário desperta atenção, inicialmente, pela raridade da produção. Poucos longas-metragens são dirigidos por pessoas com deficiência; ainda mais esparsas são as iniciativas voltadas à sexualidade de PCDs. Enquanto a representação de minorias raciais e LGBTQIA+ avança com a ajuda de editais e movimentos organizados, a representatividade defi ainda possui uma quantidade minúsculas de obras à disposição do público. Neste sentido, o novo filme de Daniel Gonçalves se destaca por sua própria existência.

O autor toma a precaução de abranger condições, corpos e subjetividades variadas. Conversa com pessoas surdas, cegas, cadeirantes, com nanismo, com paralisia cerebral, com Síndrome de Down, no espectro autista, etc. São homens e mulheres, brancos e negros, bastante jovens, ou com mais de 40 anos. Possuem profissões distintas, incluindo atores de talento confirmado (Giovanni Venturini) e o próprio cineasta, que se filma nu, em frente ao espelho.

Existe evidente vontade de desmistificar o sexo, embora fuja ao desejo de chocar ou despertar controvérsias. O documentário possui um tom consensual, afável, repleto de humor e leveza. Apesar de alguns depoimentos graves (uma mulher compartilha o abuso sexual de que foi vítima), os demais personagens se sentem bastante confortáveis para narrar episódios íntimos como quem conversa entre amigos, com o devido distanciamento e hábito de abordar tais temas. A naturalidade na condução do debate constitui um posicionamento político fundamental.

Assexybilidade transparece as virtudes e fraquezas de um longa-metragem introdutório a respeito de um tema pouco abordado. Embora não se aprofunde demais, sustenta a aparência de que tudo o que disser ainda será suficientemente novo.

Entram em cena, portanto, discussões acerca do fetiche e curiosidade por pessoas com deficiência ou, em chave oposta, da desconsideração destes corpos e subjetividades enquanto sexualizados. Alguns confessam transar com sujeitos condescendentes em relação a seus corpos, por falta de opções, enquanto outros fazem menos sexo no intuito de se preservarem de tais condutas. Mesmo evocando vivências distintas, transmitem em unívoco a necessidade de considerar a autonomia, o desejo e as especificidades do corpo defi, fugindo ao preconceito de associá-los ao corpo infantil ou assexuado.

Esteticamente, no entanto, as entrevistas oferecem uma experiência pouco instigante ao olhar. O foco se encontra no teor das falas, ao invés das imagens obtidas a partir dos encontros. Os criadores se atêm à cartilha básica de “uma entrevista, um plano” (ou dois planos, no máximo) com os personagens estáticos, na mesma pose, diante do mesmo fundo bege da sala de suas casas. Passados alguns minutos, paira a incômoda sensação (frequente em documentários de cabeças falantes) de que, imageticamente, o projeto já ofereceu todo o seu arsenal ao espectador.

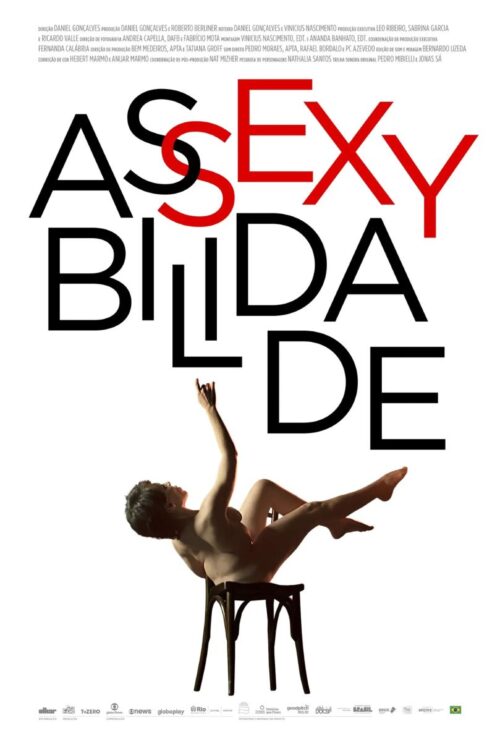

Por que não cogita acompanhar estas pessoas no dia a dia, segui-las em diferentes movimentações e atividades, ou interagindo umas com as outras? As trocas carecem de dinamismo, ou de qualquer forma de transformação. Algo semelhante ocorre com as performances artísticas: entre as falas, a montagem insere episódios de dança com corpos defi. A intenção seria, imagina-se, romper com o aspecto rígido dos talking heads e elaborar uma espécie de poesia através de corpos vistos socialmente como incapazes. Se há erotismo, também há beleza nos corpos de PCDs.

No entanto, estes fragmentos também carecem de maior elaboração estética. A fotografia e a direção nunca parecem ter determinado previamente a melhor maneira de capturar estes momentos, através de quais ângulos, com qual luz. Quando um ator se apresenta em praça pública, os enquadramentos ficam perdidos, hesitando entre se aproximar daquele corpo e capturá-lo de longe, junto ao movimento da cidade; entre capturar a reação das pessoas ao redor e se focar apenas no artista. Quando a dançarina que estampa o cartaz efetua sua coreografia para as câmeras, a fotografia tampouco apreende a máxima potência destes gestos.

Existe um caráter de improviso, de “na hora a gente decide como filmar”, que prejudica o resultado — algo perceptível, em especial, na apresentação erótica de dois personagens nas escadas de casa, e no jogo de puppy play. Em virtude do aspecto de role play inerente ao gesto, este último se prestaria a uma coreografia e uma exploração de imagens muito mais rica do que a captação distante, casta e pouco intervencionista presente neste caso. Em conjunção com as sombras sugerindo um ato sexual, pode-se falar em uma obra que tateia seu terreno em relação ao próprio tema. Os criadores aparentam decidir, durante a realização, até que ponto deveriam mostrar o sexo, para escancarar o tema, e em qual medida deveriam apenas sugerir, para não incomodar a sensibilidade de um público amplo.

Além disso, os segmentos de performance ainda soam como pequenas vinhetas independentes, meros interstícios entre as falas. Estas, sim, dominam a narrativa enquanto foco principal da mise en scène. A dança e a representação do sexo nunca atingem autonomia narrativa, nem adquirem papel de destaque pela montagem. Limitam-se à condição de respiro lúdico entre os temas “sérios”. Além disso, reforçam a sensação de um feel good movie a partir de temas graves, reivindicando respeito sem antagonizar o espectador, nem confrontá-lo aos seus preconceitos cotidianos. Trata-se de uma proposta de diálogo fraterno, ao invés de uma reivindicação frontal por direitos e modos de conduta.

Em conclusão, Assexybilidade transparece as virtudes e fraquezas de um longa-metragem introdutório a respeito de um tema pouco abordado. Embora não se aprofunde demais, sustenta a aparência de que tudo o que disser ainda será suficientemente novo. Deve abrir as portas para mais filmes, realizados por outros autores com deficiência, possivelmente encorajados por esta iniciativa. Estes trarão, por sua vez, distintas propostas para organizar um documentário e pensar a adequação da linguagem — como seria uma estética defi, assim como se fala de um filme gay, de um cinema negro?

Não caberia esperar deste filme que desbravasse sozinho todo este terreno, e demonstrasse o amadurecimento impossível a uma seara de produções que ainda se construirá, graças ao trabalho coletivo de novos autores. As iniciativas de Meu Nome É Daniel (2018), também de Daniel Gonçalves; O Que Pode um Corpo? (2020) e Zagêro (2024), ambos de Victor di Marco e Márcio Picolo; Lapso (2023), de Caroline Cavalcanti, e Memórias de um Esclerosado (2024), de Thais Fernandes e Rafael Corrêa, mostram que, em poucos anos, o cinema defi está traçando um caminho bastante promissor.