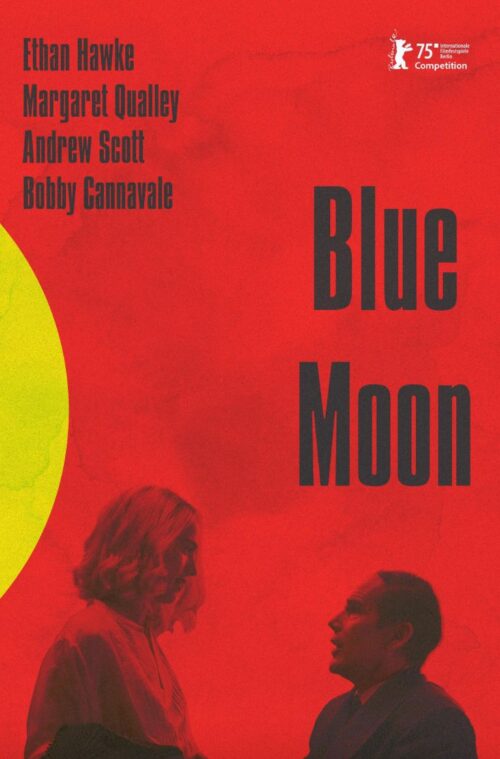

“Ele era uma pessoa muito alegre, divertida de estar por perto”. “Ele era a pessoa mais triste que eu conheci”. As duas citações abrem Blue Moon. Ora, como alguém pode ser ambos, ao mesmo tempo? Esta é a contradição que o diretor Richard Linklater deseja explorar ao longo de 100 minutos, numa biografia bastante particular do compositor Lorenz Hart (Ethan Hawke). Isso porque a ação se situa durante uma única noite, dentro de um bar, em tempo real — ou seja, os eventos ocupam 100 minutos na vida dos personagens.

O roteiro de Robert Kaplow se concentra no período de decadência do artista, que rompia com o parceiro de trabalho Richard Rogers (Andrew Scott) após quase 25 anos desenvolvendo espetáculos juntos, e acabara de ver o maior sucesso da carreira do outro, com a estreia do musical Oklahoma!. Hart ainda viria a compor algumas canções de pouco destaque, e morreria menos de um ano depois. Foi encontrado caído numa viela, sob a forte chuva — os exames indicaram alto grau de embriaguez. Logo, o projeto não parte de um elogio de vida e obra do criador da canção Blue Moon (que ele mesmo detestava, aliás). Prefere se focar na complexidade da criação artística.

O show, no caso, pertence a Ethan Hakwe. O ator se encarrega de um texto longuíssimo, repleto de variações que vão da euforia à depressão, da sedução à raiva. O filme possui um caráter verborrágico, com nenhuma cena de descanso. O protagonista é visto como um sujeito sarcástico, cínico, capaz de um humor autodepreciativo, porém, de tiradas ainda mais agressivas em relação aos amigos e parceiros. Trata-se de alguém que insistia em chamar atenção para si, em ter olhos e ouvidos dos amigos voltados à sua presença —sobretudo na noite em que se sentia rejeitado e esquecido pelo showbusiness.

O show pertence a Ethan Hakwe. O ator se encarrega de um texto longuíssimo, repleto de variações que vão da euforia à depressão, da sedução à raiva. Linklater promove um verdadeiro carrossel emocional amparado pelo grande elenco.

Por isso, Hart será considerado encantador ou insuportável, dependendo da tolerância do espectador a um comportamento tão histriônico. Ajuda muito, é claro, a qualidade excepcional do texto. As falas contêm piadas com matrimônio, uma ode aos pênis semieretos, provocações com a estatura de Oscar Hammerstein (Simon Delaney), insinuações sobre o sexo com Elizabeth Weiland (Margaret Qualle), etc. A alegria provocada pelo álcool se mistura à tristeza do declínio profissional, sob o cenário da Segunda Guerra Mundial — o pianista do bar, Morty Rifkin (Jonah Lees), está prestes a voltar ao combate.

Trata-se de um mergulho por ambiguidades, tanto pela sexualidade de Hart (que todos estimavam ser homossexual, devido ao aspecto efeminado, embora nutrisse uma paixão platônica por Elizabeth), quanto pela importância de seu legado, e por ter sido alçado ao estrelado com um hit que considerava indigno de seu talento. Ele afirma ter parado de beber, porém, bebe o tempo todo; sugere a possibilidade de ir embora, mas nunca parte de fato; tece inúmeros elogios à apresentação de Oklahoma!, apenas para destruí-la em poucas frases a seguir. Com Rogers, riem, elogiam-se e, segundos depois, começam a se insultar.

Linklater promove um verdadeiro carrossel emocional amparado pelo grande elenco. Apesar de Hawke dominar a integralidade das cenas, o elenco ao redor possui o desafio de elevar o jogo cênico ao patamar do personagem controlador. No papel do garçom, Bobby Cannavale interpreta o tipo malandro, afetuoso, escutando o compositor para que seu próprio trabalho, atrás do balcão, passe mais rápido. As interações com Andrew Scott possuem a intensidade de um filme de ação, já com Margaret Qualley, dotada de um palavreado igualmente seco e espontâneo, tornam-se amigos queer, descrevendo o prazer do sexo com um sujeito musculoso. Junto ao escritor E.B. White (Patrick Kennedy), encontra instantes de leveza, poesia e admiração pelas palavras.

Logo, ao invés de levar Hart ao mundo, o cineasta faz com que diversos setores da sociedade venham até o bar-palco onde se desenvolve a ação. São homens e mulheres, mais velhos ou bem jovens, familiares com o universo artístico ou ignorantes em relação às obras do compositor. No que diz respeito à carga de diálogos e ao uso dos cenários, Blue Moon pode ser considerado um projeto excessivamente teatral, dependendo demais do texto para avançar. De fato, os personagens interagem pouquíssimo com o cenário, para além dos deslocamentos do balcão à chapelaria, da entrada ao banheiro.

Entretanto, o diretor de fotografia Shane F. Kelly e a montadora Sandra Adair (colaboradores habituais do cineasta) fazem o possível para transmitir um dinamismo do olhar onipresente àquele espaço. Isso significa que o cenário é filmado em todos os ângulos possíveis, em 360º. Uma única provocação de Hart com os colegas é capturada por cinco, seis planos diferentes, saindo do close-up ao plano de conjunto, com eventuais aproximações e deslocamentos da câmera. A direção de arte ainda cria espaços segmentados, com a proximidade do balcão mais silenciosa e vazia, enquanto a algazarra se concentra num cômodo ao lado.

Cinematograficamente, o vai e vem dos corpos e das falas propõe uma coreografia muito bem articulada, que nem desperta a aparência de repetição, nem acelera as trocas para imprimir um ritmo artificial. O trabalho de sons, alternando a clareza dos diálogos, a trilha in loco do pianista e o barulho dos grupos ao lado, também contribui à oscilação de instantes febris ou melancólicos. Já a direção de arte elabora um bar verossímil para os anos 1940, que felizmente não chama a atenção a um filme “de época” (até porque todos os personagens vestem a mesma roupa da primeira à última cena). Esteticamente, Linklater desvenda a convivência entre alegria e tristeza, que constituía seu ponto de partida.

É possível que Blue Moon soe, de fato, um tanto maçante no segundo terço, quando algum momento de solidão ou recolhimento de Hart seria benéfico, para equilibrar a metralhadora verbal do personagem. Fãs do compositor talvez não apreciem este olhar voltado à decadência, com pouca ênfase no trabalho do artista durante décadas. Focar-se no protagonista no instante exato em que decai, pessoal e artisticamente, talvez soe delicado para alguém de tamanho reconhecimento no meio, até então. Mesmo assim, Linklater evita o caráter laudatório e excessivamente linear dos biopics, propondo fragmentos de uma personalidade complexa, que nunca tenta explicar, nem resumir. O diretor respeita as contradições de Hart — e aí, possivelmente, reside o seu principal trunfo.