Em cerca de 80 minutos, este filme condensa uma quantidade surpreendente de mazelas sociais. Assassinato, prostituição de menores, dependência de drogas, estupros (isso mesmo, no plural), abandono familiar, ascensão do neonazismo, racismo, linchamento de negros. Aqui, os pais estão na cadeia; vivendo literalmente num buraco, ou presos numa espiral de violência e abuso doméstico. Em consequência, os diretores Adler Kibe Paz e Pedro Léo oferecem à trinca de pré-adolescentes apenas a possibilidade de viverem um calvário.

Os autores buscam explicitar alguns dos problemas que consideram dignos de denúncia. Trata-se de uma forma de cinema voltada à conscientização por meio do choque, ou da frontalidade com o lado perverso da sociedade (vide o plano final, que deixou os espectadores calados face a tamanho sadismo da direção). Bebe em fontes clássicas da cinematografia nacional como Cidade de Deus e Pixote, a Lei do Mais Fraco — os apelidos Café e Limão, referentes aos garotos em situação de rua, guardam certo parentesco com Laranjinha e Acerola.

No entanto, é interessante como esta forma de engajamento sensacionalista apresenta dificuldade de se adequar à estética do cinema em 2024. Soa mais apropriada às redes sociais, em virtude das situações facilmente reconhecíveis, e dos personagens resumidos a uma única função (o pai preso, a mãe drogada, o traficante, a tia travesti). Não há espaço para construção psicológica — para o pesar, a dúvida, a melancolia, o silêncio, o desejo. Os dois garotos e sua amiga mais velha, Pepi, correm de um lado para o outro, fogem de copos de vidro lançados em sua direção, atiram sofás do alto de um morro. Eles se reduzem ao movimento permanente.

O drama corre o risco de se divertir com os crimes que pretende denunciar. Os cineastas se revoltam contra a miséria, porém se encantam com as imagens provocadoras que ela pode gerar.

A câmera na mão, tremendo, pode oferecer uma possibilidade de dinamismo, embora se deva a uma construção anacrônica do realismo social — o cinema político abandonou há décadas a imagem chacoalhada para gerar tensão. Mesmo assim, o plano longo dos três amigos aprendendo a fazer malabarismo juntos, trocando os limões um com o outro, transparece um vigor que poderia se estender à obra na totalidade. Os três jovens atores se prestam com naturalidade ao jogo, sem vaidades nem limitações face às ações e diálogos.

Em contrapartida, quando o longa-metragem ameaça enfim construir algum respiro de amizade e reflexão, ele retorna à espiral de agressões. Todas as sequências envolvendo o padrasto estuprador resultam grosseiras, pela maneira como o homem existe unicamente para agredir, em poucos minutos de cena. Se alguns são vilanescos em excesso, a assistente social da escola remete ao imaginário da professora Helena, puramente bondosa e sorridente. O desejo de tornar o discurso mui-to cla-ro faz com que as construções pendam à caricatura.

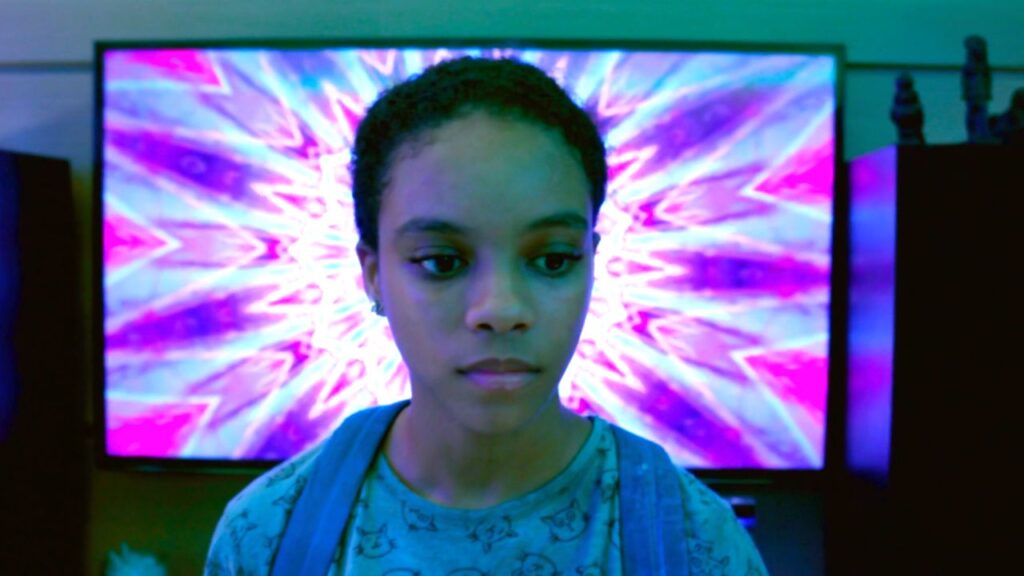

Além disso, o drama corre o risco de se divertir com os crimes que pretende denunciar. As luzes ultra contrastadas, as cores saturadas, o som sujo e repleto de ruídos, o plano aéreo da mãe se drogando, o drone frenético e invasivo, e a câmera deslizando pelos jovens jogados no sofá transmitem certo deslumbramento com a decadência. Os cineastas se revoltam contra a miséria, porém se encantam com as imagens provocadoras que ela pode gerar. Assim, incorrem num problema moral evidente, que já atingia as referências desta forma de audiovisual muito tempo atrás — quem se lembra da cosmética da fome?

Na reta final, o roteiro se apressa de maneira incompreensível, aplicando os saltos temporais típicos das telenovelas que precisam transformar a vida dos protagonistas. Um personagem encontra o circo, o trabalho, o emprego, e o pai se felicita de sua conquista social; a outra volta para casa e resolve inúmeros problemas antigos em questão de minutos. A ascensão do bolsonarismo se desenvolve com tamanha falta de nuances que depõe contra o propósito de repudiá-la. Afinal, torna-se mais fácil deplorar a mão pesadíssima e caricatural deste retrato político do que rejeitar o alvo da revolta.

Nos anos 1990, a linguagem norte-americana independente pregava um retrato cru e frontal do mundo cão. Kids e Trainspotting se tornaram referências de uma forma muito específica de fazer política — acentuando o fundo do poço para o esclarecimento do público de cinema. Este, sentado confortavelmente em sua poltrona, poderia se felicitar de não levar uma vida tão trágica, enquanto criava medo dos outros, dos pobres, dessas pessoas sórdidas e envolvidas em criminalidades mil.

Tratava-se de uma forma de audiovisual visando aplacar a consciência cristã de superioridade moral e social em relação às figuras incivilizadas na tela. Em outras palavras, uma cautionary tale, ou fábula de precaução, avisando aos espectadores adultos o que poderia acontecer aos seus filhos caso usassem drogas, caso frequentassem más companhias, caso ousassem conhecer a diferença. Hoje se sabe, no entanto, que o recurso da pedagogia pelo medo possui eficácia tão grande quanto se deparar com pulmões necrosados no verso de maços de cigarro. Viram-se os olhos, reprime-se a imagem asquerosa, e continua-se fumando.

Cerca de quinze anos atrás, o então diretor artístico do Festival de Veneza explicou o porquê de não selecionar mais filmes brasileiros na mostra competitiva. Declarou que nossas obras não tinham mais “cara de filme brasileiro”, algo que, para este estrangeiro, significava sertão, favela, criminalidade, pobreza, tiro na mão ou tiro no pé. Ao assistirem à degradação das sociedades terceiro-mundistas, os europeus poderiam se sentir melhor consigo mesmos e com seus governos. Talvez Café, Pepi e Limão agradasse a este italiano — não pela construção estética crua e apressada, mas por resgatar esta cara de cinema brasileiro que começa embaixo de um viaduto e termina literalmente na sarjeta, coberto de sangue e com uma corrente em torno do pescoço.