“O transe não é narrativo”. Uma das inúmeras frases potentes deste média-metragem diz respeito à lógica do transe em sua ruptura com padrões de narratividade. Enquanto esta última se preocupa em “contar uma história”, seguir certa linearidade, uma forma comum de construção de personagens e sentidos rumo a um caminho preciso, o transe permitiria o seu avesso. Esta proposta de liberdade favorece a ruptura, o ruído, a provocação de sentidos.

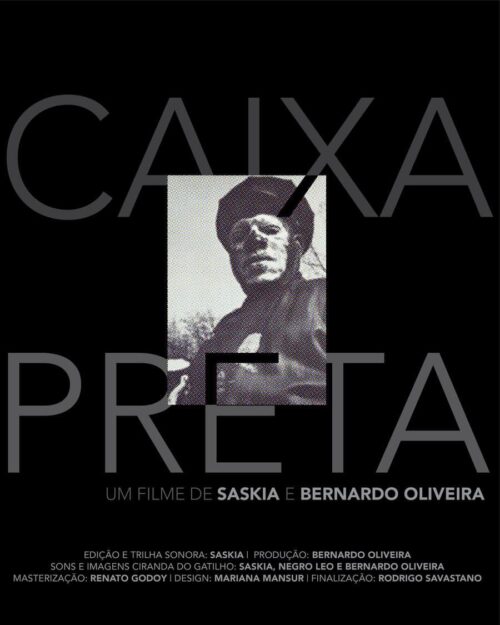

Em outras palavras, a desconstrução de normas, para dialogar com o espectador na base de um apelo constante à ressignificação dos sentidos à nossa frente. Trata-se de um fascinante jogo onde as regras mudam a cada jogada. Quando acreditamos compreender seu funcionamento interno, ele se transforma outra vez. “O que é isso que estou enxergando?”, podemos nos questionar diversas vezes ao longo dos 50 minutos de Caixa Preta. A resposta não é fácil, nem pretende ser.

A sessão se abre com uma tela escura, acompanhada por cantos de matriz africana. O som está distorcido, e as falas se repetem como num mantra. A este propósito, a lógica do êxtase nunca se afasta do filme para o qual a repetição, em sua violência, se transforma em elemento fundamental de (des)construção. A longa sequência final, de delírio coletivo num culto neopentecostal, apela à reprodução em looping dos giros dos fiéis e das falas da cantora. No aniversário do supermercado Guanabara, a invasão brutal dos consumidores se reproduz de novo e de novo. Mesmo padrões abstratos e distorções eletrônicas em tela retornam.

Caixa Preta abraça aquilo que os festivais de cinema e o manual acadêmico do bom gosto costumam desprezar: o excesso, a saturação, a perturbação, o incômodo.

Assim, paira uma impressão de circularidade, de caminhos paralelos, simultâneos e tangenciais. Os diretores Saskia e Bernardo Oliveira manipulam o tempo e o espaço, além das noções de finalidade e propósito do material de arquivo. Nenhuma fotografia ou vídeo é empregado no contexto original de suas criações. A maioria destes fragmentos jamais visou se tornar arte (o registro do supermercado, a sequência do culto), sendo transformado, deturpado de maneira assumidamente grosseira e explícita. A forma é conteúdo, e o gesto de arrancar as captações de seus referenciais se torna uma mensagem em si. O “desrespeito” criativo com o material constitui uma iniciativa artística fundamental.

Os criadores deixam muito clara a sua intervenção por meio da manipulação, sobretudo na montagem e na pós-produção. Eles dividem a tela em três; dissociam o som da imagem referente; sobrepõem uma captação a trilhas sonoras distorcidas e às falas de terceiros; oferecem uma caixa preta literal no centro da tela (e outras menores, dentro dela). Num momento específico, a captação de uma imagem se combina com ruídos alheios à cena, além de falas de um terceiro contexto e canção de uma quarta origem.

Logo, Caixa Preta abraça aquilo que os festivais de cinema e o manual acadêmico do bom gosto costumam desprezar: o excesso, a saturação, a perturbação, o incômodo. No entanto, os artistas estimam que, para representar algo tão violento quanto o racismo estrutural, uma estética à altura se faz necessária. Por isso, são introduzidos comerciais incrivelmente preconceituosos (quando um trabalhador negro, com o rosto de sujo de tinta, é colocado na máquina de lavar e, quando sai do aparelho, está branco), junto a falas de cunho discriminatório e à lembrança da selvageria aplicada sobretudo aos mais pobres e aos negros (novamente, o trecho do Guanabara).

Ao invés de apenas desconstruírem, os artistas têm muito a oferecer a partir das estruturas demolidas. Negro Léo, membro do coletivo Ciranda do Gatilho ao lado dos cineastas, oferece uma canção-manifesto em homenagem aos grandes artistas e ativistas negros que resistem à opressão. “A morte é uma ficção. Nós não cansamos de morrer”, afirma. Evoca Grace Passô, reapropria as falas do belo curta-metragem República. Logo, encerra a consequência na chave da convocação. Para além de afrontar, o média-metragem também convida a um posicionamento, organizando as peças através de um desenvolvimento conceitual preciso (estruturado, no final, pela repetição da frase “Eu sou o terceiro milênio”).

Seria fácil descartar a proposta ao considerá-la aleatória, retórica, digna dos museus e espaços de videoarte, ao invés das salas de cinema. No entanto, em sua profusão de estímulos e ideias, o resultado se mostra incrivelmente coerente no uso de som e imagem, na maneira como descaracteriza o arquivo para melhor sublinhar o mecanismo social perverso que ele representa. A tela preta do início volta ao final, e as falas ancestrais da abertura casam com o “chamado às armas” de Negro Léo. Há uma clareza de pensamento determinante por trás deste gesto iconoclasta. A experiência deve permanecer com o espectador muito tempo após a sessão.