Uma mulher está dormindo, até ser acordada por um estrondo. Ela não sabe de onde vem o barulho, e poucos segundos depois, escuta mais um intenso ruído. Vai às ruas, mas não descobre a origem do ocorrido. Então, parte numa jornada pessoal, através de entrevistas e materiais de arquivo, em busca de uma verdade fatual e íntima. Este constitui o ponto de partida tanto de Memoria (2021), de Apichatpong Weerasethakul, quanto do brasileiro Cambaúba. Mas as semelhanças param por aqui.

A diretora Cris Ventura estabelece uma curiosa mistura de registros. Para além do famoso “cinema híbrido”, com cenas tipicamente fictícias e outras de natureza documental, em montagem alternada, ela opta por um estilo pessoal de autoficção. Isso implica em colocar a si própria no papel principal e estimular conversas com terceiros a respeito dos assuntos que lhe interessam, embora muitos diálogos não pareçam ter sido escritos previamente. O filme se desenvolve nesta linha tênue entre o cinema do controle e o cinema da espontaneidade — ou entre a gravidade e o despojamento.

Quando pende à leveza, traduz-se num drama cotidiano a respeito de vizinhas que batem papo alegremente, fazem café umas para as outras, discutem as origens da rua Cambaúba, onde mora a personagem-diretora. “Lembra quem morava naquela casa ali?”, “A rua começa ali mesmo?”, “Vem cá, você já ouviu algum barulho de explosão à noite?”. As cores pastéis, os planos fixos muito simples e a utilização de luz natural com sons diretos naturalistas conferem uma atmosfera plácida e descomplicada ao projeto.

Ironicamente, tamanha busca pelo realismo resulta numa mise en scène engessada, do tipo em que os seres humanos existem para rechear os planos, e os personagens parecem existir no instante exato em que se grita “Ação!”. Diversas cenas se iniciam com as vizinhas entrando e saindo das casas alheias, incluindo dezenas de cumprimentos banais: “Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo joia? Quer entrar? Acabei de passar um cafezinho”. Nota-se a dificuldade em criar interações dinâmicas, em utilizar elipses para saltar no tempo e avançar nos conflitos ou objetivos da protagonista.

A fantasia poderia ser o elemento capaz de unir a singela ficção ao documentário de pesquisa. Ela surge de maneira microscópica e tímida, teimando a se impor.

Quanto se volta à seriedade, privilegia os encontros documentais com arquivistas que explicam as origens das ruas, e apresentam mapas, além de senhoras que aparentam de fato terem vivido na região e conhecerem os habitantes de muitas gerações atrás. Neste momento, a protagonista fictícia se depara com pessoas reais, caso que remete a obras recentes da cinematografia brasileira como Currais (2019), Subterrânea (2020) e Pajeú (2022). Nosso audiovisual encontrou esta forma lúdica de tornar a História acessível e leve, aproximando a ficção do material de arquivo e da pesquisa sociológica e antropológica.

As investigações sobre o fantasma de Anhanguera e os povos indígenas dizimados pela região leva a boas descobertas, traduzidas sem nenhuma empolgação, graças tom desafetado do filme e da personagem principal. É curioso que Cambaúba não possua uma única cena mais potente que as demais, uma imagem mais ousada, ambígua, perturbadora. As fotografias raras, as confissões íntimas e mesmo as ondas de um rio vermelho, coberto de sangue, se desenvolvem como uma rotina qualquer.

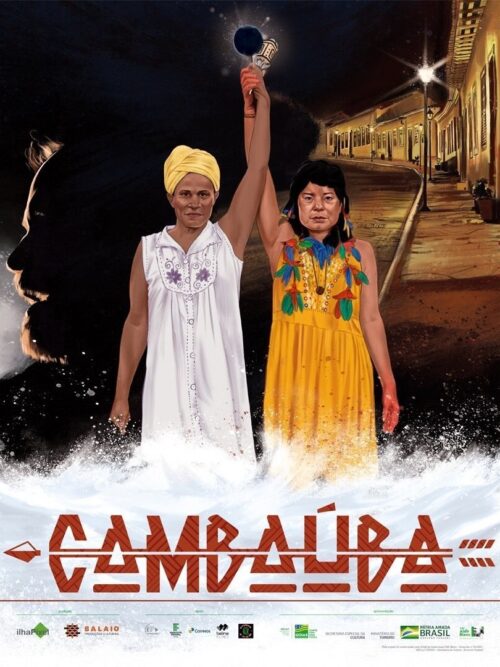

A fantasia poderia ser o elemento capaz de unir a singela ficção ao documentário de pesquisa. Ela surge de maneira microscópica e tímida, teimando a se impor. Os pequenos segmentos de sonhos (ou pesadelos?) duram poucos segundos e não surtem efeito nas cenas seguintes. A menção aos ancestrais indígenas deve mais ao naturalismo do que à magia — vide a garota que pede licença aos antepassados no começo do filme e, em seguida, efetua rituais de proteção contra as enchentes. Apenas no final, a figura de Anhanguera se materializa, assim como espíritos e lendas passadas, num enfrentamento simbólico e fantasmático.

Este instante poderia constituir o ápice da pesquisa acadêmica da heroína, materializando o enfrentamento passado através do duelo imaginado no presente. Mesmo assim, Ventura prefere o registro sugerido, mais atmosférico (o ator cercado por névoa, os índios filmados no fundo do enquadramento) do que propriamente catártico. A diretora permite a intromissão da magia, contanto que não perturbe o banal. Por isso, essas cenas devem sobretudo ao faz de conta lúdico, ao teatro, sem reais pretensões de convencer.

Trata-se de alegorias modestas e, por isso mesmo, insuficientes para representar um passado de genocídio e opressão. No terço final, personagens que nunca tinham aparecido antes surgem numa cozinha qualquer para explicar, de maneira bastante didática, que as enchentes seriam uma consequência nefasta do desmatamento, do agronegócio, da pecuária de corte, e que trariam muitos pesticidas. A narrativa jamais disfarça a aparência de aula encenada, ou levemente disfarçada no interior de uma pequena história.

Ao invés de se fortalecerem, ficção e documentário se podam, devido a este respeito sepulcral aos limites de ambos, ao estilo meio receoso em incomodar, em perturbar, em afetar sensibilidades. Resta uma obra bem-intencionada, porém morna, sempre alguns graus aquém da temperatura que tais personagens, cenas e metáforas poderiam alcançar. Um filme de poucos personagens, pequenos conflitos, ambições visuais discretas. Ele alcança todos os seus objetivos, cabendo, no entanto, questionar esta virtude da modéstia.