“O que vocês vão ver a partir de agora é uma encenação que acontecerá em cima de um palco de teatro. Usaremos como figura de linguagem a alegoria e o exagero. Os personagens serão interpretados pelos mesmos seis atores e por um ator ou atriz convidados. Os casos narrados são ficcionais e trazem em seu arco narrativo situações de injustiça, retratadas sob a visão dos envolvidos nas tramas. Não retratam a nossa Justiça, ainda que alguns elementos sejam inspirados em situações concretas”.

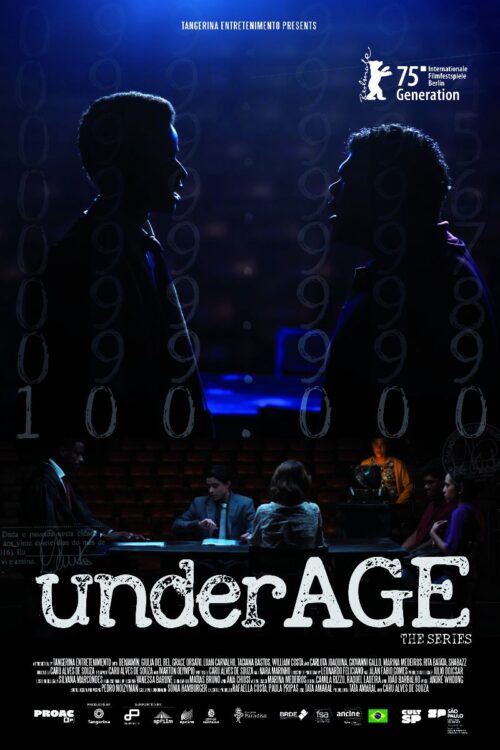

Os dois episódios da série brasileira apresentados durante o Festival de Berlim se iniciam com as cartelas acima — e imagina-se que os demais segmentos adotem um procedimento semelhante. As informações são verídicas, evidentes, mesmo óbvias. É claro que a encenação adota o exagero como linguagem. Compreende-se de imediato que estejam sobre um palco teatral. Entende-se rapidamente que a (in)justiça cometida contra menores de idade constitua o tema atravessando a temporada.

Em paralelo, percebe-se que a temática será abordada por diferentes linguagens: primeiro, a mise en scène dramática, segundo, o estilo dos programas sensacionalistas da televisão vespertina, e assim por diante. Diante destas escolhas, talvez a primeira pergunta seja: por que se sentiu a necessidade de formalizar ao espectador uma cartilha de intenções? Um manual tão básico de temas, linguagens e objetivos? Estimava-se que o espectador seria incapaz de compreendê-lo sozinho? Que talvez interpretasse a ironia enquanto chacota; e a caricatura como uma tentativa equivocada de naturalismo?

As linguagens do senso comum parecem servir à diretora Caru Alves de Souza enquanto modo de popularizar sua mensagem, ou de martelar um ensinamento através de múltiplos recursos — reforçando, portanto, o viés pedagógico da empreitada.

Para além do panfleto informativo, De Menor chega aos olhos do espectador sob proteção. Em outras palavras, blindado. O início parece proteger os criadores de críticas prováveis: para quem se queixar de exagero, ali está a menção deliberada ao recurso. Caso alguém considere a escolha do elenco pouco apropriada a cada papel, constava desde o princípio a informação de que o pequeno grupo de atores se revezaria nas funções apresentadas, e assim por diante. A cada apontamento em contrário, o projeto responde por meio do pronunciamento inicial: Sim, eu sei. Era exatamente o que eu queria.

Pois vamos, então, ao exagero, às injustiças, ao jogo cênico. Nos episódios revelados (insuficientes para julgar os méritos da temporada inteira), jovens sofrem uma abordagem policial racista, num primeiro momento, enquanto uma jovem assalta uma mercearia por influência do namorado, na segunda narrativa. Em edição aos fatos, interessa à mise en scène o julgamento do ocorrido — seja numa audiência teatral, seja no programa de televisão. Volta-se à deturpação, à espetacularização, aos preconceitos e demais fatores que afetam diretamente a percepção do ocorrido: a raça, a etnia, o gênero, a classe social.

Não se espanta que o único adolescente negro seja aquele visado pelos policiais corruptos, que plantam drogas para forjar o flagrante; e que a garota menor de idade se torne mais vulnerável do que o namorado mais velho. Aponta-se para as fragilidades sociais, e a intenção do sistema em manter o status quo, preservando o racismo estrutural, o machismo, etc. Para auxiliar o entendimento da exposição (bastante didática em si mesma), os personagens ainda se voltam diretamente à câmera, numa quebra da quarta parede, para explicar vieses, preconceitos, falhas sistêmicas. Lançam dados; avançam conclusões.

O que sobra ao espectador diante de uma aula tão sucinta quanto à existência de injustiças na sociedade brasileira? É improvável que o espectador disposto a assistir à série desconheça os elementos básicos apresentados pela direção. Ele tampouco terá muito a elaborar por conta própria, visto que os episódios fornecem uma tese evidente, comprovam-na em 30 minutos, e ainda esmiúçam exatamente qual ensinamento o espectador deveria reter de cada esquete. Nossa posição se torna bastante passiva. Não há espaço (novamente, nestes episódios mostrados) para dúvida, hesitação, ambiguidade, subententido — nem para asperezas e contradições de linguagem cinematográfica.

A metalinguagem poderia trazer algumas camadas de interesse. Veríamos a maneira específica como se enquadra um corpo negro e um corpo branco, ou como se ilumina uma pele branca e uma pele negra (problema, este, recorrente na cinematografia brasileira). Ora, nada disso é problematizado. Nem mesmo a existência dos trilhos dispostos no palco teatral, ou ainda a simplificação grotesca dos programas televisivos, que transformam disputas familiares em entretenimento para as massas.

As linguagens do senso comum parecem servir à diretora Caru Alves de Souza enquanto modo de popularizar sua mensagem, ou de martelar um ensinamento através de múltiplos recursos — reforçando, portanto, o viés pedagógico da empreitada. O elenco aparenta se divertir bastante com o dispositivo, alternando papéis, brincando com o imaginário da mãe, do filho, da adolescente “drogada”, do policial corrupto. Trata-se de arquétipos, ao invés de casos específicos. Estes personagens inexistem fora dos casos policiais aos quais são confinados.

Alguns atores se sobressaem na dinâmica proposta pela autora. William Costa e Giulia Del Bel, em especial, mudam radicalmente o olhar, o tom da fala, a postura, enxergando nuances para além do pastiche de suas funções. É prazeroso vê-los em cena, abraçando o formato que utiliza o amadorismo enquanto linguagem. A troca de papéis os aproxima de uma trupe teatral, num formato narrativo que talvez se preste melhor ao teatro contemporâneo do que à série propriamente dita. De qualquer maneira, o ritmo de esquetes permite unir a arte cênica e o registro audiovisual.

É possível que o discurso se complexifique com o passar da temporada. Espera-se que as novas linguagens adotadas comecem a dialogar umas com as outras, e sejam criticadas em si, pela maneira falha de comunicar ou veicular as injustiças em questão. Talvez os personagens futuros dialoguem aqueles dos episódios anteriores, e o efeito das injustiças repetidas, muito parecidas entre si, desperte certo vertigem da sociedade brasileira enquanto misto de malandragem, impunidade e desigualdade crônica.

Entretanto, tudo isso permanece no domínio infrutífero das especulações. Os episódios apresentados se atêm à constatação do óbvio, sem investigar suas causas, diferentes manifestações, nem possibilidades de mudança. Lembra-nos de que injustiças existem; racismo existe; machismo existe. Certo, decide fazê-lo sob uma embalagem brilhosa, cômica, carnavalesca, farsesca. Reconhecemos inúmeros programas de televisão de gosto duvidoso ali, embora eles não pareçam particularmente visados pela crítica das criadoras.

Posto que De Menor basicamente critica os inúmeros formatos em que se pode veicular e discutir as falhas de nossa sociedade contemporânea, cabe questioná-lo, igualmente, enquanto veículo de comunicação para estas ideias. A quem se destina o pastiche voluntário: aos jovens? Adultos? Crianças? Pretende chegar ao público conservador, ou se contenta com os adultos progressistas? Acredita que a linguagem humorística lhe permitirá furar algumas bolhas que a encenação clássica não penetraria? Mistério. O projeto pode soar como uma iniciativa retórica, para a qual o simples gesto de abordar tal tema se tornaria mais importante do que a própria discussão oferecida a partir dos sons e imagens.