O primeiro elemento que impressiona nos documentários norte-americanos de grandes empresas diz respeito ao tamanho da produção. Little Richard: Eu Sou Tudo, uma iniciativa da CNN Films com a HBO Max, possui um orçamento considerável, um acesso excepcional a astros e personalidades para as entrevistas, além de uma capacidade de pesquisa impensável. Enquanto, no Brasil, os documentários costumam ser sinônimos de baixo (ou baixíssimo) orçamento, uma obra como esta equivale a um gigantesco blockbuster do cinema documental.

Isso significa que o longa-metragem dirigido por Lisa Cortes traz, como entrevistados, personalidades como Mick Jagger, Tom Jones, Billy Porter e John Waters. Cada um reforça a importância do artista na história do rock, além da influência em suas trajetórias pessoais. Em paralelo, conta-se com um acervo notável de imagens de arquivo, vídeos caseiros e entrevistas de todas as décadas, cada uma delas tratada e restaurada da melhor maneira possível, visando a exibição nos cinemas e na televisão. O som é bem cuidado, equilibrado, evitando desníveis entre os diferentes depoimentos.

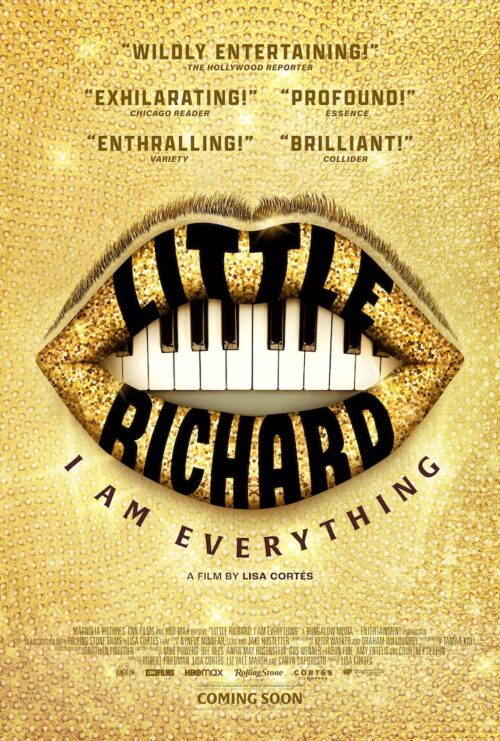

Além disso, a cineasta introduz elementos de fantasia kitsch, com destaque para os efeitos visuais de glitter e purpurina digitais, nas mais diversas cores, acompanhando as apresentações do cantor e interpretações de sua música por terceiros, ao piano. Para um artista extravagante e queer, busca-se uma estética à altura. É louvável que os criadores tenham pensado em utilizar estes toques em cores do arco-íris para unificar tantos materiais. Assim, despertam a impressão de que estes fragmentos correspondem ao ponto de vista exuberante do protagonista.

Little Richard é percebido como uma figura cujo interesse cultural vai além do trabalho musical. Ele representa o ressentimento, a coragem e a vergonha que habitam um mesmo indivíduo, negro e gay, nos Estados Unidos conservadores.

Embora a narrativa resgate a infância de Little Richard, e mencione com bastante discrição a sua morte, a estrutura passa longe das lembranças “do nascimento ao túmulo”, que percorrem a maioria das biografias jornalísticas de pouca criatividade. Aqui, procura-se uma costura fluida, menos ligada à sucessão de hits e de escândalos, ou às associações de causa e consequência. Felizmente, a diretora passa longe dos filmes-Wikipédia, que se limitam a listar conquistas, como forma de elogio.

No lugar da hagiografia, encontra-se a sugestão de que a vida profissional do músico não poderia ser compreendida longe de sua vida privada. As relações com homens, os casamentos com mulheres, as falas sobre o orgulho gay e os instantes em que renegou a homossexualidade, em prol de um discurso conservador e religioso, se alternam para justificar, inclusive, o gênero de músicas produzido em cada época. A aproximação com ex-esposas e amigos próximos nunca se traduz num gesto sensacionalista, ou de exploração, apenas um intuito respeitoso de contextualização.

Little Richard será enxergado enquanto figura controversa. Por um lado, iniciou sonoridades inéditas na música norte-americana, além de ter representado um símbolo para o movimento LGBTQIA+ do país. Por outro lado, teve seu estilo e suas canções mais famosas reproduzidas por outros artistas que conquistaram sucesso muito maior do que o seu, caso de Elvis Presley. Em seguida, traiu os gays (nas palavras de uma entrevistada) ao renegar suas histórias com homens e se adequar à pressão da Igreja.

No ponto de vista do filme, o interesse cultural do biografado vai além do trabalho musical. Ele representa o ressentimento, a coragem e a vergonha que habitam um mesmo indivíduo, negro e gay, que ora se dispunha a enfrentar o sistema durante os regimes de segregação racial, ora se rendia às exigências necessárias para se sentir amado e reconhecido pelos fãs. “Little Richard fez muito pela libertação dos indivíduos queer nos Estados Unidos, mas não fez tanto por si próprio”, menciona um especialista em história da música.

A este propósito, I Am Everything (no original) resgata uma tendência em desuso no documentário biográfico: a utilização de falas de especialistas, em acréscimo àquelas de pessoas próximas e admiradores. Aqui, inúmeros historiadores, musicólogos e até uma etnomusicóloga se esforçam em inserir as guinadas musicais e de comportamento de Little Richard na época específica em que ele se encontrava. Os acadêmicos negros fornecem dados fundamentais para a interpretação da autora, segundo a qual tamanha ousadia vinha a custos psicológicos e sociais extremos, que levavam o cantor a se reprimir com frequência.

As falas destes pesquisadores são coloquiais, acessíveis, fugindo à tendência didática de tantas obras equivalentes. Cortes possui o mérito de deixar estas pessoas confortáveis para a conversa diante das câmeras, sem vaidades, nem apresentando um discurso pronto. Eles trazem um conhecimento amadurecido, ao invés de uma coletânea de fatos e dados. Assim, aprofundam a reflexão acerca do apagamento de pessoas negras e queer na história cultural norte-americana. Little Richard se torna o sintoma de um movimento muito mais amplo do que sua vivência individual.

O documentário ainda surpreende pela capacidade a equilibrar as falas de terceiro com depoimentos do próprio artista, em entrevistas anteriores. Assim, o roteiro dispensa tanto a imagem construída unicamente a partir de impressões (subjetivas, é claro) dos outros, quanto a ideia de que a versão do indivíduo baste para compreendê-lo. Apenas na junção entre confissão em primeira pessoa e debate em terceira pessoa, o personagem será devidamente aprofundado. A autora escuta as confissões alheias, mas nunca se priva de expressar seu interesse próprio pelo personagem — o que jamais se confunde com admiração incondicional.

É verdade que o projeto possui alguns pontos questionáveis. A relação com drogas surge de maneira abrupta e veloz, quase envergonhada. Cortes certamente não queria explorar de maneira abusiva o tema, mas tampouco lhe confere a atenção necessária. Para um filme sobre música e músicos, a trilha sonora se mostra pouco inspirada, apostando nos pianos tristes e redundantes em momentos dramáticos. Rumo à conclusão, o filme penderá enfim à idealização, quando sugere que “Todos [os artistas atuais] são definidos por Little Richard”, oferecendo uma colagem aleatória de artistas atuais, sem justificar de que modo cada um deles deveria sua trajetória ao protagonista. Teria sido necessário um desenvolvimento muito maior para apoiar esta tese.

Mesmo assim, estes percalços não retiram o mérito de um documentário capaz de partir da biografia para uma discussão mais ampla a respeito da música, da negritude, das identidades queer nos Estados Unidos de ontem e de hoje. Little Richard se converte em ponto de partida, símbolo de uma época e de uma forma de pensamento, ao invés de um artista único a quem se atribui tantas qualidades. A estratégia madura deste projeto resulta no olhar distanciado e crítico a uma figura que se admira. Assim, ele pode reverberar para muito além da comunicação com fãs.