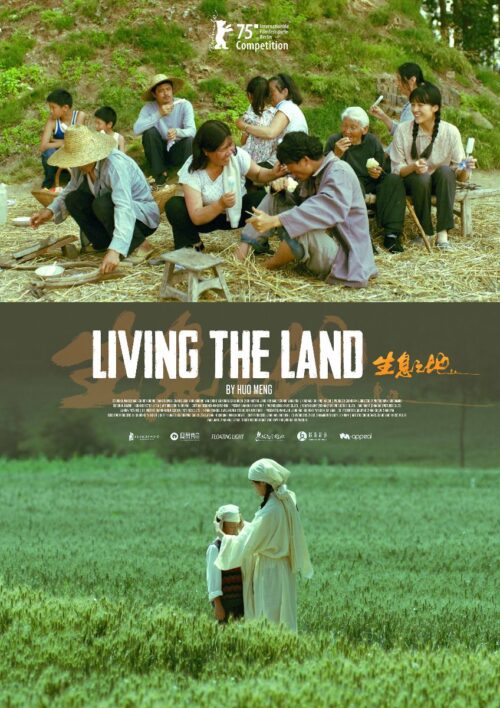

Imagine um filme onde cada imagem e enquadramento traga pelo menos dez pessoas reunidas. Living the Land não consiste apenas em um filme sobre uma comunidade de agricultores, mas é feito com eles, em plena imersão no dia a dia de uma centena de familiares, amigos e vizinhos. Não existe um único momento de intimidade, solidão ou ócio, muito pelo contrário: o roteiro se concentra na quantidade impensável de atividades que executam simultaneamente.

Assim, as cenas alternam entre a colheita do trigo, o preparo dos alimentos, as idas e voltas da escola, a confecção de tijolos. Há inúmeros funerais ao longo da história, assim como nascimentos e casamentos. Ninguém pode executar nenhuma tarefa em solitário: enquanto uma mulher prepara bolinhos de arroz, ela verifica as notas do filho na escola, presta atenção no bebê da vizinha, cuida da mãe idosa. Há pessoas entrando e saindo do enquadramento, travando um diálogo específico em cada canto da imagem, movendo-se da frente para trás, de cima para baixo.

É impressionante a capacidade do diretor Huo Meng em organizar o caos. A experiência seria extenuante ao espectador, caso a coletividade interminável não possuísse algum senso de estrutura para os olhos e os ouvidos. Ora, as sequências impressionam pela hierarquia de vozes e pela seleção do olhar no interior dos subgrupos retratados. Durante um funeral, com várias pessoas conversando em paralelo, o som encontra maneiras de destacar apenas a fala daquele que comanda a cerimônia.

Uma verdadeira pérola do cinema sociopolítico, posto que encontra a forma mais expressiva, esteticamente, de representar seus protagonistas.

Enquanto isso, o enquadramento e a luz sabem direcionar a atenção do espectador para as partes que mais interessam, antes de deslizarmos os olhos para o restante da imagem, no intuito de descobrirmos outras atividades ocorrendo. Assistir a este longa-metragem remete à sensação de contemplar inúmeros quadros renascentistas, concebidos precisamente para o passeio dos sentidos, a admiração de tantas ações em paralelo, visando construir um ideal de coletividade. Por isso, pode-se falar em um protagonismo coletivo do vilarejo — o número de pessoas citadas nos créditos finais é impressionante.

Ao final da jornada, teremos conhecido ao menos 25 pessoas, com seus nomes, objetivos e características próprias. Existe o garotinho agregado à comunidade, preocupado em não ser enterrado com o restante dos familiares por ter um sobrenome diferente. Existe o jovem adulto com deficiência cognitiva, rechaçado por todos. A bisavó de 91 anos possui senso de humor afiado e solta palavrões inesperados. Uma jovem garota, virgem aos 29 anos, sofre pressão para se casar e ter filhos. Outro trabalhador, único sobrevivente de um incêndio que dizimou a sua família, insiste em demonstrar o afeto pela mãe idosa. E assim por diante.

Cada tableaux vivant é acompanhado de uma coreografia tão precisa quanto discreta da câmera. Apesar da aparência documental das interações e vivências — o elenco desperta a impressão de real familiaridade com aquele espaço —, a construção elaborada da fotografia deixa claro que não havia nenhuma forma de aleatoriedade no balé de corpos, vozes e deslocamentos no interior do quadro. A câmera desliza lentamente à esquerda e à direita, ou efetua zoom-ins microscópicos rumo ao grupo, revelando novas atividades inesperadas nas bordas da ação.

Assim, cria-se uma sensação de onipotência e onipresença. O ponto de vista do espectador se encontra em todos os lugares ao mesmo tempo. Presenciamos ações que ninguém mais vê, em sua totalidade — tornamo-nos cúmplices e testemunhas de todos os gestos, dos mais simples (o comprador de alimentos, que rouba seus clientes na hora de pesar a safra) aos mais graves (o abuso sexual durante uma consulta ginecológica). Este acesso privilegiado poderia pender ao voyeurismo, caso a imagem não estivesse colada aos corpos, movendo-se junto deles. Estamos mais próximos de um habitante suplementar da vila do que de um paparazzi espiando à distância.

Em paralelo, são raríssimos os close-ups em meio a tantos planos de conjunto e planos gerais. As aproximações de um rosto ocorrem apenas no caso de sequências com câmeras móveis, que perambulam pelo espaço até se fixarem em algum rosto a poucos passos do dispositivo. Huo Meng oferece, deste modo, uma imersão profunda naquela vida, sem teses preconcebidas nem julgamentos morais. Volta-se às famílias mais pobres de toda a região, ainda que retrate a miséria com um aspecto cotidiano, dispensando a lamentação e os gritos de indignação.

Compreende-se, então, que a existência daquelas pessoas se paute por uma série impensável de rituais de vida e morte, de afeto e de retaliação. Eles cumprem os procedimentos esperados para uma mulher direita, para uma pessoa mais velha, para um cidadão correto, para um vizinho decente. Os desejos de cada um permanecem em segundo lugar face às imposições morais da comunidade — por isso, a vontade do garoto por um sorvete soa supérflua, enquanto o homem com deficiência resulta em um fardo para os familiares, que não sabem como ocupá-lo durante os dias de trabalho.

O discurso ainda desenha uma fina crítica social a certas medidas do governo (o controle do número de crianças, as comparações com a agricultura nos Estados Unidos) sem desprezar a pátria, nem se colocar na posição de vítima de um sistema cruel. O olhar é tão presente, imediato e urgente, que nunca recua o bastante para elaborar teses sociológicas ou políticas a respeito da China contemporânea. Estas pessoas não servem apenas enquanto exemplos de algum fenômeno que o diretor deseje mostrar (a pobreza, os abusos, etc.), mas singularidades específicas, respeitadas em seus distintos pontos de vista.

É evidente que o filme se posiciona ao lado destes indivíduos, com carinho e admiração, o que não implica em idealizar sua luta inglória para ganhar alguns centavos, nem em torná-los ícones de um modo de vida tradicional. Living the Land formula perguntas pertinentes para o espectador tirar as conclusões que julgar apropriadas a partir de um painel tão abrangente. Desta maneira, acredita na inteligência de seu interlocutor, e na capacidade de se projetar naquela rotina. Ao final, sobram imagens hipnóticas, num fluxo tão vertiginoso quanto elegante de pessoas que nunca se distinguem da terra em que trabalham. Uma verdadeira pérola do cinema sociopolítico, posto que encontra a forma mais expressiva, esteticamente, de representar seus protagonistas.