Olhos arregalados, sobrancelhas arqueadas, lábios tremendo. Falas aos prantos, aos gritos, em profunda angústia ou desespero. Corpos retorcidos, sofrendo, em êxtase ou cansaço extremo. Os personagens de O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho se encontram num clímax constante, da primeira à última cena. Não há espaço para descanso, respiro, contemplação, ambiguidade. Tudo precisa ser exteriorizado, proferido num megafone ao espectador. Não se fala; declama. Não se suplica; berra. O filme existe muitos graus acima de qualquer forma de naturalismo.

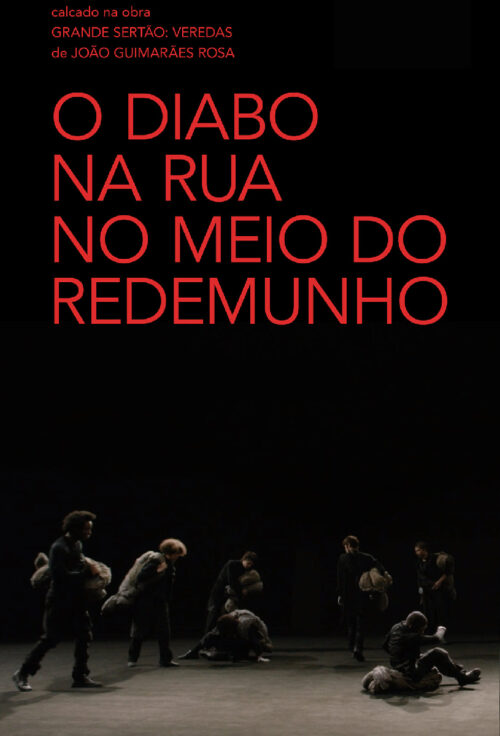

Por isso, é difícil mergulhar na proposta deste filme-maratona, uma releitura de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, pelo imperativo da catarse. A diretora Bia Lessa opera em duas chaves opostas, porém não excludentes: aumenta o tom das interpretações enquanto diminui, proporcionalmente, a caracterização dos espaços. No caso, isso significa que Riobaldo, Diadorim, Hermógenes e outras figuras essenciais à trama deambulam sobre um chão preto, diante de um fundo preto infinito, portando vestimentas pretas e discretas. Não há objetos fixos sobre a cena-palco.

A encenação literária-teatral-cinematográfica se encarrega de representar, no sentido mais estrito do termo, as batalhas entre jagunços, a travessia no mar, o descanso sob árvores frondosas. Neste aspecto, encontram-se os elementos mais interessantes do longa-metragem. Os atores, em sua expressividade exagerada, ilustram o movimento dos pássaros e dos peixes. Perseguem-se no lombo de cavalos imaginários, disparam tiros sem armas. O som ajuda na tarefa da crença: há barulhos realistas de água, tiro, vento, cavalgadas.

O longa-metragem se dedica menos à narrativa do livro do que à experiência estética decorrente do mesmo. O caos se converte em meio e finalidade.

Seria muito simples afirmar que o resultado consiste num “teatro filmado”, como se costuma dizer, em tom de deboche, a respeito de espetáculos transpostos à linguagem audiovisual. Lessa e o diretor de fotografia José Roberto Elieser exploram ao máximo as possibilidades da decupagem e dos movimentos de câmera, reservados ao cinema. A imagem gira, encara os personagens de muito perto, ou então em grande distância. Corre com eles, registra-os em planos fixos. Desfoca o fundo da imagem, alterna profundidades de campo.

Já a montagem fragmenta os olhares, numa dinâmica propícia ao impacto emocional. Apesar dos 130 minutos de duração, o ritmo se prova ágil até demais: na tentativa de condensar todas as ações do extenso romance, as passagens se aceleram e atropelam. Riobaldo conhece Diadorim, junta-se aos jagunços, apaixona-se pelo colega, mas também por Nhorinhá, aproxima-se de Joca Ramiro, e depois, de Zé Bebelo, combate Hermógenes, constata sua condição trágica. Há batalhas, guerras, novas batalhas. A quem desconhecer o romance, a sucessão de acontecimentos pode se tornar um tanto confusa.

No entanto, o longa-metragem se dedica menos à narrativa do livro do que à experiência estética decorrente do mesmo. A forma produz mais conteúdo do que a representação do universo sertanejo imaginado por Guimarães Rosa. Este é um filme de sensações, de tensões, emoções e sentimentos. O caos se converte em meio e finalidade; o turbilhão de nomes e acontecimentos resulta menos num equívoco do que num efeito voluntário. Lessa se diverte em dirigir a adaptação tal qual uma locomotiva desgovernada, em altíssima velocidade.

Para atenuar a desorientação, o dispositivo decide, na segunda metade da trama, inverter papéis a partir dos mesmos nomes do elenco. Riobaldo, encarnado originalmente por Caio Blat, ganha as feições de Luísa Arraes. Diadorim muda de corpo; Leonardo Miggiorin encarna novo personagem. Pouco tempo depois, o elenco retorna à configuração inicial. É comum escutar queixas de espectadores diante de obras-mosaico neste estilo. No entanto, o efeito labiríntico constitui, em última instância, o tema central e motivo de existência da obra.

“Liberdade é assim: movimentação”, afirma uma das falas, o que talvez sintetize a abordagem de maneira bastante eficaz. Sua liberdade febril desemboca na “festa da guerra” mencionada adiante, e concretizada no terço final. Se é possível fazer mais, por que não fazer o máximo possível, a partir do mínimo de recursos disponíveis aos atores? O pressuposto de O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho constitui praticamente um desafio pessoal, um exercício no qual a fricção entre cinema e teatro é elevada ao protagonismo. Devido à linguagem por vezes árida do escritor, os letreiros em português se fazem necessários. Criam-se obstáculos para si mesmo, em nome do prazer de fornecer as soluções.

Por isso, fica a impressão de que o filme constitui, ao mesmo tempo, uma homenagem a Grande Sertão: Veredas, mas também uma narrativa construída apesar do livro, em detrimento dele. Enquanto a maioria das adaptações se mostra comportada e servil até demais, esta elege a rebeldia enquanto motor artístico. Em se tratando de um romance tão livre e experimental, talvez a linguagem se justifique: para livro ousado, que venha um filme ousado.

Por fim, falta ao longa-metragem uma reflexão contemporânea a respeito das configurações raciais e de gênero. O texto de Guimarães Rosa já foi estudado por acadêmicos atuais, que apontam um viés racista no tratamento dos jagunços. Aqui, a troca de homens por mulheres, o aspecto transexual (ou travesti) de Diarodim e a escolha de um ator negro para a representação do estupro mereceria uma reflexão mais cuidadosa por parte dos criadores. Os atores negros permanecem em funções coadjuvantes, com pouca possibilidade de ascender ao controle do ponto de vista.

Este aspecto não invalida a abordagem, porém comprova a prioridade dada à forma em detrimento da discussão acerca de violência e gêneros. A sociedade e sua percepção política se transformaram bastante desde 1956, quando o romance foi publicado, até o Brasil do século XXI. Convém, em adaptações de gerações passadas, iluminar a representação de ontem com os olhos de hoje.