A cena inicial causa uma impressão fortíssima, mas não necessariamente positiva. O filme se inicia durante uma briga acalorada, quando Julia (Julie Ledru) foge de um edifício. Ela grita, corre, bate, apanha. Dois rapazes gritam ainda mais alto; empurram e sacodem. A câmera chacoalha à direita e à esquerda, seguindo a moça pelas portas, e escadaria abaixo. Ainda não se sabe quem são estes personagens, porque se agridem desta maneira, nem o que desejam. As imagens se agitam ao limite da incompreensão, da abstração.

Rodeo corre o risco, durante a abertura, de se apaixonar pela dinâmica do caos. Vários diretores iniciantes encantam-se com a possibilidade de imprimir dinamismo através da câmera móvel no ombro, além da da impressão de tempo real ao seguir seus protagonistas. Assim, fazem do imperativo do movimento uma finalidade em si própria, como se a possibilidade de apreender o real fosse mais importante do que os personagens e suas histórias. A vontade de ser cru, urgente e barulhento já relegou cineastas de potencial ao posto de simples provocadores.

Felizmente, a imagem se acalma, e o roteiro permite ao espectador descobrir o contexto socioeconômico. Estamos nas periferias francesas, num setor muito específico da marginalidade: os grupos de motoqueiros que, além de fazerem manobras arriscadas pelas estradas, também coletam carcaças de motos, reformam e vendem — além de outras atividades menos legalizadas. O comércio é comandado de dentro da prisão, neste universo desprovido de leis, de policiais, de investigações. Trata-se de um cenário crônico: todos os dias, a gangue vai às ruas, pilota, rouba. No dia seguinte, faz o mesmo. Caso ganhem dinheiro de fato com as transações, nenhuma transformação em suas rotinas permite percebê-lo.

Rodeo cresce cena após cena, como se guardasse suas cartas na manga, esperando para utilizá-las em momentos oportunos.

A intromissão de Julia ocorre de maneira fascinante. A jovem se incrusta no grupo, contra a vontade dos rapazes. É rejeitada, maltratada, porém continua frequentando os encontros. Ela acredita em seu potencial com motores e na habilidade para o roubo. Há um misto de coragem e tristeza, de autoconfiança e falta de amor-próprio nas atitudes da garota. Ela retorna à garagem porque decide permanecer, custe o que custar, mas também porque não teria mais aonde ir. A noção de uma família de conveniência, formada por laços frágeis e não-consanguíneos, domina esta fraternidade.

A diretora Lola Quivoron estabelece uma bela crônica das relações de gênero no interior de um universo masculino. Aqui, as mulheres valem como fetiche (as moças de vestidos justos e curtos, super maquiadas, a tiracolo dos namorados) ou como mães dos filhos (caso de Ophélie, que cuida do garoto pequeno enquanto o marido permanece na prisão). Não há lugar para uma figura andrógina, bruta e selvagem como Julia, autobatizada “a desconhecida”, razão pela qual será agredida com frequência pelos demais. Mas como ela “se passa por garota”, travestindo-se de menina rica e padronizada, pode contribuir às trapaças da gangue. Ela serve ao paternalismo reinante graças à capacidade, incômoda ao olhar conservador, de transitar entre as percepções de potência masculina e sedução feminina.

Alguns motivos permitem que esta configuração funcione de maneira orgânica, sem se transformar num estudo de caso, nem numa amostragem didática das classes desfavorecidas. Em primeiro lugar, a cineasta trabalha apenas com não-atores, ou seja, jovens familiares com o meio do motocross, e escolhidos especificamente para o projeto. Eles se comunicam através de gírias, em tom agressivo e malicioso. Em comum, possuem a naturalidade de quem se expressa desta maneira, de fato, no dia a dia — algo muito diferente de se escolher atores famosos para interpretarem os malandros da gangue, ou líderes do morro, no caso de tantas produções brasileiras situadas em favelas. Esta linguagem está enraizada no elenco, que interage com uma propriedade notável.

Além disso, Quivoron controla de maneira exemplar o ponto de vista e as interações. Ela jamais abandona o olhar de Julia, apesar de ter uma dúzia de fortes personagens ao redor. Enxergamos o mundo pelo prisma voraz e inconsequente desta garota, para quem o roubo de um caminhão se traduz numa forma avançada de arte. Mesmo em silêncio, no fundo do quadro durante a negociação dos colegas, ela domina o holofote. Isso não significa que os demais serão condicionados à sua presença, nem reduzidos em complexidade: efetua-se um trabalho excelente de construção dos principais membros do grupo em desejo e objetivos. Não há mocinhos e bandidos, nem perversos e vítimas. Os laços se aprofundam com alternâncias constantes de poder.

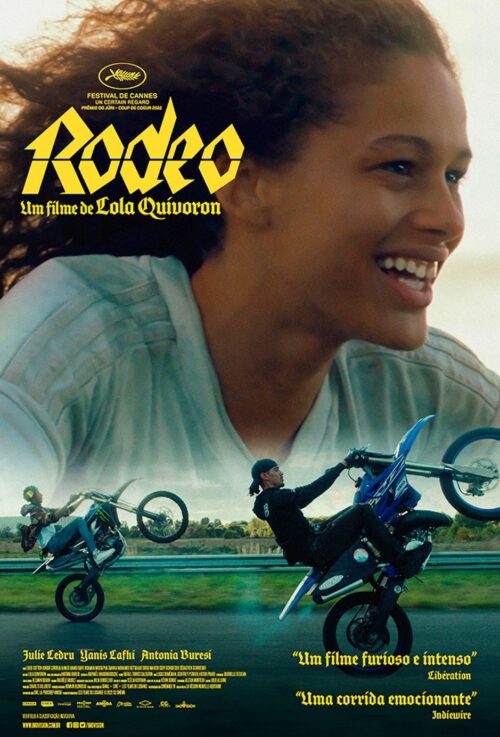

Passada a barulheira inicial, a câmera descobre uma maneira empolgante de filmar os contorcionismos e coreografias das motocicletas sobre a estrada. A empolgação do “fazer real” (ou seja, perceber que as práticas arriscadas estão acontecendo de fato em frente às câmeras, sem efeitos visuais nem truques) se combina com um olhar contemplativo, esperando que o espetáculo se desenvolva sem intervenção excessiva. Em consequência, a imagem se encontra próxima o suficiente para se perceber os detalhes da ação, embora longe o bastante para enxergar o quadro inteiro e situar estes jovens num espaço mais amplo. A imersão se equilibra com o distanciamento crítico.

Rodeo cresce cena após cena, como se guardasse suas cartas na manga, esperando para utilizá-las em momentos oportunos. A escapada de duas mulheres durante uma tarde, para visitar um galpão abandonado do outro lado da cidade, transmite uma beleza improvável da precariedade e da liberdade, vista apenas por aqueles à margem. Ainda apresenta um dos fragmentos de afeto mais genuínos do longa-metragem. Os pesadelos da garota com Abra, o motociclista falecido durante uma corrida, sustentam um misto de assombração e erotismo, jamais concretizado na rotina da heroína — esta nunca será uma história de amor.

Em especial, o fogo desempenha um papel importante. Este elemento se desenvolve de maneira sutil na narrativa, tanto pela queima do combustível quanto por uma fogueira, quando a família de motociclistas canta e dança, num frenesi catártico. Julia, apelidada pejorativamente de bruxa pelos rapazes, move-se de maneira ainda mais frenética e libertária. Surge algo muito ameaçador, aos olhos dos pequenos ladrões, na presença imponente desta mulher de cabelos soltos, fala incontrolável e impermeável aos flertes e agressões. Como toda bruxa, ela precisará ser queimada na fogueira, ainda que de maneira simbólica, no decorrer da jornada.

O drama se encerra numa sequência fortíssima, oposta à cena inicial. Contra a agitação e os gritos que nos introduziram aos motoqueiros, restará o silêncio diante da barbárie, e a descoberta de um ícone escondido, capaz de proporcionar a emancipação feminina. A imagem se acalma, observa à distância, em plano fixo. A direção de fotografia sabe quando sair de cena, e de que maneira provocar a reflexão, ao invés de apelar aos sentidos. Ao final, terá desenhado uma intricada rede de afetos e violências, de liberdades e ilegalidades, sem romantizar nem vitimizar as figuras em cena. A cineasta oferece uma obra forte, ousada, que aumenta a curiosidade para seus próximos filmes.