A julgar pelo documentário, nenhum morador da infame Rua Aurora foi a São Paulo no intuito preciso de habitá-la. Trata-se de migrantes de outros estados, além de imigrantes africanos que, por força das circunstâncias, acabaram parando nesta porção do centro da cidade, um tanto abandonada pelas políticas públicas. São indivíduos de baixa renda, muitos deles negros, nordestinos, LGBTQIA+. Diversos têm passagem pela polícia, e enfrentam dificuldade de se reinserirem no mercado profissional.

Durante a pandemia de Covid, o diretor Camilo Cavalcante visitou os casebres locais para conversar com os habitantes e conhecer suas histórias. Ele oferece, assim, um rico panorama da marginalidade paulistana, descrita com bastante afeto e atenção. É notável a vontade destas pessoas em contar suas trajetórias, seus pontos de vista, seus desejos. Trata-se de pessoas invisibilizadas, em quem o cinema majoritário dificilmente prestaria atenção. Neste sentido, a obra transmite um olhar de empatia, valorizando aquelas vivências sem piedade, nem julgamentos morais. Mantém um tratamento horizontalizado, de igual para igual.

O filme nunca esconde suas limitações de produção. Mesmo assim, sobressaem os afetos e a escuta às pessoas do centro de São Paulo.

Até por isso, o roteiro segue uma cartilha simplíssima. Cada entrevistado ganha um único segmento, no qual diz tudo o que a edição lhe permite, e sua participação no filme se dá por encerrada. A narrativa se organiza por afinidades (os dois imigrantes negros juntos; os dois trabalhadores do audiovisual juntos) e, como forma de respiro entre as falas, a câmera passeia pelas ruas, testemunhando brigas, admirando os passantes e os comércios, até voltar para a fala seguinte. Não se trata de uma articulação particularmente inventiva, nem propensa a provocações ou ambiguidades. Atravessa-se a sessão como quem folheia um álbum de retratos, no qual cada foto rememora seu percurso.

Neste sentido, o dispositivo encontra algumas limitações. A maioria das conversas é estruturada com uma única fala, num único ângulo, o que restringe as possibilidades para a montagem. O montador Fernando Coster não tem muitas opções para criar dinamismo, precisando recorrer a “cortes internos” (de um ângulo para o mesmo ângulo), quando a gesticulação dos personagens chama atenção excessiva aos próprios cortes. É evidente que a obra careceria de mais materiais, que permitissem à costura das falas estabelecer diferentes pontos de vista.

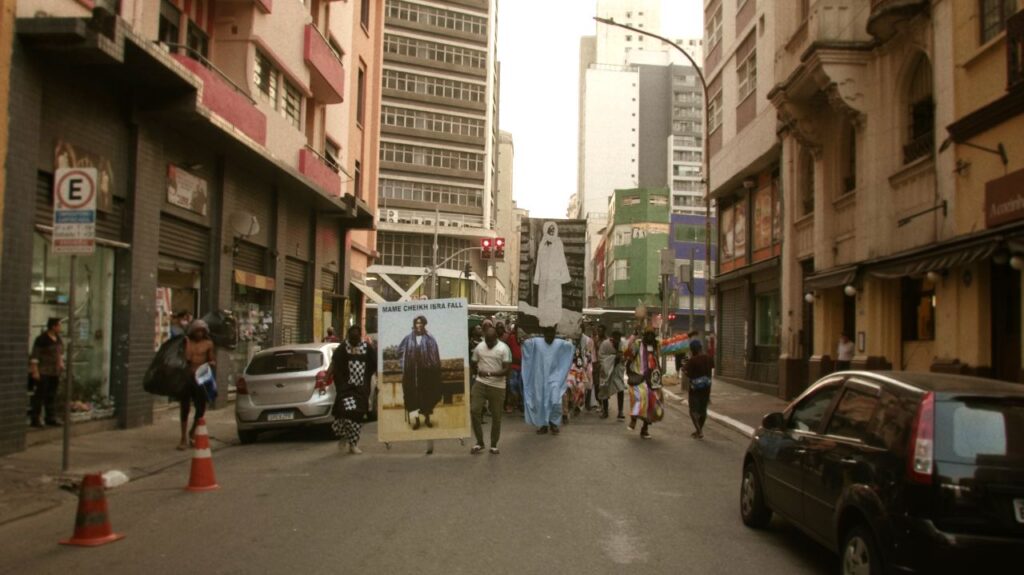

Outra escolha se mostra ainda mais questionável: a representação de pessoas negras e africanas. Elas são priorizadas no cartaz oficial, além de diversas fotos de divulgação, ainda que possuam um papel discreto no filme — para dizer o mínimo. A primeira metade da narrativa acumula incômodas falas xenofóbicas e racistas por parte dos entrevistados. É claro que o filme não por se responsabilizar pelas opiniões alheias, entretanto, a montagem poderia atenuar o teor reacionário das falas ao colocar personagens africanos logo depois, em forma de contraponto, ou articulando-as com testemunhos mais acolhedores em seguida. Ora, a edição permite que os preconceitos triunfem sem contestação, durante parte considerável do longa-metragem.

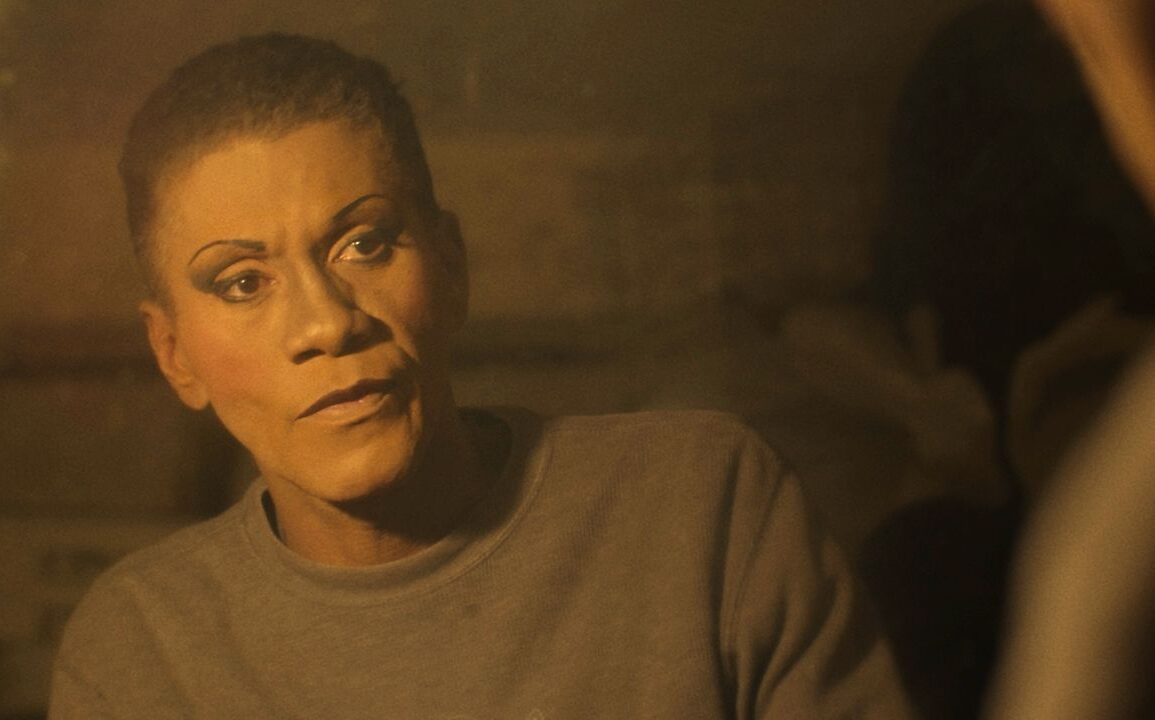

Apenas na segunda metade os imigrantes serão escutados. Mesmo assim, temos apenas um rapaz africano e um homem jamaicano, cujas vozes são importantes, mas claramente insuficientes para equilibrar o discurso. O foco nas brigas de homens negros pelas esquinas parece corroborar esta visão do outro enquanto um ser misterioso, possivelmente perigoso. O documentário não humaniza a contento estes indivíduos, da mesma maneira que o faz com imigrantes de diferentes estados. Esta seria uma das principais limitações no ponto de vista da obra, que ainda opta por questionáveis formas de enquadrar e observar seus personagens (a trabalhadora do sexo, narrando tristes episódios de sua vida enquanto a câmera a posiciona ao lado da tela com filmes pornográficos).

Ainda caberia destacar algumas dificuldades básicas de produção: o som desigual entre testemunhos (muda-se gravemente de volume e qualidade de captação entre os dois imigrantes, por exemplo); a câmera indecisa em ângulos e foco durante a conversa com o alfaiate idoso; a hesitação entre ficcionalizar a fala da ex-atriz da Boca do Lixo, aproximando-a de um filme de terror no prédio abandonado, ou deixá-la discursas com a mesma placidez dos demais. Algumas indefinições conceituais prejudicam o resultado: quando se trabalha num molde tão clássico quanto este, as deficiências de som e imagem despertam ainda mais atenção para si próprias.

Na cena final, Rua Aurora: Refúgio de Todos os Mundos adota sua primeira escolha poética, projetando sobre os edifícios cenas de pornochanchadas filmadas na região. Finalmente, um sopro de ludicidade permite enxergar estes espaços revestidos de desejos e pulsões. Injeta-se vida num local tido como desértico, através do sexo e da ressignificação via cinema. Bela metáfora, que infelizmente surge tarde demais no processo, e não permite reavaliar os materiais anteriores à luz desta metáfora.

Ora, o longa-metragem nunca esconde suas limitações de produção. Sustenta a aparência de um filme realizado como foi possível, diante das restrições sanitárias e orçamentárias. Os criadores aparentam possuir total ciência dos entraves encontrados pelo caminho, e que transparecem no resultado. Mesmo assim, sobressaem os afetos e a escuta a pessoas que, no imaginário popular, não se supõe terem muito a dizer. Um músico que se apresenta pelas ruas do centro sublinha a existência de pequenas magias e trocas entre os excluídos. Cavalcante consegue captar diversos momentos desta magia. São estes os instantes que justificam e legitimam sua abordagem.