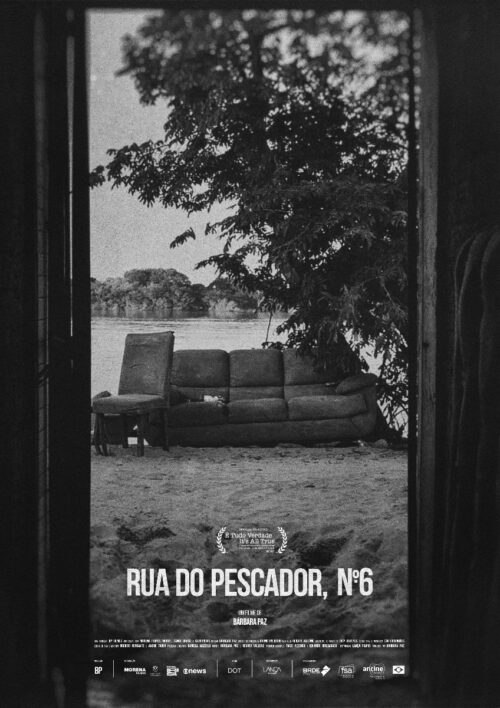

Leva algum tempo até o espectador descobrir o primeiro rosto, e escutar as primeiras vozes de Rua do Pescador, nº 6. Antes de se dedicar aos moradores de Ilha da Pintada, no Rio Grande do Sul, a diretora Bárbara Paz deseja se focar na violência de que a natureza é capaz. Por isso, contempla o fogaréu tomando as florestas secas; as fortes ondas ultrapassando barragens, e as inundações que se tornam o tema central do documentário. Há um caráter operístico nesta sequência, que insiste em nos lembrar que as paisagens e suas derivas são os verdadeiros protagonistas da obra.

Pela ausência momentânea de falas, articulada com a opção pelo preto e branco e por alguns acordes simples de trilha sonora, o documentário resgata uma curiosa lembrança do cinema mudo. Eram tempos de bastante barulho — ao contrário do que se pensava —, ainda que sem falas ou ruídos sincrônicos. A ideia de que as imagens precisam bastar por si próprias e estabelecer uma narrativa sem a ajuda de explicações, nem facilitadores de qualquer tipo, também afasta o projeto da pedagogia habitual à maioria dos documentários.

Outro elemento permite estabelecer um contato com o estilo do cinema mudo: a variação de cores a partir do preto e branco. Explica-se: diversos filmes de cem anos atrás tinham a película tingida de vermelho, verde, amarelo ou azul, para trazer certa variação estética às tramas. No longa-metragem de 2025, a direção de fotografia trabalha, oficialmente, com o preto e branco. No entanto, a urgência da filmagem in loco, ao vivo, sobre escombros e lamas das inundações, faz com que o diretor de fotografia Bruno Polidoro procure constantemente seu foco, mude o ângulo, altere lentes e filtros durante a própria filmagem.

Bárbara Paz evita as lágrimas e o furor, permanecendo na fase inicial de acolhimento. Ao invés de chegar à ilha repleta de lições a transmitir, ela procura, em primeiro lugar, apreender e compreender.

Isso implica em algumas imagens pretas e brancas, propriamente ditas, enquanto outras serão mais azuladas e algumas se aproximam do sépia (conferindo um tom lamacento ao conjunto) até, à noite, adquirirem uma aparência rosada. O experiente Polidoro poderia ter nivelado todos os tons, caso assim o desejasse, no trabalho de correção de cor. Optou-se por esta sinfonia discretamente colorida, quando a variação de tons imprime, de certo modo, uma mudança de teor entre a melancolia e a resiliência, entre a constatação do problema e sua superação.

Apesar de as luzes e cores chamarem bastante atenção a si próprias, nada salta tanto aos olhos quanto o magnífico trabalho de montagem. Os créditos finais apresentam uma complexa lista de colaboradores nesta função: Renato Vallone assina a montagem, porém Germano de Oliveira, Fabian Remy e Cao Guimarãeas são igualmente creditados em diferentes fases do projeto. A equipe constrói um ritmo impecável, dinâmico, capaz de articular duas imagens que não conviveriam evidentemente uma com a outra, nem servem a explicar qualquer tese da direção. Evitam a linearidade, a cronologia, o didatismo e o miserabilismo. Assim, mergulham no ensaio poético, no qual os materiais são costurados por afinidade de tom, ao invés de uma semântica particular.

Talvez o momento mais aflitivo provenha da tentativa de refúgio de um cão, nadando freneticamente em busca de um teto onde possa se abrigar. A cena se estende conforme o animal bate as patas de um lado para o outro, acompanhado por um cachorro menor, que late freneticamente (embora o som retire os latidos), como se guiasse o colega. Estamos prestes a testemunhar o afogamento de um animal ao vivo? Felizmente, os protagonistas deste segmento terminam suas jornadas sãos e salvos. O mesmo vale para o cavalo resgatado, para os cães e gatos sobre os telhados, e seus tutores, jovens ou idosos, homens ou mulheres.

Bárbara Paz menciona diversas mortes, porém dispensa o desejo sensacionalista de filmá-las para efeito de denúncia. Ainda agradece ao governo do Estado do Rio Grande do Sul nos letreiros finais, num gesto que talvez incomode alguns gaúchos. Afinal, estamos falando de uma catástrofe parcialmente aprofundada pela gestão de cidades e Estado, que decidiram avançar em áreas ambientais protegidas. Falas em off (da ministra Marina Silva?) nos lembram de abusos bastante humanos, embora certos moradores prefiram creditar a catástrofe a um Deus punitivo.

Os segmentos conectados à religião são igualmente excelentes. Na hora de adentrar as interpretações pessoais para o dilúvio, a montagem recorre à imagem de um portão entreaberto, cuja fresta de luz forma a imagem de um crucifixo no chão. Rua do Pescador, nº 6 está repleto destas poesias simples, eficazes e discretas, num trabalho conjunto de fotografia, montagem e som. Este último dissocia ao máximo o som direto das captações, estabelecendo uma hierarquia de atenção (ouviremos apenas aquilo que interessa aos criadores naquele exato momento). Minimiza, em paralelo, os gritos de dor e sofrimento (ou latidos e miados), para proporcionar uma contemplação distanciada, avessa à chantagem emocional.

Mas a grande maestra desta orquestra afinada será Paz, em total domínio da linguagem ensaística. Tem sido um prazer descobrir os múltiplos talentos da cineasta, capaz de transitar entre estilos e gêneros totalmente distintos de cinema, com igual desenvoltura a cada tentativa. Aqui, ela aposta na força de suas imagens e sons (e sobretudo, na articulação entre eles), deixando que o espectador observe, por si mesmo, a água invadindo as casas, a destruição quando o nível baixa e começa-se a retirar a lama.

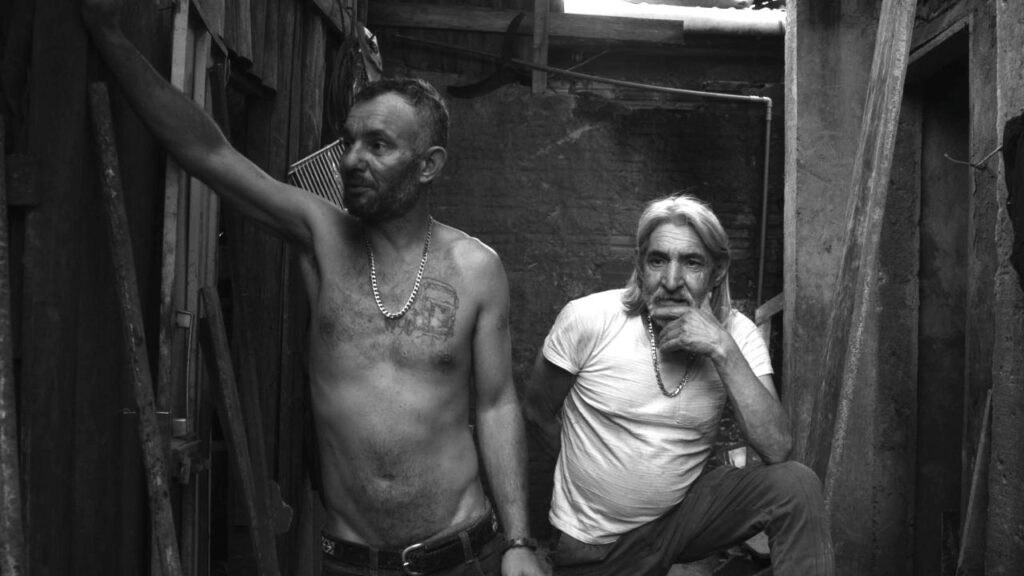

Existe notável pragmatismo neste olhar que corre para a crise enquanto ela acontece e, mesmo ali, no olho do furacão, recusa-se a somente constatar o óbvio (“uma catástrofe aconteceu, e as pessoas sofrem”). Ela prefere colocar a câmera dentro das casas, ou na parte de trás de um carro, percorrendo o bairro para contemplar, absorta, o estado das coisas. Depois, escuta com atenção qualquer discurso que os moradores tenham a oferecer. A cineasta apresenta ao espectador as divergências de interpretação quanto ao ocorrido, assim como os sentimentos distintos por parte das vítimas. Evita as lágrimas e o furor, permanecendo na fase inicial de acolhimento. Ao invés de chegar à ilha repleta de lições a transmitir, a diretora procura, em primeiro lugar, apreender e compreender. Residem aí uma humildade e um humanismo fundamentais.