Era uma vez uma mulher casada com três irmãos. Seguindo os costumes dos habitantes das montanhas do Nepal, Pema (Thinley Lhamo) se torna a esposa de todos os homens de uma família, no caso, o comerciante Tashi (Tenzin Dalha), o monge Karma (Sonam Topden) e o pequeno Dawa (Karma Wangyal Gurung), uma criança em idade escolar. As duas famílias compreendem que a função da esposa seria torná-los felizes, cozinhando, cuidando da casa e providenciando filhos.

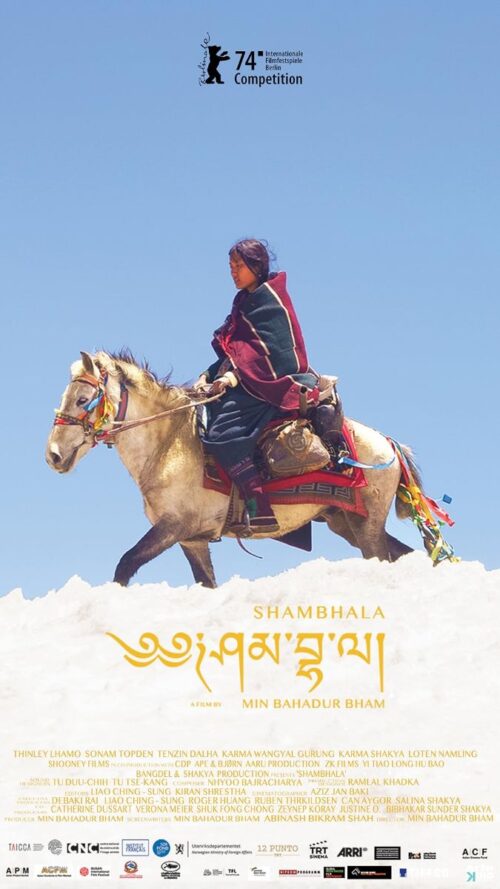

No entanto, os esposos encontram-se mais preocupados com outras questões: as brincadeiras para Dawa, a vida monástica para Karma, e o comércio em vilarejos muito distantes para Tashi. A heroína é deixada sozinha, algo que confunde os vizinhos quando ela aparece grávida. Teria sido uma traição? Seria filho de Tashi, da última vez que permaneceu em casa? Shambhala estuda a maneira como esta mulher se sente sozinha, tanto de maneira figurativa quanto, em seguida, literal. Buscando provar sua fidelidade, ela literalmente parte numa jornada através do Nepal, no intuito de reencontrar o marido que a abandonou. Percebe, então, a amplitude desta rejeição social.

O longa-metragem impressiona em diversos aspectos. Primeiro, pelo respeito evidente à personagem feminina. O diretor Min Bahadur Bham, que assina o roteiro em parceria com Abinash Bikram Shah, nunca entra nos méritos de determinar o pai da criança. Prema, de fato, encontra-se com o professor de Dawa uma noite para discutir as dificuldades do menino na escola. Um salto temporal revela o educador dormindo à frente da casa da heroína, no frio. A lacuna visa supor que ambos possam ter ficado juntos, ou não. Pouco importa. A mulher tampouco declara o pai do bebê. Ela ama o fruto de seu ventre, e deseja mantê-lo.

O filme demonstra uma relação próxima com o local e os costumes, possível somente a um artista que realmente conheça aquela cultura.

Segundo, teria sido fácil transformá-la numa vítima ou mártir da sociedade, atribuindo características piedosas, ou de pureza incontestável. O projeto foge à armadilha da exemplaridade por meio de uma abordagem orgânica, simples. Prema jamais lamenta o próprio destino, nem chora os inúmeros percalços pelo caminho (as únicas lágrimas serão versadas por um motivo totalmente diferente). Através da atuação muito sutil da atriz principal, que jamais exagera em gestos ou olhares, a protagonista se converte numa figura em movimento, atravessando gigantescas planícies, em fase avançada de gravidez, com o despojamento de quem vivencia uma rotina doméstica.

Além disso, a natureza suntuosa do local permitiria uma exploração turística do Nepal, país representado pela primeira vez na competição de Berlim, e de pequena tradição cinematográfica. Ora, o cineasta foge à tentação contemporânea dos drones, do por do sol e outros embelezamentos. Sua câmera fica rigidamente presa ao solo, ao lado da heroína, enxergando a natureza somente por uma perspectiva que ela também poderia enxergar. Os dias serão majoritariamente nublados, evitando floreios da direção de fotografia (flares e recursos semelhantes).

A este propósito, a fotografia de Aziz Zhambakiyiv adota interessantes princípios de movimento constante. A imagem sempre está deslizando em torno dos personagens, com parcimônia, viajando junto à protagonista. Em consequência, as cenas são ao mesmo tempo silenciosas (há pouquíssima trilha sonora ou ruídos locais) e dinâmicas, apontando para a infinidade ao redor de Prema. Ela percorre um caminho próprio, ignorado pelo espectador, que nunca sabe ao certo quantos dias ela deve percorrer, em qual direção, e como encontrará de fato o marido fugidio. A viagem se torna um objetivo em si, para além da eventual chegada ao destino.

Por isso, importa aos criadores desenvolver símbolos que adquiram valor durante o deslocamento. Um suéter laranja, tricotado pacientemente pela viajante, desperta dúvidas: será para o bebê? Para Tashi, como prova de amor? Para o fiel Karma, que a acompanha inicialmente? O roteiro encontra a única saída possível à peça de vestuário. Lenços em torno do pescoço, cabelos cortados e pedras esculpidas também adotam um papel fundamental. A este propósito, uma das mais belas cenas consiste na descoberta de pedras que transmitem, sozinhas, alguns acontecimentos importantes.

Shambhala também constitui um símbolo importante do budismo, religião que atravessa a narrativa e constitui um dos focos de Min Bahadur Bham. Este reino sagrado de paz espiritual serve de real horizonte à mulher que parte, a princípio, em busca de prestar contas à sociedade. No entanto, acaba forjando perspectivas para si própria, mediante isolamento e meditação forçada. A solução encontrada para Prema representa uma forma de respeito à mulher, numa leitura que as sociedades ocidentais contemporâneas definiriam como feminista, empoderadora e afins. Para a filme, esta seria uma questão de equilíbrio íntimo e pessoal.

O resultado surpreende pela maturidade de um cineasta com poucos trabalhos no currículo. Mesmo assim, prova-se capaz de uma obra profundamente coesa em termos de ritmo e discurso. Ao contrário de longas-metragens na Berlinale marcados pelo orientalismo de exportação, para estrangeiros verem e admirarem (caso de Black Tea, em especial), demonstra uma relação próxima com o local e os costumes, possível somente a um artista que realmente conheça aquela cultura. Os atores se mostram igualmente confortáveis com os ícones e as ações deste texto, em chave que remete ao melhor do trabalho com “atores naturais”, pertencentes à região.

A visão popular a respeito da religião e da alteridade (sobretudo relacionada a lugares pouco retratados, de costumes atípicos para nosso lado do globo) costuma evocar certo fetiche, ou exotismo, felizmente descartados na obra nepalesa. Por encarar este modo de vida enquanto equivalente ao nosso, Min Bahadur Bham pode filmá-lo com tamanha destreza, precisão e naturalidade. É reconfortante encontrar uma obra não-proselitista a respeito de religiões, e serena em sua defesa da autonomia feminina — uma espécie de força tranquila.