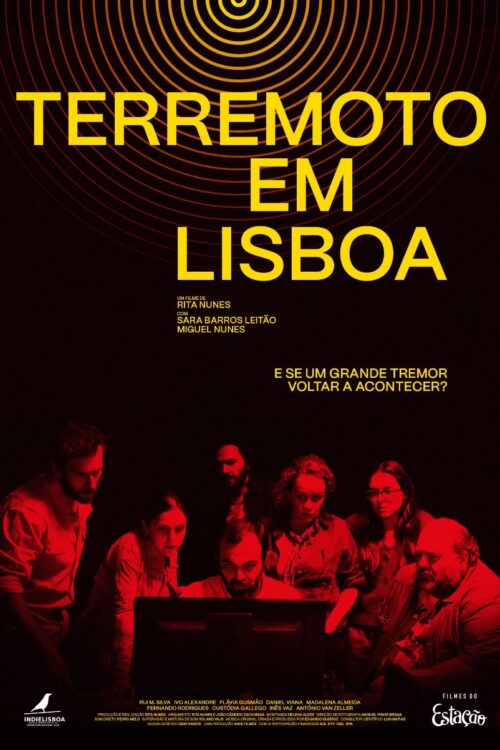

“Toda ficção científica começa com um cientista sendo ignorado”. Este lugar-comum, repetido com frequência durante a pandemia de Covid-19, ajuda a pensar na estrutura convencional de Terremoto em Lisboa. O filme português se inicia com um grupo de pesquisadores, especializados em abalos sísmicos. Durante uma aula a respeito do gigantesco tremor que atingiu o país em 1755, a cientista Marta (Sara Barros Leitão) discute a possibilidade de o evento se reproduzir na contemporaneidade. Poucos dias depois, convenientemente, os sensores apontam para a chegada de um terremoto de grandes proporções em Lisboa, num intervalo de até 30 horas. Está anunciada a hecatombe.

É curioso que o título brasileiro transforme por completo o original, na mesma língua. O Melhor dos Mundos provém de uma citação de Leibniz, explicada no início: “O mundo real é o melhor de todos os mundos possíveis”. Em outras palavras, um apelo contra a idealização e o escapismo. Adiante, quando os personagens debatem acerta de alertar a população ou preservarem a descoberta para si (caso se trate de um alarme falso), outra fala ecoa o título: “Não dá para ter o melhor dos mundos. É preciso agir!”. Uma defesa, portanto, da necessidade de nos confrontar às inconveniências da vida em sociedade.

Como anunciado acima, o principal conflito diz respeito à responsabilidade ética dos protagonistas. Deveriam alarmar os habitantes da capital portuguesa, correndo o risco de um pânico generalizado, sem a certeza de que os dados se confirmarão? Serão culpados, caso o tremor abale a cidade e não tenham prevenido as autoridades com antecedência? De imediato, somos avisados acerca da falha em um sistema de prevenção aos acidentes naturais, de modo a aumentar a dúvida do espectador quanto à fiabilidade dos dados obtidos pela equipe. Trata-se de mais uma conveniência narrativa em um roteiro repleto de facilidades semelhantes.

Este é o principal problema de Terremoto em Lisboa: ele nem adere por completo às regras do cinema-catástrofe, nem rompe efetivamente com os clichês deste formato.

A diretora Rita Nunes e o co-roteirista João Cândido Zacharias concebem outra “ajuda” narrativa: Marta namora um colega de trabalho (Miguel Nunes), dotado de opiniões distintas das suas. Ela defende a prevenção irrestrita à possível tragédia; ele prefere esperar, e evitar um eventual alerta injustificado. Os dois atravessam uma crise neste módico relacionamento, posto que o rapaz insiste em firmar os laços e se mudar para a casa dela, ao passo que a mulher, focada no trabalho, prefere manter uma relação informal. O longa-metragem alude à possibilidade de que o terremoto simbolize o colapso desta história amorosa. Felizmente, freia-se antes de investir de fato na metáfora histriônica.

Num primeiro momento, a obra aparenta brincar com os códigos do gênero, porém, evitando reproduzi-los. Este filme pequeno, de baixo orçamento, encontra-se à distância do visual impactante do cinema-catástrofe de Hollywood. O diretor de fotografia Manuel Pinho Braga trabalha com imagens simples, em tom bege, de pouco contraste ou relevo luminoso. Ele opta por uma paisagem “lavada”, pouco expressiva, tanto dentro do laboratório quanto no apartamento e nas salas de reunião. Concebe uma Lisboa esbranquiçada, pouco atraente aos olhos e aos sentidos. Em consequência, evita a espetacularização do caos através da rotina comum de gente nada heroica.

Entretanto, conforme os membros do instituto se angustiam e as previsões chegam à mídia, Terremoto em Lisboa faz o possível para se aproximar das situações e cenas esperadas desta forma de cinema. Entram em cenas as (pequenas) multidões correndo nas ruas, o (modesto) caos no tráfego local, os (raros) apelos telefônicos para familiares se protegerem. Namorado e namorada divergem neste aspecto também: deveriam fugir da cidade, ou ficar e presenciar um acontecimento fundamental à sua área de estudo? O quiproquó amoroso poderia ser muito mais relevante (despertando tensão, promovendo a identificação com o casal) caso a criadora dedicasse o mínimo de esforços, em termos de roteiro e linguagem, na verossimilhança dos afetos entre Marta e Miguel.

Os demais laços soam igualmente tímidos, inconsequentes. Menciona-se o problema com a irmã da protagonista, que volta a viver com a mãe idosa. Alude-se a um jovem aluno encantado com o tema da sismologia, oferecendo-se como provável amante à heroína. Discute-se o desinteresse de políticos locais em investir na ciência, além do sensacionalismo dos programas de televisão. Estes aspectos estão presentes, ainda que desprovidos de causa e consequência. São elementos jogados na trama, alheios a uma contextualização, e de nula importância para Marta, que mantém os olhos firmes no único conflito de seu interesse: haverá tragédia, afinal?

Este é o principal problema de Terremoto em Lisboa: ele nem adere por completo às regras do cinema-catástrofe, incluindo uma profunda imersão, verossimilhança e investimento emocional, nem rompe efetivamente com os clichês deste formato. Teria sido interessantíssimo acompanhar a iminência de um tremor por uma perspectiva nova, menos alarmista, sentimental, ou alheia ao resto da sociedade. A cineasta poderia apostar em incontáveis maneiras de criar imagens e perspectivas inesperadas, evitando tando o clímax-do-caos-na-cidade quanto o dilema da mocinha que precisa abandonar o mocinho em meio ao desastre coletivo.

Ora, a única “ousadia” consiste em suspender a trama abruptamente, após curtos 74 minutos de narrativa. Veja bem: um final aberto é muito diferente da ausência de final. O final aberto aponta a algumas possibilidade de desfecho, que precisarão ser escolhidas e completadas pelo espectador. A obra portuguesa, em contrapartida, simplesmente interrompe a narrativa de maneira ríspida para projetar os letreiros na tela. Não indica possíveis caminhos, nem esclarece seu pensamento a respeito do tema abordado. Os criadores defendem algum lado neste dilema moral? O que concluem a respeito do caso representado? O que desejam transmitir a partir desta fábula fragmentada? Não saberemos.

O projeto se encerra na forma de uma investida excessivamente tímida no cinema de gênero, receosa de explorar a fundo seus temas principais (a morte, a incivilidade, a violência, a crença). Por isso, jamais investe numa experimentação digna deste nome. Prefere abraçar uma cartilha básica de som (a trilha sonora insistente e dramática) e de imagem (os fracos cortes internos da montagem, o desfile de rostos preocupados no instituto de pesquisa). Quando não se pode comparar aos referenciais canônicos deste formato, é melhor se demarcar completamente dele, apostando numa saída radical. Ora, Terremoto em Lisboa demonstra medo de desagradar tanto os fãs do cinema-catástrofe quanto os cinéfilos em busca de propostas independentes e autorais. Permanece num tépido meio-termo entre ambos.