Está na hora de olharmos com desconfiança para as imagens de salas de cinema em filmes de ficção. A cinefilia convencionou atribuir valores extrafílmicos a obras metalinguísticas, sobretudo aquelas destinadas a afirmar a paixão pelo cinema. A associação parece tão óbvia quanto perigosa, pois acrítica: se o autor ama o cinema, eu também o amo, por isso nos identificamos. Aquele filme a respeito do amor por outros filmes seria bom, posto que defende o amor pelas coisas que eu também amo. A ciranda de afetos tende a supervalorizar tais obras antes mesmo que se lance a pergunta fundamental: como é representada tal paixão? O que ela tem a dizer a respeito de nossa relação com a arte?

Afinal, existem paixões ingênuas, ao contrário daquelas conscientes e realistas; existem as repentinas, e outras que se desenvolvem no tempo. Pode-se apoiar o cinema enquanto sonho, escapatória dos problemas, como trabalho e ofício, como representação do mundo ou possibilidade de superá-lo. Por trás de uma homenagem, há visões progressistas e outras conformistas, ou até reacionárias. Algumas obras a respeito da magia do cinema nos estimulam a agir sobre o real, e outras, apenas a aceitá-lo como é. É preciso separar o joio do trigo, e compreender a complexidade por trás de um afeto de aparência unívoca e universal.

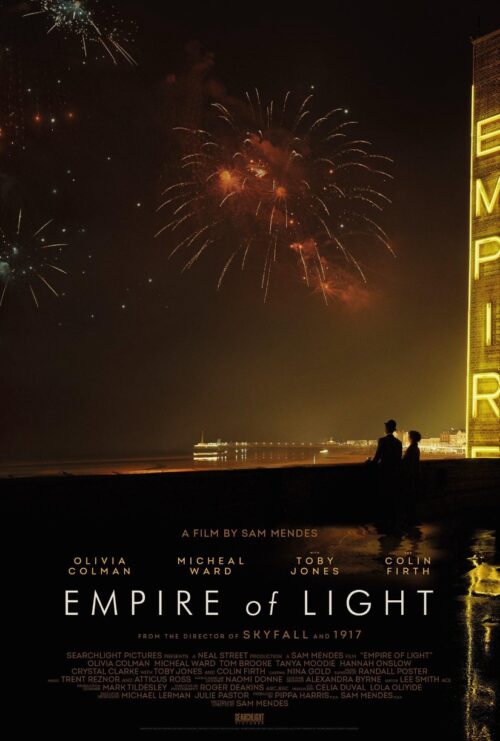

No caso de Empire of Light, compreende-se a arte enquanto pequena cura para os solitários e excluídos. Como a vida seria dura mais, a alternativa se encontraria na distração e no encantamento diante de história sobre indivíduos diferentes de nós, mas que nos representam de alguma maneira. Nesta trama, a indústria e o comércio de filmes já aparecem como setores em crise financeira, no entanto, por esta perspectiva, a arte há de continuar enquanto houver um pequeno rosto iluminado pela tela grande, junto ao feixe luminoso e o projetor. A existência de espectadores manterá o cinema tradicional vivo, acredita o autor.

Sam Mendes possui muito mais talento como diretor do que roteirista. […] As representações do racismo e da saúde mental são apressadas e ingênuas.

No centro da trama se encontram, portanto, duas formas distintas de exclusão social: de um lado, Hilary (Olivia Colman), funcionária veterana do cinema Empire, no Reino Unido, conhecida pelos hábitos reclusos e pelos graves distúrbios mentais, incluindo uma depressão aguda. Do outro lado, há Stephen (Micheal Ward), jovem negro recém-contratado pelo cinema, e vítima do racismo crescente na cidade, com a chegada dos skinheads. Incapazes de se expressar livremente na sociedade, sendo rechaçados ou ridicularizados, fazem aquilo que o cinema gosta de propor aos excluídos: eles se unem.

A aproximação entre ambos possui um desenvolvimento interessante. A mulher de meia-idade e o jovem adulto passam da curiosidade à amizade, ao desejo amoroso e a outras formas, menos evidentes, de relacionamento. Mendes acredita que o cinema possa ser espaço de pulsões concretas: os personagens, incluindo coadjuvantes, fazem sexo exclusivamente neste espaço, cercados por salas de projeção em funcionamento, ou abandonadas. Algo na presença dos filmes e dos clientes torna o ambiente elétrico, erótico, vivo. Ali, os sujeitos tolhidos de sua plena expressão podem exercer, inclusive, a libido.

No entanto, tamanha doçura esbarra num roteiro aquém do talento de todos os profissionais e atores envolvidos. Depois de três produções gigantescas, repletas de cenas de ação e efeitos especiais, Sam Mendes oferece a si próprio um pequeno drama de personagens, marcado pelo intimismo. Em contrapartida, ele possui muito mais talento como diretor do que roteirista. A transição entre dilemas (a crise de saúde de Hilary, os atos de violência contra Stephen) ocorrem de modo abrupto, mal resolvido em termos de construção prévia e, principalmente, de consequências.

Assim, as representações do racismo e da saúde mental são apressadas e ingênuas. A protagonista se converte numa louca histérica em questão de minutos — algo que Olivia Colman sabe fazer muito bem —, enquanto o colega jamais ganha a oportunidade de expressar o que sente após os ataques contra sua raça e origem. O fato de filmar estes ocorridos pelo olhar de Hilary, ao invés do sentimento do garoto, resulta num problema moral: o longa-metragem jamais oferece o protagonismo a Stephen, para que expresse por si mesmo o que pensa destes episódios. A agressão é filmada de longe, com o estudante de costas. O espectador que imagine sozinho o que se passa na cabeça do jovem, já que a narrativa se interessa pouco.

A questão do ponto de vista é central nos problemas de Empire of Light. O roteiro e a direção nunca se decidem entre contar esta pequena fábula de amores pelo olhar de Hilary, de Stephen, ou afastado de ambos, numa forma onisciente. Em determinados momentos, cola-se à mulher. Adiante, esquece-a durante um tempo considerável. Os temas e objetivos desta demonstração se tornam cada vez mais opacos, dispersos: é difícil saber o que o autor aspira contar através destas tramas paralelas, e como se posiciona politicamente a respeito.

A violência é filmada de maneira atenuada e conivente, enquanto as crises psicológicas de Hilary soam como um problema que, mais cedo ou mais tarde, tendem a desaparecer por conta própria — a direção prefere não segui-la quando põe os pés para fora do Empire. Mendes atesta a existência de dilemas graves no horizonte, porém escolhe permanecer no local seguro, escapista e cego à realidade, com sua trilha sonora insistente e lacrimosa, além de uma direção de fotografia que favorece a melancolia, o pesar generalizado. Há intolerância crescendo nas ruas, que pena!, parece alertar o filme. É melhor ficar no conforto do cinema, então.

Este é um fator incômodo no projeto: a impressão de jamais se envolver a fundo com o sofrimento alheio, observando-o com indiferença e sensação de inevitabilidade. As metáforas são banais, próximas da infantilidade (o pássaro de asas quebradas, o beijo sob os fogos de artifício, a construção de um castelo de areia), enquanto os diálogos apostam em frases de um simplismo quase cômico: “Como é bom poder voar!”, “Aquele feixe de luz é uma escapatória”, “Nunca deixe os outros te dizerem o que você pode ou não pode fazer”. Nestes instantes, o texto flerta com a autoajuda e a ideia da superação dos problemas via amor e força de vontade — algo redutor para estes casos de depressão e racismo sistêmico.

Ora, resta uma produção certamente confortável em termos de recurso e tempo de criação. A sala de cinema é bem filmada, assim como as caminhadas à beira da praia e as chegadas de Stephen ao prédio de classe média-baixa. Mendes sabe criar uma ambientação, e neste longa-metragem, aposta numa nostalgia, um estilo lânguido a respeito desses bons e dolorosos tempos que não voltam mais. Graças à perspectiva saudosista de temas violentos (que envolvem linchamento, abuso de poder no trabalho e internação forçada), tamanha doçura soa pouco adequada à gravidade do conteúdo. Mendes sabe encantar e oferecer leves sonhos tranquilos. Mas talvez a ascensão dos skinheads e os distúrbios mentais precisem de algo a mais do que um sonho feliz.