Virgínia e Adelaide é um filme assumidamente pequeno, de orçamento limitadíssimo. Há apenas duas atrizes em cena, representando as personagens-título. São uma psicanalista alemã, vivendo há pouco tempo no Brasil, e uma ativista pelos direitos civis, em busca de sua primeira experiência com a psicanálise. “Eu não posso entender o racismo na sociedade, nos outros, se não compreender o que ele causou em mim”, ela justifica. Por isso, a narrativa se pauta pelos sucessivos encontros entre ambas, sentadas ou no divã, relembrando os males que afligiram a psicanalista (fugindo do nazismo) e a paciente, desde a infância até a fase adulta.

Quando mencionam os problemas de suas respectivas sociedades, conversam diretamente com a câmera (e com o espectador, por extensão), diante de um fundo branco ou preto infinito. Seria tão óbvio quanto irrelevante taxar o dispositivo de teatral, graças à encenação assumida enquanto tal. Ao invés de filmarem o nazismo, os cineastas Yasmin Thayná e Jorge Furtado preferem discutir o tema; ao invés de representarem imageticamente o racismo, conversam a respeito. Chegada a menção às praias, entra em cena uma projeção assumidamente artificial das ondas. O longa-metragem é lúdico, pedagógico, esmiuçando sempre que possível suas intenções, objetivos, e fornecendo contextualizações históricas. “No meu país, há nazistas no poder, você sabe”, pontua a psicanalista. “Aqui agora é o Estado Novo. Getúlio Vargas é o ditador”, completa a paciente.

Esta modesta reconstituição esbarra em limitações estéticas e narrativas. Nunca enxergamos Virgínia ou Adelaide enquanto figuras de uma geração anterior — são claramente contemporâneas. Felizmente, a obra conta com duas boas atrizes.

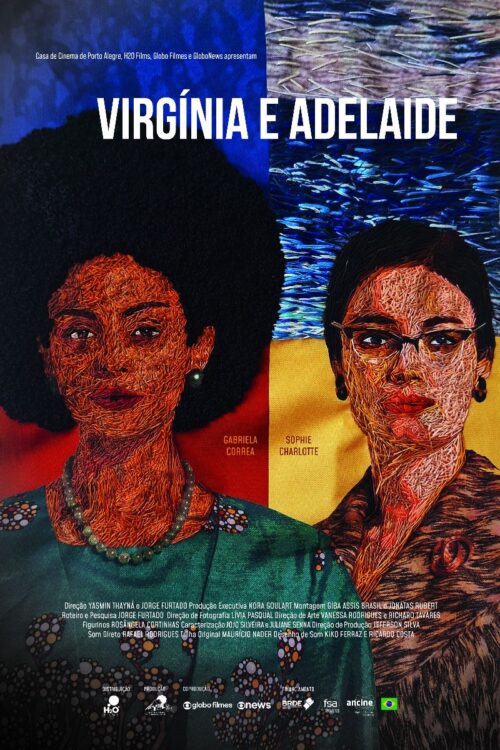

Ora, esta modesta reconstituição esbarra em limitações estéticas e narrativas — dois aspectos que, neste caso, equivalem-se. A história se passa em 1937, embora a textura digital extremamente nítida dificulte a crença num retorno de quase 90 anos. Nunca enxergamos Virgínia Bicudo (Gabriela Correa) ou Adelaide Koch (Sophie Charlotte) enquanto figuras de uma geração anterior — são claramente contemporâneas. Elas orbitam um mundo desprovido de ruídos ao redor, de compromissos fora das sessões, de hors champ (o espaço fora do enquadramento). Possuem ínfima subjetividade para além das confissões histórico-traumáticas. Assim, tornam-se exemplos de caso, porta-vozes dos graves temas que pretendem discutir: o racismo e o antissemitismo, percebidos, questionavelmente, enquanto formas comparáveis de opressão.

Conforme discutem, neste filme pautado essencialmente pelos diálogos, são enquadradas em close-ups convencionais, com o rosto comportadamente acomodado no centro da imagem. Às vezes, para emularem o plano e contraplano, os cineastas dividem a tela em dois, permitindo às mulheres dialogarem lado a lado. De resto, existem mínimas movimentações ou dinâmicas de cena. A imagem preserva um tom bege, cômodo, aprazível. Felizmente, a obra conta com duas boas atrizes, capazes de encarnar estas figuras simplificadas com uma dignidade exemplar.

Charlotte esforça-se em fugir da caricatura no sotaque alemão, ao passo que Correa escapa tanto à idealização quanto à vitimização de Virgínia. Cumprem a contento a tarefa pouco exigente em termos de composição. Em paralelo, deixam a impressão que, caso solicitadas, poderiam oferecer inúmeras contradições, variações de tom, ironias, provocações, atritos. Entretanto, preservam a aparência de polidas colegas, encontrando-se para uma cordial visita vespertina. “Quer uma xícara de chá?”. Mesmo a rara irritação de Virgínia com os métodos freudianos se traduz numa inquietação minúscula, logo reparada. Os autores calibram a experiência para a monotonia das boas-vontades.

Esta impressão domina a obra na totalidade. Ainda que bem-intencionada, resgatando figuras históricas importantes, Virgínia e Adelaide se ressente da ausência de ambições — cinematográficas, narrativas, estéticas, da ordem da representação. Aparenta se contentar com o mínimo possível da ilustração acadêmica e cartesiana. Em outras palavras, materializa duas figuras provocadoras com a linguagem menos provocadora possível. Pretende debater aspectos de sociedade (fascismos, machismos, preconceitos em geral) sem incorporar a sociedade em tela, nem colocar suas heroínas face a conflitos reais. Nota-se certa falta de coragem, ou receio de incomodar.

Por sua configuração comportada e teatral, visando debater aquilo que não pretende representar de fato, a obra se insere numa curiosa onda do cinema autoral recente. De Menor, de Caru Alves de Souza; Hora do Recreio, de Lúcia Murat; A Fúria, de Ruy Guerra e Luciana Mazzotti; e Brazyl, uma Ópera Tragicrônica, de José Walter Lima, assemelham-se nesta disposição a levar aos palcos um enfrentamento verbal visando denunciar as principais falhas sistêmicas do Brasil de ontem e de hoje. Mais ou menos agressivos, assertivos ou analíticos, dedicam-se a denunciar este “país tão injusto, violento, racista, um país tão triste”, nas palavras de Adelaide.

Caso alguém ainda não saiba, convivemos com feridas históricas não-cicatrizadas. Caberia ao cinema, no caso, relembrá-lo de tempos em tempos, de modo claro e didático. Como de costume, neste tipo de iniciativas, corre-se o risco que os únicos espectadores interessados na empreitada sejam aqueles plenamente conscientes da existência do Estado Novo, do Holocausto, do racismo, da perseguição a judeus. Prega-se, portanto, aos convertidos ou, ainda, trata-se como criança um espectador esclarecido o bastante para mergulhar num filme brasileiro independente, de baixo orçamento, com pouco investimento de marketing.

Em contrapartida, não há uma única imagem memorável, uma composição instigante aos olhos, alguma dissonância provocadora entre imagem e som, ao longo de toda a experiência de Virgínia e Adelaide. Veja a maneira apática como os realizadores escolhem se despedir do público: com um zoom-out rumo a um vaso de flores em cima da mesa. Os autores aparentam estar cientes disso. Satisfazem-se em jogar luz a personagens ainda pouco conhecidas do imaginário brasileiro. A estética fica em segundo plano diante da nobre escolha de relembrar a existência destas duas mulheres. O cinema se apequena, colocando-se numa posição de incompreensível modéstia.