Stephanie (2022) passa vinte anos em coma. A antiga líder de torcida, que se preparava para o baile de formatura, acorda com 37 anos, sem entender o que lhe aconteceu. As consequências desta premissa cômica são evidentes: ela desconhece a tecnologia moderna, as redes sociais, os telefones celulares, Lady Gaga. O roteiro se dedica então a satirizar a inadequação cultural e a frágil sensação de pertencimento de alguém que, de certa maneira, viajou no tempo.

O texto demonstra uma fascinação pelas transformações mágicas: a adolescente impopular se converte na jovem mais famosa da escola com rapidez espantosa, antes de cair no esquecimento e precisar subir as escadas da fama pela segunda vez. Garotas esnobes se tornam inclusivas; líderes de torcida fracassados criam uma coreografia impressionante do dia para a noite; a jovem conquista milhares de seguidores subitamente, e na manhã seguinte, sua casa está tomada de “recebidos” para a nova influenciadora.

O choque de opostos promovido pelas conversões abruptas constitui o motor narrativo preferido do diretor Alex Hardcastle. Patinhos feios serão reis do baile; a jovem mais popular será esquecida num instante. Neste terreno de afetos efêmeros, as pessoas se tornam descartáveis, e os acontecimentos precisam se suceder com a velocidade típica das timelines de redes sociais. Neste sentido, o cineasta aposta numa linguagem ultra contemporânea, sem necessariamente fragmentar a montagem ou inserir inúmeros emojis e decorações na imagem, a exemplo das primeiras comédias sobre o mundo conectado.

Em especial, o projeto mergulha na identidade norte-americana, criticada enquanto cafona e arcaica. O alvo se encontra nos atletas musculosos, os nerds ignorados, os estrangeiros desprezados, as meninas malvadas e as certinhas, além do colega gay servindo de suporte ao protagonista cisgênero, heterossexual e branco. A segregação do ambiente escolar se converte no cenário ideal, explorado com um misto de reverência e senso crítico. O autor percebe falhas neste sistema, porém está longe de propor uma ruptura com o mesmo.

A maior sensação de incômodo diante de De Volta ao Baile (2022) provém deste posicionamento político morno, em cima do muro. Preocupado em incomodar conservadores e progressistas, Hardcastle taxa ambos de ridículos. Por um lado, as meninas famosas são tratadas como superficiais e, no fundo, tristes com suas vidas vazias. Por outro lado, o discurso politicamente correto de inclusão, respeito às diferenças e consentimento sexual se transforma num teatro pedagógico não menos grotesco.

A maior sensação de incômodo diante de De Volta ao Baile provém deste posicionamento político morno, em cima do muro. Preocupado em incomodar conservadores e progressistas, Hardcastle taxa ambos de ridículos.

Por isso, a ampla representatividade LGBTQIA+ deixa, neste caso, um gosto desagradável. Há diversos personagens gays, lésbicas e fluidos, ao lado de personagens negros, indianos e asiáticos. No entanto, eles se desenvolvem pouco, e recebem atenção ínfima do diretor em termos de preparação de atores e função cênica. Joshua Colley, Michael Cimino, Avantika e Jeremy Ray Taylor, jovens de evidente talento, estão perdidos nas cenas coletivas, quando seguem sabem para onde olhar, ou como se portar enquanto os protagonistas se expressam.

De fato, a presença de minorias soa possível apenas em posição secundária, desprovida da manifestação de desejos e afetos. Uma importante personagem se declara lésbica, mas jamais a vemos demonstrando carinho por qualquer mulher. Assim que efetua a revelação, desaparece rapidamente da trama, antes de ser resgatada no final. É sintomático que o desfecho proponha uma ciranda com pessoas de diversas etnias, raças e orientações sexuais literalmente carregando a mulher branca, hétero e cis.

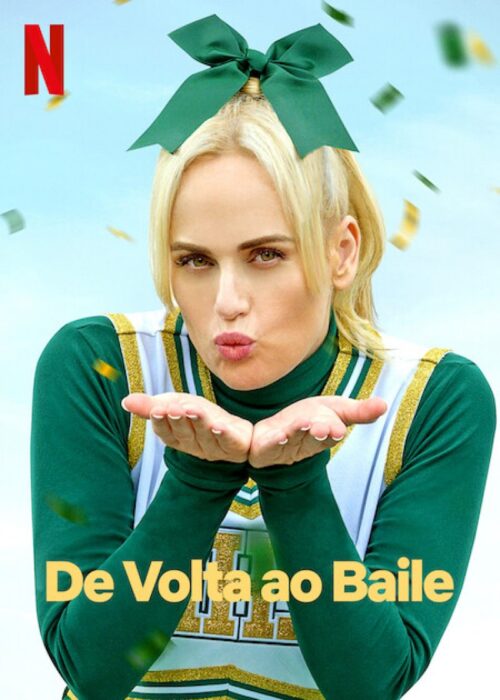

Ao menos, os atores principais possuem notável desenvoltura cômica. Rebel Wilson é uma excelente atriz e humorista, e finalmente, ganha um papel onde não precisa fazer chacota de seu sobrepeso. Desta vez, ela parodia o fato de ser mais velha entre os jovens, ou ignorante em cultura pop entre os garotos conectados, mas nenhum comentário sobre seu corpo será emitido ao longo da jornada. Mesmo o vestido da mãe, reservado para a garotinha de 17 anos, cairá como uma luva para a adulta de 37 anos. Wilson brinca com os olhares, o tempo das falas e atribui uma malícia deliciosa a tiradas bem simples.

Seus principais colegas de cena possuem naturalidade semelhante para o humor de desconforto: Chris Parnell executa com facilidade a figura do pai deslocado, para quem o coma da filha soa uma questão desimportante; e Mary Holland manipula com carinho a figura da mulher rígida, cujo humor provém da própria solidão. Zoe Chao também constitui uma adição de peso, sem falar na importância da aparição de Alicia Silverstone num instante-chave, representando um ícone das comédias românticas dos anos 1990, graças às Patricinhas de Beverly Hills (1995).

Esteticamente, é preciso reconhecer o esforço do diretor em construir cenas de humor proveniente apenas da linguagem e das atuações, ao invés do roteiro. Por duas vezes, o espectador acredita testemunhar uma confissão a dois, até o enquadramento se abrir e descobrirmos diversas pessoas ao redor, o que desperta graça e ressignifica as cenas dentro de um único plano. Adiante, Wilson “congela” o rosto diante de uma revelação, deixando uma impressão dúbia entre o congelamento da atriz ou da imagem.

Em contrapartida, estes fragmentos são raros, e se dissipam por completo na sequência final. Embarcando numa atmosfera de superação sorridente e musical, semelhante a Glee e High School Musical, o desfecho suspende magicamente as brigas e interrompe os problemas, pedindo a todos que deem as mãos, tornem-se pessoas melhores e dancem a mesma coreografia. O filme já desenhava conflitos simplificados, no entanto, a decisão de vencê-los pela força do amor demonstra o comprometimento mínimo com o real.

Por fim, De Volta ao Baile se equilibra mal entre tradição e modernidade. Por um lado, inclui celulares, redes sociais e figuras da diversidade em quantidade suficiente para ser considerado um produto dos nossos tempos. Por outro lado, trata-os como tokens mal desenvolvidos, e ainda sugere que homofobia, etarismo, solidão, bullying e a pressão de seguir padrões sejam superados através da boa vontade, ao invés de esforços concretos — legais, políticos, psicológicos, comunitários, que seja. A sucessão de frases de autoajuda na conclusão beira o constrangimento, amargando o tom feel good procurado com insistência pelo diretor.

“Por que se encaixar na norma, se você pode ser quem realmente é?”, questiona a narração. Poxa, por que ninguém havia pensado nisso antes, não? O cinema comercial que busca ser inclusivo e gay-friendly ainda precisa aprender que tratar dificuldades políticas, sociais e psicológicas como uma questão de âmbito individual (basta se esforçar, acreditar, perdoar) atribui ao indivíduo o peso de seu próprio sofrimento, e a responsabilidade pelo preconceito que sofre. Não há nada propriamente contemporâneo nem sofisticado num apelo moralista à igualdade, introduzido com um toque de mágica.