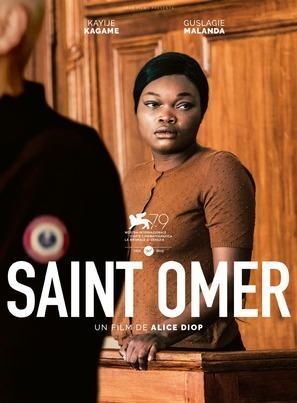

É possível contar nos dedos das mãos a quantidade de cenas em Saint Omer. A partir de um tema provocador — o julgamento de uma jovem que matou o próprio bebê, deixando-o à beira da praia —, a cineasta Alice Diop constrói uma obra econômica em quantidade de imagens, porém rica em discussões. Afinal, o ponto de vista não é entregue à ré, nem ao pai da criança, muito menos aos advogados de ambas as partes. Aqui, a história é percebida pelo olhar de outra mulher negra, Rama (Kayije Kagame), professora universitária e escritora, que decide preparar um livro a respeito do caso.

O espelhamento entre as duas mulheres se torna evidente: trata-se de duas personagens negras, as únicas presentes no tribunal, ambas de origem africana e bastante cultas. Elas mantêm relacionamentos amorosos livres e experimentam a maternidade — a protagonista está grávida durante as audiências. Deste modo, a experiência de escutar a confissão do infanticídio afeta profundamente as certezas desta mulher firme, rígida, fruto de uma criação familiar em que a intelectualidade compensou a ausência de afeto.

Como se percebe, o interesse da trama vai muito além dos questionamentos simples, do gênero “matou/não matou”, “será presa/será inocentada”, e assim por diante. O drama parte da estrutura dos filmes de tribunal, apenas para se despir de suas convenções e artifícios. Aqui, o veredito final não importa, e nenhuma grande revelação contribui a esclarecer o caso. As falas contraditórias da mulher, de sua mãe e do companheiro mais velho lançam novas dúvidas e mal-entendidos que o discurso jamais pretende esclarecer. A narrativa inteira ocorre em voz indireta, e no tempo presente. Com exceção da breve imagem de abertura, citando a noite na praia, a obra se recusa a reconstituir a vida da jovem acusada.

A verdadeira tensão ocorre na proximidade entre duas mulheres julgadas: uma, pelo sistema legal e burocrático, e a outra, pela maneira como se comporta com os familiares.

O espectador poderá formar sua própria opinião a respeito de Laurence Coly (Guslagie Malanda), embora não seja estimulado a fazê-lo. A direção se posiciona de maneira cúmplice, afetuosa, porém isenta de decisões quanto ao caráter das pessoas envolvidas. Diop esclarece, conforme a trama avança, que este episódio particular constitui mera oportunidade de discutir a opressão contra as mulheres, a vulnerabilidade social, a expectativa de maternidade, o abandono parental, etc. O crime representa um ponto de partida, não um ponto de chegada.

A verdadeira tensão, no caso, ocorre na proximidade entre duas mulheres julgadas: uma, pelo sistema legal e extremamente burocrático, e a outra, pela maneira como se comporta com os familiares. De modo geral, o olhar do drama expande o tribunal ao cotidiano de todas as mulheres negras, carregando formas históricas de exclusão. No caso da heroína, o filme fornece minúsculos flashbacks para indicar um lar tão funcional quanto frio, desprovido de carinho. Em que medida nossa formação e a sociedade em que vivemos dão origem uma professora universitária bem-sucedida, ou uma mãe capaz de matar o próprio bebê?

Diop evita fornecer respostas a estas perguntas, é claro. Trata-se de uma cineasta esperta o bastante para formular as boas perguntas, e indicar ao espectador caminhos de resposta, porém sem oferecer uma reflexão pronta a respeito do estado das coisas. A potência do filme se encontra na capacidade de reverberar para muito além da sessão, quando todas as dúvidas foram devidamente elaboradas, ainda que nenhum desenlace tenha sido oferecido de fato. A exemplo de uma boa pesquisadora, a diretora levanta dados, coleta materiais, formula as hipóteses, prepara suas imagens e metáforas, deixando então ao espectador que construa a tese.

Esteticamente, esta constitui uma experiência tão árida quanto recompensadora. A fotografia situa pelo menos dois terços das imagens no interior da corte, enquadrando Laurence no centro da imagem, por trás das tábuas de madeira, enquanto enxerga Rama entre as pessoas que assistem ao julgamento, silenciosa, igualmente centralizada no quadro. O testemunho inicial da ré se traduz num momento longuíssimo, incluindo a escolha dos jurados, as convenções específicas das cortes francesas, os métodos e frases de efeito da juíza.

Assim, a narrativa aterrorizante da morte de um bebê se reveste de um caráter protocolar, fatual, distanciado. Há um terror suplementar na opção por retirar a emoção de um caso fortemente emocional. Aos poucos, no entanto, as partes permitem se cansar, esboçar uma lágrima ou um indício de revolta. Mesmo assim, Diop evita ao máximo o espetáculo, as arguições geniais e reveladoras, o xeque-mate de algum advogado com provas surpreendentes. Restam versões diferentes e contraditórias de uma história que permanecerá inacessível a todos, sejam eles personagens ou espectadores.

A construção rígida dos planos fixos, longos, sem trilha sonora nem movimentações internas, desperta um efeito interessante quando a emoção enfim aparece. Kayije Kagame desenha uma professora tão ereta e polida que a mínima perturbação em seu olhar, ou o indício de uma possível lágrima, se converte numa revolução para a personagem e para o filme. O mesmo vale para sua imagem-espelho, Guslagie Malanda, que sustenta o olhar firme, encarando os demais quase num gesto de afronta, defendendo-se com firmeza e permanecendo calada diante das acusações duras da parte oposta.

Mais do que uma questão de sentimentos, Saint Omer apela ao intelecto e à reflexão. O discurso final, a respeito da monstruosidade inerente às mulheres, consideradas quimeras, representa um momento belíssimo em termos de texto, atuação e mise en scène. Aurélia Petit domina esta fala em plano próximo, sem cortes, num close-up que interpela o espectador diretamente, quebrando a quarta parede. Neste instante, Diop sublinha o fato que os verdadeiros jurados do caso somos nós, sentados na cadeira em posição análoga àquela dos indivíduos na bancada. E você, o que faria no caso da mãe assassina?

Em paralelo, a linguagem se mostra tão simples quanto bem refletida. O avanço do julgamento implica em planos mais curtos, que se posicionam cada vez mais próximos da escritora, ao invés da mulher acusada. Vemos, pela primeira vez, os fatos através de planos subjetivos, enxergando o mundo literalmente pela perspectiva da heroína. Na conclusão, apenas mulheres são destacadas entre os espectadores dessa audiência, porque o discurso precisa partir delas, para elas. Saint Omer não defende um crime, nem uma personagem em particular, e sim uma compreensão abrangente do que significa ser mulher (negra, de origem africana, independente, autônoma) na Europa de hoje. Ele o faz de maneira hipnótica e brilhante.