Num futuro próximo, a civilização se acostuma a conviver com máquinas. Há robôs simples, semelhantes a bonecos de madeira, encarregados das tarefas domésticas. No entanto, existem “substitutos”, androides idênticos aos seres humanos. Eles se multiplicam e se aperfeiçoam, seguindo algumas regras básicas, estipuladas pelos fabricantes: sempre acatar ordens de seus donos; nunca fazer mal a uma pessoa; nunca modificar outro substituto, etc. Caminhando pelas ruas, torna-se impossível distinguir humanos de objetos comprados em fábrica.

O longa-metragem dirigido por April Mullen decorre de um motor tradicional das ficções científicas e das distopias: o medo que nossas criações venham a superar os criadores. Em outra palavra, um levante das máquinas contra os humanos, para dominarem sozinhos a Terra. Alude-se assim ao medo de guerras internas e civis; além de preconceitos e discursos de ódio que colocam uma sociedade contra si mesma. Seguindo o costume do gênero, abordam-se contextos imaginários na forma de metáforas para melhor refletir a respeito da humanidade.

Apesar da pouca originalidade, o projeto teria bastante potencial para discutir uma América do Norte polarizada (esta é uma produção canadense), individualista, voltada à ganância, e incapaz de definir o que faz dos humanos, humanos. No entanto, nenhum destes conflitos ganha o mínimo desenvolvimento na trama. Aliás, impressiona o grau incipiente do roteiro que não parecia, nem de perto, pronto para passar as filmagens.

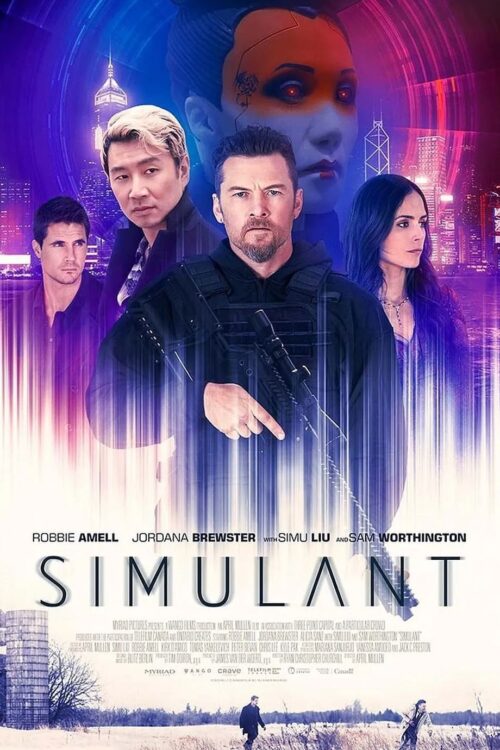

O orçamento razoável depositado sobre uma equipe de pouco renome e algumas estrelas do time B de Hollywood (Sam Worthington, Robbie Amell, Jordana Brewster) desperta a impressão de um projeto levado a termo sem real pretensão de disputar atenção com as maiores iniciativas de ficção científica de estúdios. Uma espécie de filme pequeno, provavelmente rápido, concebido para a televisão, e com pouca exigência em termos de coerência e coesão.

As atuações não ajudam. […] As escolhas imagéticas tampouco despertam qualquer interesse.

Assim, há um problema evidente no que diz respeito ao ponto de vista. Os criadores hesitam entre adotar o ponto de vista do policial Kessler (Worthington), que deseja a todo custo interromper a atividade dos substitutos; da pintora Faye (Brewster), de luto pelo marido que falece num acidente de carro; do robô Evan (Amell), criado à imagem e semelhança do marido morto; ou da robô Esmé (Alicia Sanz), uma androide modificada que se apaixona pelo criador, o também-possível-protagonista Casey (Simu Liu).

A montagem poderia apostar na obra coral, onde todos dividem as atenções. Entretanto, a escolha parece ser apenas uma falha de estrutura: salta-se de um rosto ao outro sem conhecê-los de fato. Descobrimos que Faye é pintora na segunda metade da trama; os motivos reais da ação clandestina de Casey são revelados apenas no final; a percepção da identidade robótica de Evan não transforma em nada o mundo ao redor. Há uma dificuldade imensa em construir personagens, em permanecer com eles e desenhar medos, inseguranças, desejos.

As atuações não ajudam. Amell possui dificuldade em expressar a contradição de um robô ignorante de sua própria espécie. O ator posa como um modelo fotográfico, incapaz de soltar o corpo, e abandonar a vaidade. A falta de expressividade se encontra com a atuação igualmente frágil de Brewster — a quem se dá, verdade seja dita, pouco material para trabalhar. Confrontada diariamente ao trauma do marido morto (ao enxergar o robô idêntico ao falecido, ao escutar os pesadelos com batidas de carro, narrados por este), expressa um aborrecimento ínfimo. A narrativa poderia ser muito melhor caso fosse inteiramente situada ou pelo ponto de vista de Faye, ou de Eva, ou ainda de Kessler. O olhar distanciado, buscando tudo abarcar, resulta frio e pouco imersivo.

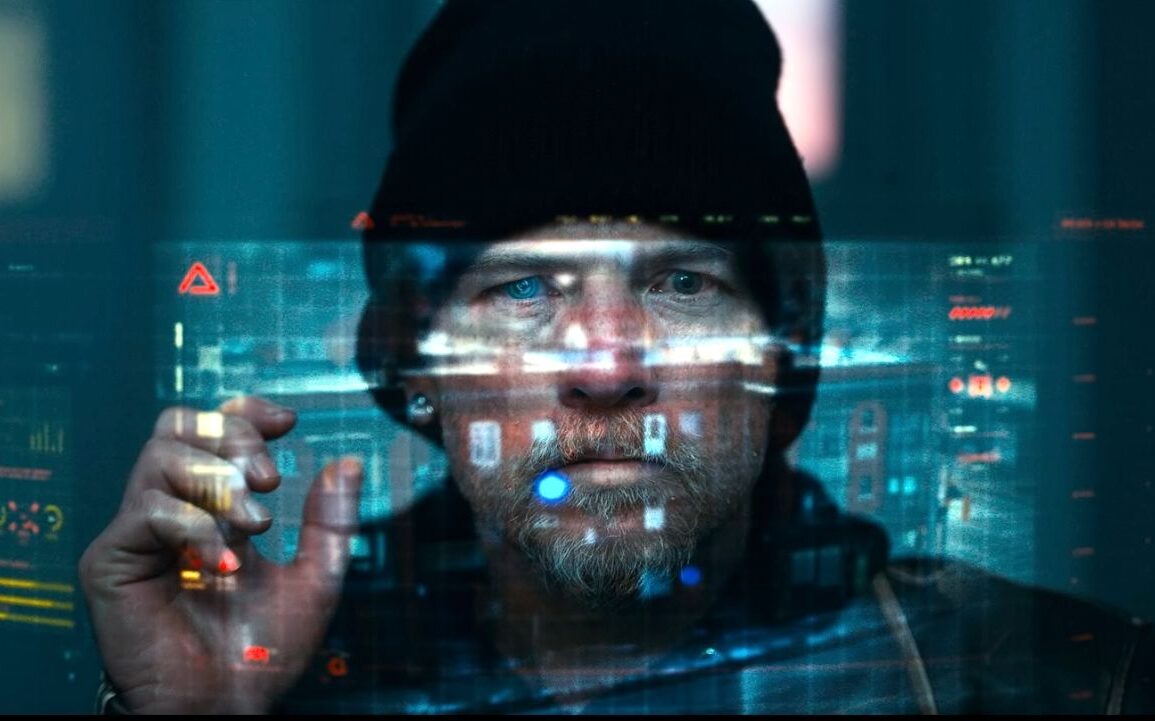

As escolhas imagéticas tampouco despertam qualquer interesse. Os grandes espaços luxuosos da casa e da empresa de tecnologia buscam impressionar pelas dimensões, porém a mise en scène não tem a menor ideia de como ocupá-los. Resta um casarão vazio e desencarnado, com espaços mal explorados, além de uma empresa gigantesca onde as pessoas entram e saem quando quiserem, encontrando auditórios vazios e salas abertas. Pairam por todos os lados máscaras sinistras e hologramas, provocando uma aparência de seita ou organização secreta, incompatível com o caráter institucional da AICE. A direção de arte está realmente perdida em termos de tom.

Assim, a narrativa se desenvolve pelo atropelo de detalhes, de relações de causa e consequência, de problemas de lógica. A invasão no sistema informático, a decisão repentina de ir a um clube noturno “para expandir as experiências” e o acesso ao quarto proibido na casa de Faye beiram o ridículo, pois mal contextualizados. Substitutos caminha o tempo inteiro no limiar da paródia de ficção científica, ainda que se leve a sério demais, incapaz de perceber a insanidade de suas propostas, e a fragilidade das soluções.

Pior ainda é a vacuidade do discurso. Apresentada a possível rebelião das máquinas e a substituição completa dos humanos (pois as criações robóticas passam a ter sentimentos), o longa-metragem não sabe ao certo que lição tirar desta experiência. Seria uma obra contrária às derivas da criação humana, acreditando que estamos “brincando de Deus”? Pró-tecnologia, contanto que sob regras rígidas? Abismada com nossa capacidade de desenvolvimento e criatividade? Seria saudável se relacionar com clones, ou conviver com robôs?

O longa-metragem nunca sabe ao certo como responder a estas questões. O final em aberto representa menos uma proposta à reflexão do que um abandono do jogo, como se, depois de um longo empate, o jogo se suspendesse abruptamente. Incapaz de desenvolver personagens, de trabalhar o espaço e o tempo, e despejando de última hora informações que teriam sido fundamentais ao início (o trauma de Kessler), o resultado é uma obra desequilibrada, com tantos excessos quanto lacunas, sem real objetivo de onde pretende chegar com uma travessura tão incongruente.