“Agora que estou morto, o que irei fazer?’. A frase se encontra no Bardo Thödol, livro concebido para instruir indivíduos para a vida após a morte. Para onde ir? Que relação terei com o mundo de antes? Quais serão meus objetivos do lado de lá? De acordo com os preceitos religiosos de uma comunidade de monges no Laos, este guia não pode ser lido pela própria pessoa — é preciso que outros o leiam para você. O contato com a obra ocorre, portanto, quando se pressente a proximidade de um ente querido com a morte.

Assim como o cristianismo estabelece cuidados e rituais fúnebres (o velório, o enterro, etc.), esta comunidade inclui também as cerimônias pré-morte. Por isso, Mon, ciente de sua passagem iminente, despede-se da casa, dos objetos ao redor. “Mesa querida, vou sentir muita falta de você”. Já Amid (Amid Keomany), adolescente encarregado da leitura, se preocupa com o ritmo da leitura, pois precisa terminar centenas de páginas, e teme não cumprir a tarefa antes do falecimento da senhora. Há obrigações e responsabilidades muito precisas na hora de partir.

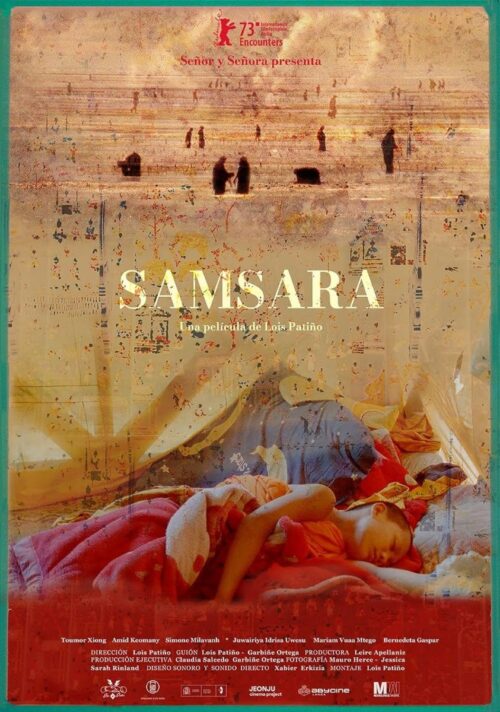

Samsara — A Jornada da Alma aborda percepções diferentes da natureza humana e animal, através de dois espelhos geográficos. A primeira metade se situa no Laos, entre os monges em formação. Já a segunda se desenvolve no Zanzibar, onde uma garotinha no Ensino Fundamental descobre o funcionamento da vida (ela passa a cuidar de uma cabrita recém-nascida) e de morte (quando perde o animal, por descuido). Trata-se de personagens diferentes, com línguas, culturas e religiões diferentes.

Patiño se converte na figura do diretor provocador, o enfant terrible que gosta de jogar luz à própria engenhosidade.

O elemento permitindo unir ambos os lados da moeda consiste na morte de Mon. Falecida, a mulher que sempre sonhou em reencarnar num animal se vê convertida na figura da pequena cabra que faz companhia à estudante. A morte se torna sinônimo de renovação da vida; a partida implica num renascimento, e o fim da existência se converte no prolongamento da alma. A montagem insiste em posicionar a morte no meio da trama, literalmente, ao invés do final (como seria o costume na interpretação do término enquanto destino humano). Logo, a finitude representa uma possibilidade de prosseguimento, ao invés de interrupção.

Esteticamente, as partes se costuram por procedimentos estéticos análogos. A obra é marcada pelo uso da película granulada, com cores fortíssimas, saturadas, que transbordam os limites de cada objeto para iluminar a região ao redor. Isso significa que o azul do céu e dos rios ultrapassa o limite das águas até tingir as florestas, que se tornam azuladas. As algas multicoloridas, a cor laranja dos trajes religiosos iluminam a tela. Devido ao curioso procedimento escolhido, as luzes se convertem em borrões: árvores, rios e céus transformam-se em refletores naturais.

A fotografia de Mauro Herce e Jessica Sarah Rinland oferece texturas, tons e contornos muito diferentes daqueles encontrados na média das produções “para festival”. Nota-se a busca por uma qualidade onírica, próxima do realismo fantástico. O diretor Lois Patiño sempre foi comparado a Apichatpong Weerasethakul, no entanto, suas escolhas estéticas são muito mais apoiadas, ao limite do kitsch e histriônico. Aqui, as imagens admitem a busca de atenção a si próprias. A estética constitui uma finalidade autônoma, para além do meio utilizado para contar uma história.

Nada poderia ser mais chamativo do que a passagem intermediária, correspondente à morte de Mon. Letreiros surgem na tela para avisar o espectador de que iremos acompanhá-la rumo ao outro lado. “A experiência será longa”, somos avisados. Então, a pedido do filme, fechamos os olhos e embarcamos numa sequência multicolorida de flashes velozes, de intensidades distintas, perceptíveis mesmo com os olhos fechados. Os sons nos sugerem a travessia na natureza, o contato com outros humanos, a presença de animais neste espaço de transição.

O segmento dura quinze minutos, talvez um pouco mais. É tentador abrir os olhos, encarar a tela, descobrir quais estímulos se agitam à nossa frente. A comunicação direta com o espectador transforma por completo a experiência, em vários sentidos. Primeiro, rompe com a imersão naturalista: o filme se assume enquanto construção totalmente artificial. Este não é o mundo, mas uma representação do mundo, e a imagem não passa de um estímulo aos sentidos.

Em seguida, o aspecto interativo e lúdico possui a aparência de uma traquinagem, uma provocação — a exemplo dos filmes com múltiplas escolhas, das experiências em realidade virtual, etc. Sustenta a impressão de jogo, ou de instalação de videoarte. Por um lado, sempre houve maneiras diegéticas de provocar o estranhamento e representar algum tema sem precisar solicitar ao espectador que literalmente feche os olhos e siga regras propostas a seguir. Por outro lado, por que não investir na estratégia de ruptura? O que impediria o cineasta de manipular, com estratégias dignas de um jogo, a configuração espectatorial?

De qualquer modo, o resultado é marcado sobretudo por este recurso, que canaliza as atenções para si e dilui a força de tudo o que existe antes e depois. Talvez, isoladamente, estas metades compusessem um excelente drama transcendental, e bastassem sozinhas. Entretanto, ao investir na viagem interativa, Patiño conecta ambos os trechos por meio do espetáculo, da peça móvel que se torna mais memorável do que os segmentos.

A imersão pós-viagem astral adquire novos contornos, para o bem ou para o mal. Estamos cientes de que o animal simboliza a mulher falecida, e de que a narrativa pode, a qualquer momento, tirar novos truques da manga. Nada do gênero volta a acontecer, para a alegria ou frustração dos espectadores. Aqui, Patiño se converte na figura do diretor provocador, o enfant terrible que gosta de jogar luz à própria engenhosidade. O resultado funciona, amplamente, ao assumir sua desconexão ou falta voluntária de coesão. É justamente na manipulação ruidosa destes blocos que o autor pretende cativar, ou pelo menos instigar, o espectador.