Este drama é formado por uma família que não se ama muito. Robert (Marton Csokas) tem sentimentos ambíguos pela mãe Ruth (Charlotte Rampling), que sempre agiu de modo agressivo com ele, e jamais revelou a identidade do pai. Em certa oportunidade, ela jogou uma faca em direção ao filho. Encarregado de cuidar da avó, que se recupera de uma fratura na perna, Sam (George Ferrier) se nega a cuidar da “vadia”, que responde chamando-o de “bosta”. A mulher joga dois copos de vidro no adolescente.

A Matriarca é um drama doce sobre pessoas brutas. O diretor e roteirista Matthew J. Saville demonstra afeto por estas pessoas excessivas, acreditando que agem desta maneira por nunca terem recebido amor, ou porque apenas precisam de atenção. Ao invés de modelos de virtude, representam o protótipo de pessoas “quebradas” pelo passado, buscando de maneira desajeitada a aprovação do outro. Acreditando que serão atacados, atacam de antemão.

É claro que, com o tempo, eles se desarmam, revelando fragilidades e humanismo. O texto segue à risca o pressuposto dos dramas independentes, quando duas pessoas que se detestam são obrigadas a conviver e, depois de certo tempo, descobrem mais pontos de contato do que imaginavam. A melhor receita para curar um excluído seria a presença de outro excluído, quando se revela a ambos o valor da união. Trata-se de um ponto de vista forçosamente otimista, estimando que os relacionamentos naturalmente despertam o melhor em cada ser humano (que eles queiram ou não).

Seville tem a mão pesada para símbolos, que surgem em momentos convenientes. Pelo menos, a estética sem meios-termos permite que a sexualidade seja abordada de maneira igualmente frontal.

A aproximação inevitável entre Ruth e Sam poderia progredir através de pequenos elementos, mas o drama tem pressa. Seville troca a contemplação por cenas curtas, funcionais, onde cada interação possui um objetivo preciso e, uma vez concretizado, a montagem salta ao instante seguinte. Ninguém apenas se lamenta, passeia, cogita, duvida. Trata-se de uma dinâmica pautada por ações: Ruth quer ver o jardim arrumado, corta, ela suborna adolescentes com álcool, corta, o jardim está lindo, corta, uma festa ocorre no local. Um padre simplesmente chega à casa antes mesmo de conhecermos a vocação cristã da enfermeira Sarah (Edith Poor). A narrativa não quer perder tempo.

Este caráter pragmático prejudica o longa-metragem na construção de metáforas. Seville tem a mão pesada para símbolos, que se tornam meros acessórios, surgindo em momentos convenientes. O álbum de fotos de Ruth quando jovem, uma carta de amor ao pai, amassada no lixo (e reencontrada no instante exato que precisa ser lida) e sobretudo o flerte com o suicídio, interrompido com a chegada benevolente do cavalo que pertencia à mãe morta, demonstram a pressa injustificável de abordar a psicologia e promover a resolução de conflitos.

Pelo menos, a estética sem meios-termos permite que o tema da sexualidade seja abordado de maneira igualmente frontal. O autor se dedica aos desejos dos quatro personagens principais, o que inclui as vontades da senhora idosa, a masturbação do garoto virgem e as novas namoradas do pai. Embora nenhuma das latências se concretize de fato, elas expandem os personagens para além do pequeno núcleo familiar. A vontade de fazer sexo traz, de maneira metonímica, a inserção social do quarteto para dentro da casa, onde se passa a maior parte da trama.

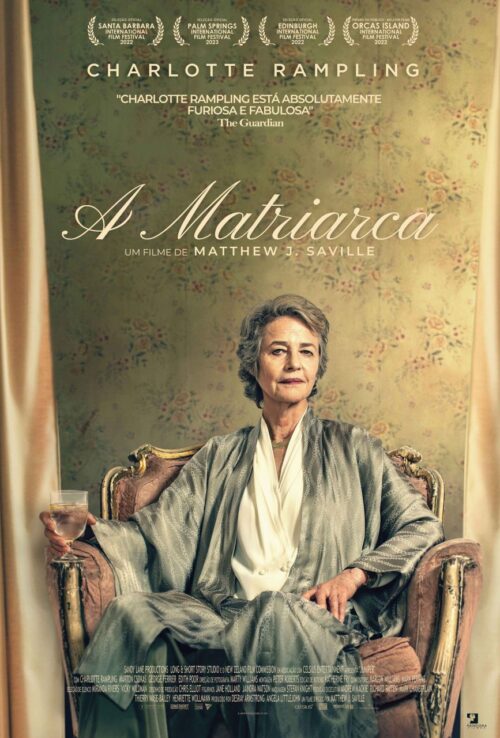

Apesar de o título brasileiro conferir o protagonismo a Charlotte Rampling, o título original, Juniper (em referência à árvore), evita tomar partidos. A escolha se justifica pelo fato que o ponto de vista pertence a Sam, ao invés da avó. Ao se focar no olhar do adolescente, a produção investe no coming of age story, ou história de amadurecimento, marcada neste caso pela proximidade com a morte. Após perder a mãe, o garoto teme a perda da avó, descobrindo um amargo funcionamento da vida adulta. Aqui, crescer equivale a se confrontar com a finitude.

Quanto a Rampling, a atriz apresenta mais uma atuação sólida porque comedida em gestos e fala. Ela não grita, não arregala os olhos, não acentua a gestualidade, por compreender que as atitudes da ex-fotógrafa são violentas o bastante. Caso reforçasse o aspecto abusivo, tornaria sua personagem óbvia, novelesca. A contenção da veterana, face ao estilo cru do menino, garante uma fricção muito bem-vinda em termos dramáticos. Seville ainda toma a precaução de reservar certa ternura à enfermeira, sem transformá-la numa garota ingênua. Ela se distingue desta maneira dos três familiares, promovendo uma importante variação cênica.

No final, trata-se de um projeto que busca constantemente se equilibrar entre a delicadeza e a aspereza, entre a sutileza e a assertividade. Filma grandes cenas crepusculares, com o plano aberto e os tons dessaturados, após falas ríspidas como “Então duas pessoas vão morrer naquele quarto agora?”. Registra um pequeno pedido de desculpas logo após uma violência explícita. Estima, igualmente, que a morte pode ser tão carinhosa quanto chocante em sua simplicidade. Talvez Seville ainda não tenha desenvolvido plenamente suas habilidades estéticas e narrativas, porém apresenta um diretor de potencial para os filmes seguintes.