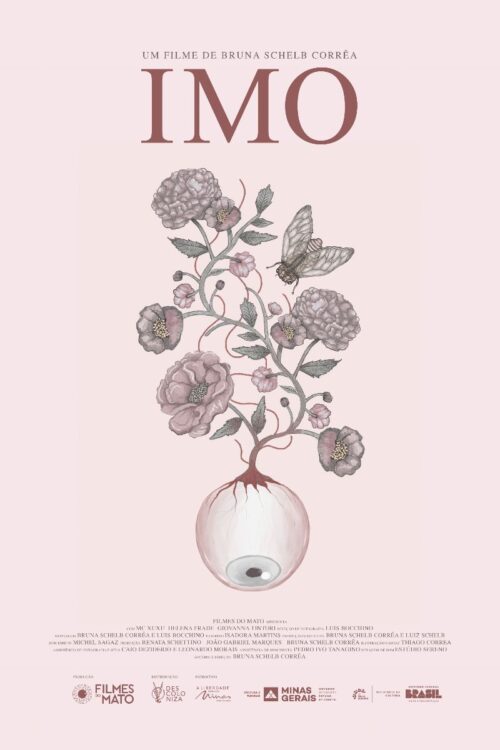

Uma mulher nua, deitada sobre a mesa de jantar onde homens sorridentes se preparam para o banquete. Eles bebem vinho, tingindo os dentes de vermelho-sangue. Uma figura solitária arranca os próprios olhos e os planta na terra — até que uma bela planta nasça deste ato de sacrifício. A funcionária de uma empresa é assediada por mãos que apalpam seu corpo, enquanto o telefone toca sem parar. Entre as infinitas posibilidades de representar a opressão sobre as mulheres, a diretora Bruna Schelb Corrêa opta por um caminho bastante particular. Investe em três segmentos autônomos, cada um deles liderado por uma mulher sem nome.

Elas são jovens, solitárias, emudecidas, e associadas unicamente à condição de oprimidas. Enquanto arquétipos da condição feminina, não possuem subjetividade, psicologia, gostos, nem temperamentos particulares. Não manifestam ambições para o futuro, ou desejos específicos. Representam corpos no espaço, exemplos amplos de mulheres universais. Talvez, em virtude desta construção macro, a cineasta vise a identificação de todas as espectadoras — além de, possivelmente, provocar o incômodo masculino diante da galeria de abusos.

De qualquer modo, as mulheres entram em cena, sofrem alguma forma de opressão (sem chorar, gritar, nem pedir socorro) reagem violentamente, por conta própria, e encerra-se o episódio. Existe início, meio e fim em cada esquete, ou ainda, causa e consequência; ofensa e reparação. Corta-se a mão que molesta; envenena-se o corpo que humilha. As narrativas resolvem de maneira sucinta, fácil, quase evidente, o complexo problema social abordado. Aposta-se numa vingança simbólica contra o patriarcado, reagindo com a mesma brutalidade sofrida. Olho por olho.

Nem totalmente naturalista, nem orgulhosamente fantástico, IMO sofre deste meio do caminho, esta liberdade típica da videoarte que talvez não sirva a nenhuma radicalidade propriamente dita.

Em termos conceituais, trata-se de uma proposta coesa. A diretora sabe exatamente onde pode chegar com estas alegorias vastas. Elas se completam, ou talvez se repitam, sem reproduzirem uma lógica narrativa convencional. Isso significa que poderíamos nos contentar com um ou dois segmentos, ou expandir o mosaico para quatro, cinco, seis histórias, sem prejuízo real ao discurso. Eles reafirmam, em uníssono, uma lógica, discurso e modus operandi idênticos. Atestam a existência de um obstáculo e o resolvem em seguida. Representam o problema para poderem, então, apresentar a solução. Neste sentido, e somente neste, a obra poderia ser considerada didática.

IMO — um título tão misterioso quanto suas imagens — opera num tom inesperado. Trata-se de uma experiência bastante monocórdica e contemplativa para uma narrativa de vingança. Pode se encaixar na performance, embora os corpos, de fato, não performem para além da situação inconvencional em que se encontram. As mulheres-sem-nome reagem aos estímulos alheios, entretanto, evitam a gestualidade performática como se entenderia num conceito teatral, ou herdeiro das artes visuais. A disponibilidade e presença dos corpos constitui um valor em si.

A estética tampouco experimenta para além da granulação intensa e das cortes fortes, que nos retiram de um tempo e local específicos. Nunca se busca representar a opressão via enquadramentos, composições, profundidade de campo. O som seria o domínio mais próximo da monstruosidade discretamente evocada pela captação imagética. O trabalho sonoro é intenso, opressor (a batida inicial, o telefone tocando), em alto volume, com ruídos se sobrepondo aos outros, e contrastando com os rostos impassíveis das figuras vitimizadas. No entanto, apesar dos olhos arrancados e plantados, seria difícil pensar no projeto enquanto iniciativa de body horror, ou de rape and revenge.

Assim, adota-se a aparência de drama convencional para um conteúdo “experimental” (as aspas se fazem necessárias, neste caso); aplicando uma fotografia plácida ao imaginário da violência de gênero. As mortes e membros decepados não provocam horror, choque, surpresa — estaria aí a verdadeira crítica da autora? O sangue se assume como falso, a mão cortada obviamente não se assemelha à mão verossímil. Nem totalmente naturalista, nem orgulhosamente fantástico, IMO sofre deste meio do caminho, esta liberdade típica da videoarte, que talvez não sirva a nenhuma radicalidade propriamente dita.

Resta a curiosa impressão de uma narrativa arrastada, apesar da duração curtíssima de 70 minutos. O dispositivo jamais se desenvolve, intensifica, nem explora os limites de sua representação. O resultado pode ser considerado tão óbvio (a mulher “comida” no banquete, a metáfora clássica do pássaro preso na gaiola) quanto hermético, de difícil acesso (o tempo esticado dos planos, a recusa em psicologizar as personagens). Às vezes, desperta a impressão de ter sido esticado para acomodar-se ao formato do longa-metragem, enquanto o curta parecia muito mais adequado ao filme tão carente de ritmo.

O resultado presente no circuito comercial em 2025, sete anos após a realização, poderia ser confundido com o interessante projeto conceitual de um longa ainda não elaborado. Assemelha-se ao ponto de partida para uma investigação acerca das opressões e as maneiras de representá-las, para além da mera constatação de sua existência. No entanto, sustenta esta incômoda impressão de insuficiência, como se lhe faltasse gana, elaboração, pungência. IMO está a dois passos do horror, a dois passos da crônica do absurdo, a dois passos do pesadelo onírico. No entanto, não abraça com gosto a estética de nenhuma destas propostas. Ainda as observa de fora, acanhado demais para quem se confronta a um tema tão grave.