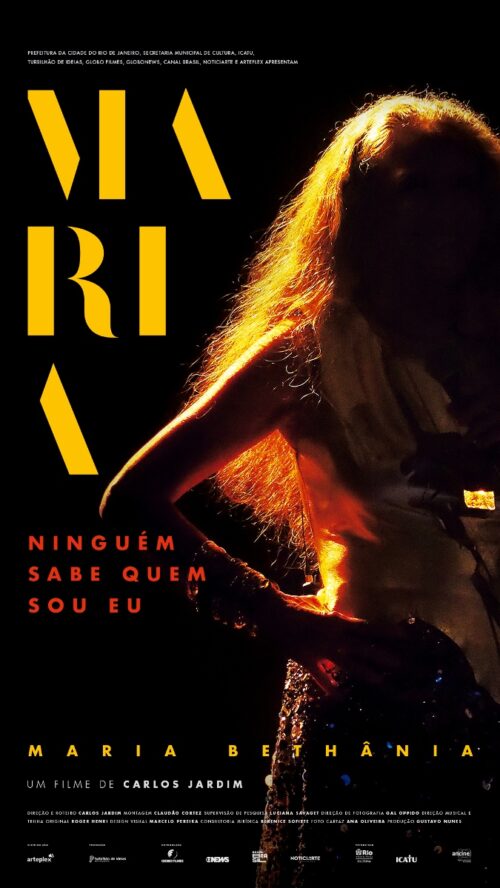

Em primeiro lugar, é preciso fazer algumas distinções. Maria Bethânia é uma artista fenomenal, uma das maiores cantoras e intérpretes da história da cultura brasileira. Há décadas, sustenta o vigor impressionante sobre os palcos e fora dele, em escolas de samba ou entrevistas. Ela fez de sua carreira um hino de resistência da arte face às opressões, sempre de maneira carinhosa e dedicada. Conseguiu estabelecer um estilo próprio, sem recusar as inovações e modernidades. Assim, pode ser considerada um exemplo para a nova geração da música nacional.

No entanto, não caberia a um crítico, neste caso, julgar o valor de Bethânia, e sim do filme a respeito de Bethânia — o que são coisas completamente diferentes. O diretor Carlos Jardim opta por um formato simplíssimo, alternando depoimentos com materiais de arquivo de shows e ensaios. A protagonista comenta o espetáculo dedicado a Clarice Lispector, e vemos o tal espetáculo. Menciona seu temperamento e exigência com os músicos, e presenciamos cobranças de ritmo e afinação. A relação não poderia ser mais funcional, para não dizer óbvia.

O filme está ciente do privilégio e da honra de ter a personagem apenas para si, durante algumas horas, então abre a narração com pompas dignas de um fã orgulhoso. As vozes elogiam a “presença magnética nos palcos”, enquanto um texto retórico pergunta: “Será que já vimos tudo sobre ela? Aqui, quem fala e canta é Maria”. Em formato análogo ao de um concerto, um apresentador abre caminho para Bethânia começar a falar. Ocasionalmente, a voz de Fernanda Montenegro surge para destacar apenas frases elogiosas à cantora.

Assim, Maria: Ninguém Sabe Quem Sou Eu parte da admiração para chegar à admiração. As conversas mencionam a ditadura, a relação com Caetano Veloso, com a mãe falecida, a escolha das canções, a decisão de cantar com os pés descalços, a caixinha secreta colada ao peito. Trata-se de uma fala amigável, despojada, porém isenta de novidades, de contradições ou reflexões. Bethânia responde a perguntas simples, de caráter sentimental, a exemplo de “Como se vive com uma saudade tão grande?”, a respeito da mãe.

O cineasta certamente demonstra interesse em ouvir, porém, aparenta não ter nada a dizer sobre seu tema e objeto de estudo.

Para um questionamento retórico, ela oferece respostas confessionais e muito firmes. No entanto, é evidente que o autor não procura extrair algo novo, promover discussões inéditas, reavaliar períodos da carreira, ou tecer comentários amplos a respeito do estado das coisas. O papo se desenvolve sem rumo preciso, abordando quaisquer temas de maneira leve, sem começo nem final, alternando-os com um simples corte na edição. Passa-se do amor pela Bahia à preferência por microfones com fio, e então à admiração pela literatura.

Neste aspecto encontram-se os problemas do documentário: a ausência de ambições estéticas, narrativas, discursivas. Carlos Jardim oferece uma escuta atenciosa, cúmplice, disposta a escutar tudo o que seu ídolo tenha a dizer. Quem dita os rumos da narrativa é a cantora, que domina todas as imagens, toda a fala, todos os temas. Outros personagens são citados apenas em relação a Bethânia. O cineasta certamente demonstra interesse em ouvir, porém, aparenta não ter nada a dizer sobre seu tema e objeto de estudo.

A presença de Bethânia constitui uma finalidade e um valor em si, independentemente do que fale. Pode-se pensar, curiosamente, num filme retórico, um cinema de pouca preocupação com o próprio cinema. Nenhum elemento de linguagem é introduzido para atribuir dinamismo ao resultado, ou para incorporar metáforas, poesias, atritos via montagem, ou sugestões de sentidos para além do conteúdo imediato dos comentários de Bethânia. O audiovisual se limita a mero suporte de uma gravação, um documento. A forma se apequena diante do conteúdo.

A atenção modesta à estética se traduz em escolhas pouco elaboradas de som, luz, maquiagem, cor, enquadramentos. O rosto de Bethânia é maquiado em coloração alaranjada, muito diferente das mãos bastante brancas que cobrem a face com frequência, posto que um refletor de luzes frias atinge diretamente as mãos. As luzes possuem cores distintas e são posicionadas em pontos contraproducentes em relação à protagonista. Às vezes, o enquadramento busca os dedos e as mãos pelo prazer de fazê-lo, sem relação direta com o tema debatido, ou com o instante preciso da narrativa.

O som sofre estranhas alterações de volume e qualidade. Talvez a cantora bata acidentalmente na lapela durante algumas falas, ou abafe o microfone em outros instantes. Assim, um simples ajuste do corpo na cadeira promove uma mudança considerável na qualidade da captação sonora, não corrigida em pós-produção. Uma câmera distante, talvez com objetivas em tele-objetiva, treme excessivamente ao filmar a artista em contraluz. Tais falhas seriam compreensíveis num filme de urgência, captando acontecimentos imprevisíveis nas ruas, por exemplo. Em se tratando de uma filmagem controlada, sobre um palco, com nenhuma movimentação, tornam-se menos justificáveis.

“O que falta para Maria Bethânia?”, pergunta a voz do autor, em off. A resposta se mostra tímida, indecisa. Curioso questionamento para um documentário que se abre, justamente, com a promessa de que “nem tudo foi dito” ainda. Prepara-se o terreno, ou o palco, para revelações e ousadias que jamais aparecem. A cantora já foi tema de diversos documentários, como Música É Perfume (2005), Pedrinha de Aruanda (2016) e Fevereiros (2017), além de contribuir para outros documentários acerca da cultura e música brasileiras. Estes projetos transmitiam, em maior ou menor grau, a vontade de promover uma voz própria, tão potente quanto aquela da mulher homenageada.

Aqui, nota-se uma forma de cinema muito próxima da reportagem, sobretudo aquela de caráter televisivo, vespertino, como um papo descontraído entre amigos no sofá. A paixão do autor por Bethânia é evidente, assim como a riqueza do pensamento desta. No entanto, é triste testemunhar uma arte se diminuindo para homenagear uma artista, transformando a humildade em submissão. Ao invés de estimar que o filme precisaria ser forte, arrojado e lírico como Bethânia, acreditou-se que bastava abrir a imagem, enquadrar a cantora no centro e deixá-la prosear, um pouco a esmo. Para o cinema, isso é pouco.