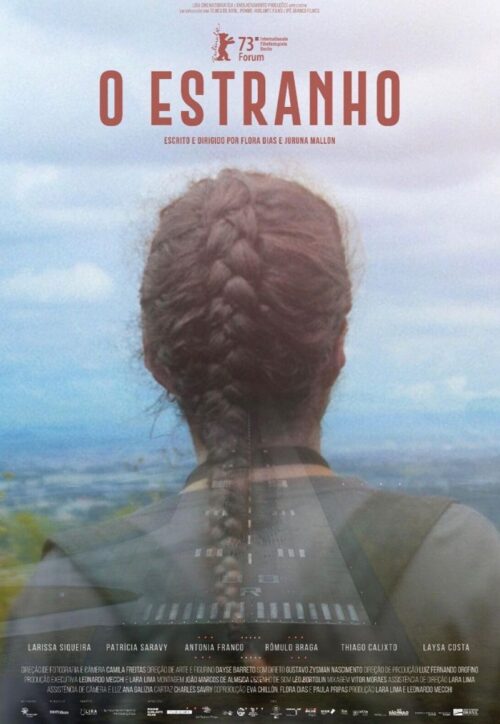

A maioria das pessoas se deslocaria a um aeroporto para admirar os céus, mas os diretores Flora Dias e Juruna Mallon vão até Guarulhos para olhar o chão. Neste solo, relembram as origens indígenas apagadas, os povos retirados para a construção de Cumbica, a riqueza natural perdida. A dupla explora os terrenos imediatamente ao redor, onde analisa pedras, cavernas, placas. Descobrem comunidades indígenas que migraram de suas aldeias originais, e inventam brincadeiras entre adultos baseadas na geografia antiga do bairro. Guarulhos se converte em espaço de memória e reinvenção.

A trama é guiada por Alê (Larissa Siqueira), funcionária que trabalha há muito tempo carregando as esteiras com as malas despachadas por viajantes. Habitante da região, antes mesmo do aeroporto, ela testemunhou a construção e os crimes de direitos humanos. Assim, nutre uma relação de amor e ódio com o local que lhe dá o trabalho, mas lhe retirou as raízes. Esta mulher se diverte em invadir as malas não recuperadas, furtar pequenos objetos e deixar outros (uma pedra da região). Ela se mostra discretamente interessada em criar conflitos, levantar dúvidas nas milhares de pessoas que percorrem o aeroporto diariamente, sem questionar a importância de sua história.

O filme dedica um bom tempo a construir a psicologia e os amores desta mulher. Ela se relaciona com uma colega depiladora (Patrícia Saravy); combina passeios com as outras funcionárias; monta sua coleção caseira de fotos roubadas de viajantes. Os cineastas se voltam a estes trabalhadores pouco reconhecidos (o que inclui um líder sindical, interpretado por Rômulo Braga) ao invés de retratarem as lideranças, os chefes e diretores. A postura se mostra coerente com o discurso político, que prefere valorizar os cidadãos na parte mais baixa da pirâmide, sem buscar os responsáveis no topo da hierarquia. Decidem compreender e refletir antes de julgar e propor.

O público deve sair da sessão repleto de questionamentos — algo compreensível, visto que a intenção nunca parece ter sido esclarecer, nem desvendar Guarulhos.

Por isso, O Estranho funciona enquanto evocação ampla de uma memória brasileira. Ele remete a um grande painel colado à parede, incluindo fotos de inúmeros temas de interesse da dupla, conectados por um barbante. O genocídio indígena está ligado à destruição da natureza, que está ligada ao desprezo pelas religiões de matriz africana, que está ligado à nossa relação cristã com a morte, que está ligada ao desprezo pela história e pelas raízes, que está ligada à exploração dos trabalhadores de baixa renda, e assim por diante. Estes temas, e mais alguns, atravessam a experiência do longa-metragem.

Devido ao foco amplo, a narrativa pode soar dispersa demais para parte do público. Recursos muito distintos são introduzidos na trama sem retornar, nem se desenvolverem depois. Constituem focos em si próprios, cenas isoladas que poderiam se inserir em outras posições na montagem. A sequência de temporalidades no início, recriando uma cidade imaginária pré-aeroporto (em 1590, 1932, 1893, 1677, 1492, etc.) produz um efeito hipnótico, porém abandonado. A conversa das namoradas à distância, com uma voz over estranhíssima, porque próxima do espectador, também chama atenção à separação entre som e imagem — elemento tampouco explorado mais tarde.

Os estranhamentos estéticos — estes que realmente justificam o título — persistem. Subitamente, os diretores introduzem cenas de documentário tradicional, com depoimentos de mulheres indígenas à câmera. Em seguida, um documentário fictício também encontra espaço, com as perguntas de uma estudante à funcionária Alê. De costas, uma especialista (Helena Albergaria) discorre sobre sedimentos e pedras encontrados à beira dos rios, hoje poluídos. Em meio ao Duty Free, três amigos encenam uma dancinha ao som de música congolesa. No terreiro, a personagem discute o distanciamento do candomblé. Estes instantes poderiam existir em filmes diferentes. Ora, o filme se estabelece nas costuras improváveis e na ruptura com a previsibilidade.

O roteiro em freestyle talvez não funcionasse sem a presença de atores excelentes. Larissa Siqueira possui belo controle da voz e dos ritmos, além de uma presença muito espontânea em frente às câmeras. As longas caminhadas no aeroporto, em plano-sequência, servem para destacar a funcionária invisível, revelando-a aos olhos do espectador. Patrícia Saravy constitui outra força da natureza: o despojamento na cena da brincadeira, e as provocações no diálogo do karatê comprovam um talento excepcional. Rômulo Braga, Jorge Neto e Helena Albergaria completam o elenco dotado de plenos recursos para o trabalho naturalista.

A este propósito, o projeto encanta pela criação de conversas verossímeis, de aparência documental, incluindo tiques, gírias e repetições que talvez tenham vindo do improviso, ou da criação conjunta em ensaios. Dias e Mallon sabem trabalhar o elenco, filmando corpos, nudez e afeto sem qualquer fetichismo. Nem a natureza, nem os eventuais furtos são abordados com o mínimo senso de espetáculo. Aqui, a câmera se faz parceira, cúmplice, isenta de julgamentos morais em relação aos protagonistas.

Logo, os diretores se convertem em observadores atentos, ao invés de figuras dominantes de suas ficções — há uma bem-vinda horizontalidade no processo. As demais equipes técnicas acompanham este bem-vindo despojamento. O aeroporto e seus arredores ganham cenas de luz natural e nada idealizada (há mais dias nublados, difusos, do que luzes bem recortadas); o barulho dos aviões é plenamente incorporado durante uma entrevista; e a paisagem não ganha nenhum tratamento para soar mais amedrontadora (o rio poluído) nem preciosa (as partes preservadas). A mise en scène jamais se esforça para seduzir e convencer o espectador, e neste aspecto, interessa ao elaborar um cinema pessoal, convencido de sua própria coreografia e do patchwork da montagem.

Por fim, a liberdade no agenciamento das imagens foge ao perigo da aleatoriedade. Os focos podem ser bifurcados em excesso, porém o tratamento estético se revela coeso, costurando tantos olhares e direções. Ao final, esta não será a história de Alê, nem de Antônia, mas de Guarulhos enquanto organismo vivo e autônomo. Por isso, as pessoas que o ocupam, e onde ali trabalham, constituem partes tão importantes quanto a “infância” e “fase adulta” da cidade (os flashes de diferentes temporalidades, com atores reutilizados na trama contemporânea). Aos poucos, percebemos que tudo está, de fato, conectado.

O filme precisa voltar às origens — ou seja, aos povos originários — para encerrar seu discurso e meditação. O público deve sair da sessão repleto de questionamentos — algo compreensível, visto que a intenção nunca parece ter sido esclarecer, nem desvendar Guarulhos. O Estranho acredita num espectador ativo e inteligente, capaz de unir estas peças e pensar por si próprio, extraindo as conclusões que lhe couber. Como bons pesquisadores, Dias e Mallon efetuam a pesquisa de campo. Agora, estas informações, imagens e metáforas podem reverberar junto ao público.