Em termos narrativos, Paris, 13º Distrito (2021) representa um filme explicitamente contemporâneo, do tipo que não seria possível poucos anos atrás. O diretor Jacques Audiard explora os relacionamentos de uma juventude presa às redes sociais, solitária em meio à multidão, afetada pela crise financeira apesar da alta qualificação acadêmica e profissional. Estes indivíduos amam, esquecem o amante no dia seguinte, e voltam a reencontrá-lo com a fluidez de quem escolhe um novo par de calças no armário. Nenhuma configuração é tão sólida que não possa se alterar por completo na cena seguinte.

Assim, Camille Germain (Makita Samba) é um professor universitário arrogante e respeitado, porém num corte da montagem, passa a dividir um pequeno apartamento com a primeira pessoa encontrada, e na elipse seguinte, surge trabalhando no setor imobiliário. Nora Ligier (Noémie Merlant) sofre as consequências de ser confundida com uma estrela do pornô — sua vida parece arruinada pelo bullying e o machismo dos colegas. Simples salto temporal, e ela estará distante do meio universitário. O conceito de “modernidade líquida” de Bauman se explicaria muito bem por esta experiência de dispersão e reconfiguração quase aleatória dos corpos e dos afetos.

O discurso se expande ao sexo e à sexualidade. Camille logo se relaciona com a colega de quarto Émilie (Lucie Zhang), antes de determinar, de modo abrupto, que o sexo se interrompa. Ele passa então a trazer garotas para o apartamento. O chefe da imobiliária se relaciona com Nora, que recusa o flerte ao princípio, antes de tomar as rédeas da sedução e o controle do relacionamento. Audiard filma corpos sem idealização, nem efeitos de luz, trilha ou montagem destinados a torná-los mais sedutores aos olhos do espectador. Eles exploram seus corpos como quem almoça, dorme, estuda. O sexo se torna uma parte banal da vida cotidiana.

Por este aspecto, em termos estéticos, o longa-metragem remete às experiências da Nouvelle Vague, que consagraram certa ideia do cinema francês no imaginário coletivo. Assim como nas obras iniciais de Jean-Luc Godard, François Truffaut e Éric Rohmer, os protagonistas deste drama passam a maior parte do tempo pelas ruas da cidade. Eles são seguidos por uma câmera fluida na mão, tremendo de maneira quase imperceptível, e filmados com luz natural, avessa a recortes preciosistas de textura ou profundidade de campo. Trilhas sonoras destinadas a manipular sentimentos são retiradas de cena.

Em outras palavras, atinge-se uma forma de cinema crua, direta, próxima da aparência de realidade — apesar do preto e branco que estiliza a percepção do real. A narrativa desperta a impressão de seguir o trio central sem objetivo preciso, nem uma lição a aportar no final. Segue-se o dia após dia, como se houvesse abertura à espontaneidade, e a própria câmera ignorasse os próximos passos dos atores-personagens. Obviamente, os saltos temporais denotam o estrito controle da trama, porém cada cena, em seu ritmo interno, soa acontecer em tempo real, abrindo-se ao acaso, à contemplação, aos tempos mortos.

O autor experimenta uma forma de cinema praticamente oposta àquela que o consagrou nos festivais internacionais.

Ao invés de filmar as grandes transformações na vida dos heróis, Audiard privilegia os trechos intermediários. Nada da decisão de Nora em abandonar a faculdade, da escolha controversa de Émilie em parar de visitar a avó no hospital, ou de Camille em ingressar no ramo imobiliário para completar a renda. Quando percebemos, estas transformações já ocorreram, e caberá ao espectador lidar com a surpresa ou frustração das guinadas abruptas desprovidas de preparação. Presenciamos mais cenas com estes jovens adultos tomando café, correndo para chegar ao trabalho e atendendo o telefone do que sofrendo profundas mudanças de vida.

A proximidade com os preceitos da Nouvelle Vague decorre igualmente da montagem nada discreta, com aparência de leveza, contrária aos dramas solenes do “cinema de papai” que os críticos-autores da Cahiers du Cinéma tanto detestavam. Por que o cinema não pode ser leve em construção, aparência, em imersão na vida diária de gente comum? É claro que a aparência despojada nunca significou um cinema inconsequente: havia um controle estético precioso, além de um posicionamento político evidente, por trás daquelas obras; assim como existem, em igual medida, neste filme do século XXI.

Audiard jamais foi conhecido por obras etéreas, de contemplação. Pelo contrário, O Profeta (2009), Ferrugem e Osso (2012) e Dheepan: O Refúgio (2015) carregam temas densos, em abordagens estética e narrativamente sombrias, de rígido controle de mise en scène. Por isso, encontrá-lo experimentando um registro de tamanha despretensão soa como um exercício muito bem-vindo na carreira (sobretudo após o fracasso comercial e de crítica de Os Irmãos Sisters, 2018). O autor experimenta uma forma de cinema praticamente oposta àquela que o consagrou nos festivais internacionais, mostrando-se igualmente desenvolto com narrativas cotidianas do que nos universos da máfia, dos relacionamentos tóxicos e da marginalidade étnica e social das periferias francesas.

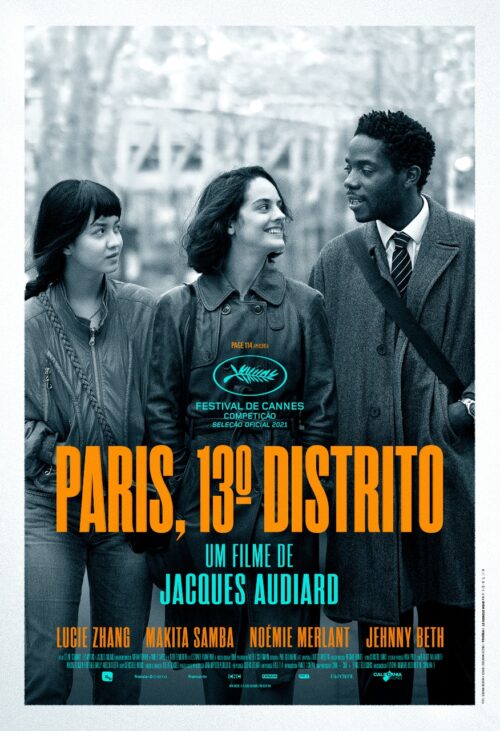

A direção de atores se mostra equilibrada e precisa: Makita Samba, Noémie Merlant e Lucie Zhang conversam como colegas num bar, em ritmo ora truncado, ora acelerado; errando as palavras e se repetindo. Os planos de conjunto minimizam sentimentos muito demarcados nos rostos enquanto privilegiam as movimentações da cozinha ao quarto; da avenida à universidade. O trio demonstra uma entrega impressionante ao registro minimalista, para o qual a qualidade da atuação decorre da impressão de não atuar. Este registro é complexo, porém comum na escola naturalista de dramaturgia francesa, para quem os ditames do method acting anglo-saxão pareceriam ridículos.

Para os protagonistas, um silêncio será apenas uma pausa, e a hesitação, nada mais do que um tique, ao invés de um momento profundo onde refletem sobre algum trauma de infância, por exemplo. As atuações resgatam a ideia do corpo presente, desconstruído de exemplaridade ou finalidade precisa. Trata-se de um gesto de entrega que resultaria em descaso ou amadorismo nas mãos de diretores menos experientes, porém Audiard calibra seu elenco em tom coeso e equilibrado — ninguém se destaca em relação aos colegas, positiva ou negativamente.

É certo que algumas passagens soam estranhas, pouco justificáveis, aproximando a trama do realismo fantástico rumo ao final — vide a queda no parque e o beijo em contraluz. A proposta de cinema direto abres as portas à percepção romântica, excessiva, contradizendo a si própria. O diretor encontra no artifício a força necessária para concluir um projeto que, até então, se sustentava no decalque mínimo do real. Paris, 13º Distrito combina estranhezas estéticas a naturalismos narrativos — ou seria o contrário?

De qualquer modo, com suas arestas, revela-se uma obra ousada para um autor consagrado. Ele oferece a perspectiva de uma Paris marginalizada e multiétnica, distante dos fetiches que costumam acompanhar a representação de pessoas negras e asiáticas nas periferias, evitando converter estes traços em motor de conflito. Talvez o principal posicionamento político se encontre na imagem de um intelectual negro de corpo nada fetichizado; na figura de uma profissional asiática sem apego específico à cultura chinesa. Há potência na escolha deliberada pela simplicidade diante de temas tão propensos à problematização.