Um Filho se inicia com um grito de alerta: Kate (Laura Dern) bate à porta do ex-marido Peter (Hugh Jackman). Preocupada, afirma que existe algo errado com o filho adolescente do casal. Ele anda estranho, tem faltado à escola, não se comunica bem dentro de casa. Talvez ele esteja com problemas graves; talvez esteja escondendo algo. Os indícios não demoram a se confirmar: o menino de 17 anos tem cortado os pulsos, flertado com o suicídio, e tentado escapar tanto da casa da mãe, quanto daquela em que vivem o pai, a nova esposa, Beth (Vanessa Kirby) e o irmãozinho recém-nascido.

Em outras palavras, o drama parte da introdução imediata do dilema familiar, que começa a destruir a vida de todos os envolvidos. Cena após cena, eles se lamentam, choram, gritam, pensam absortos durante o trabalho no que fazer para ajudar Nicholas (Zen McGrath) a sair desta situação. O roteiro de Florian Zeller, que também dirige o drama, lança um olhar abrangente, do tipo que evita tomar partidos ou efetuar julgamentos morais. Todos possuem suas razões, e tentam contribuir da melhor forma, ainda que terminem às vezes por reforçar os problemas. O dilema soa insolúvel, e o prazer reside na tentativa de atenuar o inevitável.

O cineasta aposta no melodrama convencional. Isso significa que a narrativa é movida pelas emoções e pela trilha sonora, uma potencializando o efeito da outra. Estes adultos entram em desespero, se recuperam e voltam a se indignar com o destino que lhes aguarda, enquanto Nicholas repete: “Não estou conseguindo viver, não sei o que fazer com a vida. Tenho dor o tempo todo”. O núcleo abastado investe em terapeutas, médicos, novas casas com quartos confortáveis, novas escolas — sem sucesso. É claro ao espectador que o autor não busca oferecer uma saída fácil aos adultos, e sim, representar a impossibilidade de uma solução instantânea.

O cineasta aposta no melodrama convencional. Isso significa que a narrativa é movida pelas emoções e pela trilha sonora, uma potencializando o efeito da outra.

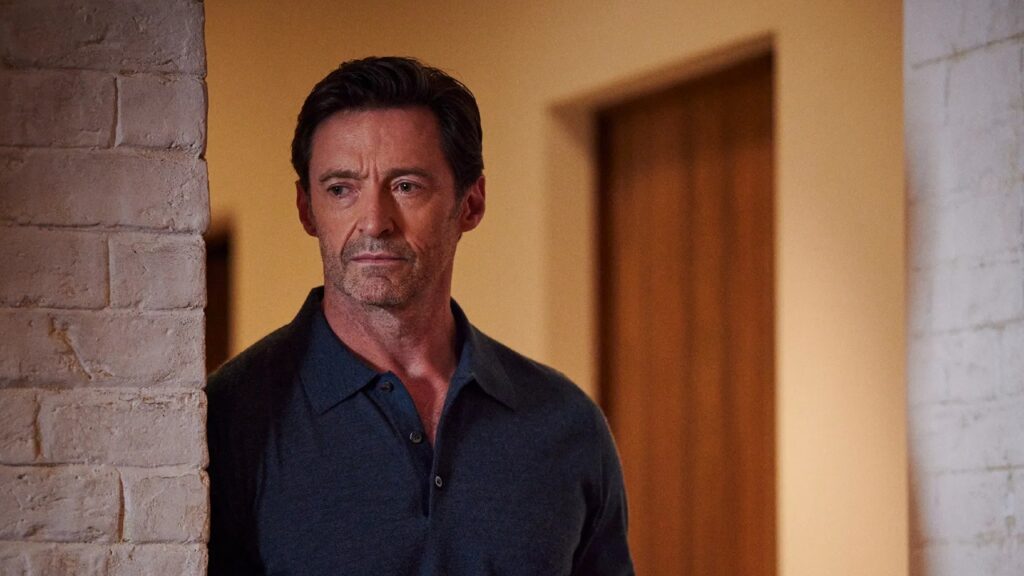

Os atores se prestam ao jogo, numa intensidade tão explícita quanto óbvia: Hugh Jackman é capaz de transmitir o desespero do pai conservador e bruto, e Laura Dern oferece uma versão em meio-tom, preferindo o rosto de comiseração às lágrimas. O garoto, em chave semelhante, se desespera, serra os dentes, foge para o quarto assustado. Neste momento, a câmera busca os rostos em close-up para favorecer a emoção e o trabalho dos atores. Sim, eles se emocionam bem, diante de situações de natureza universal e de fácil identificação. Quem não se sentiria perdido face a um caso semelhante?

Talvez a figura que consiga contornar de maneira mais interessante o imperativo da lágrima seja Beth (Vanessa Kirby), a nova esposa. Pela posição de coadjuvante, a câmera lhe deixa ao fundo dos enquadramentos, cobra menos de suas revoluções internas, e permite à atriz transmitir dúvida, ambiguidade, reflexão. Enquanto todos se convertem em pura exterioridade, Beth se preserva como um pequeno oásis de subjetividade e psicologia. Já Anthony Hopkins ganha de Zeller um papel oposto àquele desempenhado em Meu Pai (2020): contra a fragilidade do idoso no drama anterior, agora pode demonstrar uma força perversa, pragmática, exercida sobre o próprio filho.

De resto, o drama faz pouco esforço para compreender o que se passa na cabeça de Nicholas, posto que ele não assume o ponto de vista. A perspectiva resta junto ao pai que, ignorante em assuntos de ordem da saúde, oferece ordens vãs: “Eu te proíbo de cortar os pulsos!”. A depressão profunda do garoto permanece na condição de fato, de postulado inicial. O estudante está profundamente doente, e ponto. Ninguém esperaria que Zeller fornecesse hipóteses para a origem da doença, é claro, mas pelo menos que tentasse compreender o turbilhão de sentimentos pelo olhar do menino.

Neste aspecto, The Son soa distanciado e frio até demais. A recorrência de choros não esconde a ausência de poesias, metáforas, respiros. Em Meu Pai, Zeller apostava numa interessante transformação do apartamento familiar em hospital, para representar a desorientação do pai com Alzheimer. Naquele caso, o olhar subjetivo pertencia ao indivíduo enfermo. Aqui, o autor segue pelo drama mais tradicional, recheado de planos próximos, diálogos potentes, porém sem imagens que busquem evocar, por si mesmas, a revolução interna de um adolescente que cogita tirar a própria vida.

Um momento sugere uma possível metáfora dos obstáculos familiares: em certo instante, pai, mãe e filho levantam o rosto, cada um num local diferente, e parecem olhar um para o outro graças à montagem. O pequeno recurso contém sua beleza, que infelizmente nunca se repete, nem se desenvolve. O chacoalhar de uma máquina de lavar acaba se convertendo num elemento mais útil (devido às cenas finais) do que propriamente semântico; os flashbacks recorrentes da infância paradisíaca na praia apenas reforçam sentimentos de culpa e remorso. O filme nutre essa tendência a avaliar que a verdadeira vítima, no caso, seria o poderoso advogado.

Em paralelo, o drama oferece uma série de diálogos didáticos, partindo de personagens com uma autoconsciência inesperada de suas condições. Ora, nem todos os envolvidos numa crise destas proporções conseguem formular com clareza o que pensam e sentem. No entanto, Peter reconhece estar se transformando no pai tirânico, e até cita exemplos para sustentar sua tese. Frases como “Acho que estou ficando louco” e “Quando você machucava a mãe, você também machucava a mim” somente explicitam e simplificam um processo mais complexo.

No entanto, certos elementos possuíam forte potencial: a imagem do estagiário eficiente da firma, que Peter enxerga como o filho que gostaria de ter; o quiproquó envolvendo os brincos perdidos; a sucessão protocolar de perguntas no trabalho a respeito da situação em casa. Nada disso é explorado em profundidade. Mesmo assim, The Son se converte num drama eficaz, num sentido bastante cartesiano e pragmático do termo. Afinal, ele cumpre aquilo a que se propõe, sem ousadias estéticas, sem reflexões profundas. A obra propõe apenas uma grande lamentação de problemas graves que ocorrem com famílias quaisquer, sem sabermos o porquê, e diante das quais resta apenas lamentar — e, no caso do espectador, chorar junto.