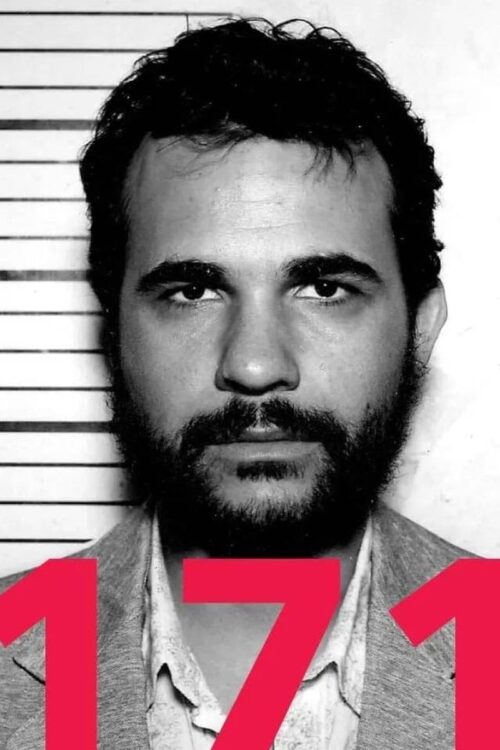

Seis pessoas encontram-se em penitenciárias. Em comum, cometeram pequenos crimes de estelionato, furtos e esquemas financeiros. Várias abordagens poderiam ser oferecidas a estes indivíduos: um estudo de seus crimes, de suas origens socioeconômicas, do sistema judiciário e suas falhas no Brasil. Questões morais e éticas (sentem-se culpadas pelo cometido?) se justificariam. Posto que foram selecionadas pelo diretor Rodrigo Siqueira durante a pandemia de Covid-19, as condições e encarceramento em meio à doença também poderiam ser consideradas.

No entanto, o cineasta privilegia uma abordagem bastante diferente. Ele parte do pressuposto que todo falsário seria, por definição, um artista da mentira. Posto que se passaram por outras pessoas, fingiram vender produtos imaginários ou interagiram com nomes falsos, seriam idênticos a atores treinados. Afinal, ambos os grupos viveriam de encarnar personalidades fictícias. É claro que as artes dramáticas provêm de muito estudo e técnica, e trabalham no consentimento da prática (sabemos que se trata de uma encenação no cinema ou nos palcos), porém o autor retira do escopo esta distinção ontológica fundamental.

Assim, os seis personagens escolhidos são convidados a encenarem pequenas esquetes relacionadas ao ato de enganar pessoas. Discutem a verossimilhança de um falso cadáver no chão, e encenam também os diretores nesta metalinguagem do faz-de-conta. Ao contrário de projetos nos quais os ensaios visam uma apresentação (caso de César Deve Morrer, 2012), aqui o resultado final importa pouco. Os criadores se contentam em vestir os protagonistas de travesti, de padre, de cadáver. A mentira se converte numa finalidade em si própria, uma encenação lúdica destituída de pretensão profissional.

A ficção-dentro-do-documentário soa como uma mera desculpa, um motivo para contornar a fala esperada em tom confessional ou informativo. Nem Siqueira, nem os protagonistas levam o teatro amador a sério.

Por isso, 171 apresenta uma estrutura tão livre quanto dispersa. Misturam-se as seis histórias em paralelo, e em cada uma delas, alternam-se entrevistas tradicionais às câmeras, ensaios para encenações, e conversas despojadas com o diretor, que lança uma pergunta em voz off. Elabora-se um filme-processo, no sentido em que o estímulo à reencenação inofensiva do crime os convida a refletirem acerca de sua relação com os atos cometidos. Em todos os casos, evocam os furtos e esquemas ilícitos com a tranquilidade de quem informa o nome, idade e data de nascimento.

Logo, a ficção-dentro-do-documentário soa como uma mera desculpa, um motivo para tirá-los do ambiente tradicional da cadeia, e da fala esperada em tom confessional ou informativo. Nem Siqueira, nem os protagonistas levam o teatro amador a sério. Um deles, ator de formação, parece atuar no papel de alguém que levaria este jogo com seriedade, sem fazê-lo de fato. O interesse, portanto, reside na vertigem do dispositivo, no “será que é verdade?”, na comunhão desafetada e inconsequente destes encontros.

O recurso possui suas vantagens. Por um lado, esta estrutura horizontal diminui a hierarquia onde se encontram, habitualmente, o diretor e o entrevistado. Não se trata de filmes sobre estas pessoas, nem sobre seus crimes, apenas filme a respeito da leitura, condescendente e alegre, da mise en scène de si mesmo. “Mentimos 80 vezes por dia”, lembra um dos diálogos, às vezes no intuito benéfico de não magoar outra pessoa. O aspecto pomposo dos talking heads desaparece (a narrativa se inicia com cabras andando a esmo por um corredor), assim como a noção de uma mensagem e um ponto de vista assertivo a respeito de casos sociais.

Por outro lado, o roteiro tateia seu caminho quase a esmo. O longa-metragem desperta a impressão de ter encontrado seu formato, ritmo e linguagem apenas na montagem, quando as histórias foram intercaladas da melhor maneira possível. O que os autores teriam a dizer a respeito dos crimes e da mentira, ou da relação entre a farsa real e a farsa consentida na arte? Existe um prazer maior em imaginar este conceito instigante do que em desenvolvê-lo com rigor, nas minúcias de suas particularidades. Até por isso, as encenações se tornam retóricas, e a direção demonstra pouco interesse em conhecer seus personagens em profundidade. Eles lhe interessam mais como falsários-atores do que indivíduos dotados de fraquezas, forças, objetivos e opiniões políticas.

Algo semelhante havia acontecido em outro documentário do diretor. Terra Deu, Terra Come brincava de maneira semelhante com a ficcionalização do real, ou com pessoas reais encenando algo que lhes é familiar. Assim, jogava-se ao espectador a responsabilidade de determinar a possível veracidade do que via. No final, a desconstrução da aparência de verdade e do aspecto fatual do documentário se revelava o verdadeiro objetivo do filme. Os personagens indígenas tinham suas culturas e subjetividades transformadas em pano de fundo da brincadeira de linguagem. Este era um filme sobre filmes, uma arte sobre a arte.

Nem 171, nem Terra Deu, Terra Come se esforça em captar algo autêntico dos personagens, um talento único que possam oferecer organicamente, por si próprios. Trata-se de uma forma de documentário obcecado pelo controle, pela intervenção no meio, pela disposição de indivíduos e elementos no espaço. Para o bem ou para o mal, filma-se a realidade alheia como se faria numa ficção convencional, motivada por roteiro escrito e diálogos. Pelo menos, o caráter de “engano” do espectador no filme anterior (em Terra Deu, Terra Come, a descoberta da encenação se dava apenas no final) some no projeto mais recente: percebemos cedo que estas pessoas atuam em versões idealizadas ou paródicas de si mesmos.

Entretanto, formalmente, o projeto tem pouco a construir para além do jogo de cena. Uma textura digital combinada ao preto e branco bastante cinzento, de baixo contraste e com pouca textura nos espaços amplos, deixa a impressão de uma fotografia pensada a posteriori, e bastante modificada em pós-produção. Talvez a ausência de cor aproxime o homem de classe média do rapaz de origem muito pobre, ou a mulher golpista do ator nato. No entanto, sua subjetividade se atenua em meio à monotonia estética do cinza-claro perene, dos espaços que se repetem sem se desenvolver (o galpão captado pelo mesmo ângulo, os rostos centralizados no enquadramento, o scope com pouca justificativa para a utilização do formato).

Ao final, o maior interesse de 171 decorre de sua premissa. Passadas algumas encenações e ensaios abortados, não teremos chegado a nenhuma conclusão quanto à hipótese de partida: eles seriam todos atores natos? Semelhantes a artistas treinados? Diferentes de outros criminosos? Mistério. O documentário não sabe ao certo onde chegar com sua astúcia narrativa, nem sua inventividade conceitual, razão pela qual a elaboração estética e o ponto de vista político soam apáticos. Há um caráter amargo nos documentários que utilizam o material humano como simples marionetes de uma direção criativa.