O sentimento que move as protagonistas de Medusa (2021) diz respeito ao ódio do outro. Evangélicas, virgens e recatadas, estimam-se ainda mais virtuosas por vestirem uma máscara na madrugada e atacarem “vagabundas” que desfrutam de sua sexualidade como bem entendem. Neste contexto não basta apenas manter a própria castidade: é preciso vigiar e punir, garantindo, na base da violência, a pureza alheia. O sistema religioso atribui a qualquer membro da igreja uma função mista de servo divino, policial, juiz e carrasco.

Assim, a recompensa simbólica para estas meninas em constante controle de si próprias (cabelos impecáveis, roupas engomadas, fala doce e submissão aos namorados) se encontra na capacidade de impedir que outras pratiquem tudo aquilo que elas gostariam de fazer, mas não podem. A libido da gangue cristã se dirige ao prazer erótico obtido no linchamento impune em ruas públicas. Os ataques a meninas na madrugada se assemelham a sequências de orgia, algo que a diretora Anita Rocha da Silveira capta muito bem.

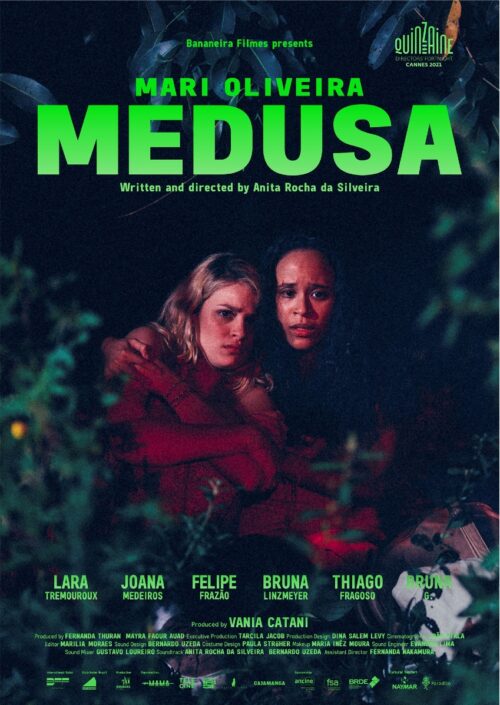

O principal símbolo desta caça às bruxas no qual as próprias mulheres reproduzem a violência do patriarcado se encontra em Melissa (Bruna Linzmeyer). A atriz talentosa e sedutora teve o rosto deformado por um ataque de ácido, e depois desapareceu. O paradeiro da garota fascina a milícia neopentecostal, porque afinal, sem corpo, não há provas (nem prazer, nem orgulho) do crime. Mari (Mariana Oliveira) e Michele (Lara Tremouroux) desenvolvem uma obsessão pela adversária que repudiam e desejam em igual medida. Estas mulheres de Deus são movidas por uma feroz pulsão de morte.

O longa-metragem se apropria do mito de Medusa de maneira inteligente e inesperada. Ao invés do monstro que transforma as pessoas em pedra, a górgona se converte na figura capaz de amedrontar e provocar desejo ao mesmo tempo. A serpente, símbolo fundamental do cristianismo, deixa de coroar apenas o cabelo da personagem que petrifica os adversários, para infiltrar o símbolo da congregação. No mito original e na versão contemporânea, a monstruosidade desta anti-heroína decorre da inveja e do ataque de outra mulher.

A cineasta adota a inteligente estratégia de revelar Melissa o mínimo possível. A mulher punida por sua autonomia se converte no motor em torno do qual gira toda a narrativa, embora permaneça ausente de parte considerável das imagens. Enquanto isso, o espectador é capaz de projetar seus próprios desejos e fobias na caracterização da jovem ausente. Como seria o seu rosto deformado? Ela teria sobrevivido? O que difere a atriz escondida sob uma máscara das puras vingadoras, também mascaradas pelas ruas?

Há um jogo complexo de identificação pelo avesso: este monstro mítico é erguido ao patamar de referencial daquilo que as garotas não querem ser. É preciso se espelhar em Melissa para efetuar o contrário. Assim, o afeto deste mosaico estritamente heterossexual se dirige ao mesmo sexo: as meninas moldam seus interesses e ódios na imagem de outras meninas, e os rapazes voltam todo o interesse e afeto aos colegas da gangue de “soldados de Sião”, espancando pecadores à noite.

O filme cresce cada vez que permite o excêntrico, o inexplicável, o grotesco.

A relação deste panorama com o Brasil atual é óbvia. Nunca tivemos tantos religiosos, militares e milicianos parasitando um Estado pretensamente laico e democrático, por trás de um viés de impunidade ou “normalidade de exceção” (do tipo que todos sabem ser constitucionalmente errado, porém tolerado quando dirigido aos grupos contrários à elite). Ataques homofóbicos, assassinatos de vereadoras negras e lésbicas, ações de milícias para sustentar o poder remetem diretamente às cenas representadas no longa-metragem.

Medusa corre o risco, durante parte da trama, de se assemelhar a uma metáfora óbvia demais, ou ainda uma mistura de fábula e distopia incapaz de se distanciar o suficiente do referencial para criticá-lo. Os filmes de vertente fantástica cujo referencial se torna realista demais (representando a política brasileira aumentada um ou dois graus em relação àquela que ocupa o noticiário diariamente) acabam deixando de explorar tanto o potencial bruto da relação naturalista quanto a capacidade de delírio e poesia estética. Este foi o caso de Divino Amor (2019), drama competente que, entretanto, jamais conseguia se descolar o suficiente do Brasil contemporâneo para analisá-lo com eficiência.

Felizmente, Anita Rocha da Silveira vai além em seu pesadelo de horror. O filme cresce cada vez que permite o excêntrico, o inexplicável, o grotesco. Os líquidos descendo aos poucos pelo ralo, de várias cores (vermelho sangue, marrom vômito, verde pomada) se misturam com as danças dionisíacas da diretora do instituto pelos corredores. Progressivamente, a narrativa abraça cenas que o espectador deve ter dificuldade de separar entre o real e o delírio. A clínica para pacientes em coma, que transborda ironicamente de morte e sexo, constitui um excelente cenário para canalizar os desejos da protagonista.

Em paralelo, o fogo volta a significar a purificação pela violência, de ambos os lados do espectro político. Os moradores de Bacurau (2019) precisavam queimar as velhas estruturas para seguir adiante, e a forasteira de Fogaréu (2022) contribuía à superação de um sistema nocivo que parecia, até então, indestrutível. Em Medusa, são os reacionários que queimam o rosto do progressismo para puni-lo pela tortura — afinal, a sobrevivente precisaria conviver com a aparência assustadora. Questionada se o fogo ateado à pecadora não seria um ato moralmente reprovável, Michele responde que não, pelo contrário. Este seria um fogo purificador, provavelmente capaz de agradar ao mesmo Deus que desejaria ver seu rebanho com armas na mão.

O elenco se presta muito bem ao idílio monstruoso. A diretora comprova novamente a capacidade de trabalhar com atrizes em fase de formação, extraindo uma atuação excelente do grupo, em especial de Tremouroux. O precioso talento da jovem com diálogos ainda pode ser muito bem utilizado pelo cinema brasileiro. Joana Medeiros domina as poucas cenas em que aparece, e Felipe Frazão ocupa o importante elo de uma masculinidade menos agressiva, porém ainda libidinosa, em oposição aos autodesignados militares do culto.

Esteticamente, a aventura possui um teor perfeitamente coeso e fluido, graças à montagem de Marília Moraes, e à direção de fotografia de João Atala. Embora o cinema nacional já demonstre um esgotamento da cartilha do queer neon, este último ainda consegue extrair tons novos, e usos mais orgânicos para esta forma de luz multicolorida (vide a corrida da vítima inicial). Atala incorpora o neon de maneira menos chamativa a si próprio, enquanto Vento Seco (2020), por exemplo, sublinhava esta escolha até converter a luz em protagonista. De qualquer modo, ainda há vertentes possíveis neste registro após Boi Neon, Tinta Bruta, Boca a Boca, Divino Amor e tantos outros.

Medusa se encerra como uma produção repleta de vigor e riscos. Talvez alguma cena soe mais desajeitada em termos de construção e roteiro — algo que já ocorria com Mate-me Por Favor. No entanto, Anita Rocha da Silveira demonstra coragem de apostar em recursos quase impensáveis ao cinema de autor “polido” (o grito que provoca desmaios), porém louváveis no cinema de gênero e na linguagem que pretende romper as barreiras do razoável. Algumas arestas são inevitáveis no caminho de uma obra pulsante como esta.