Nanny parte de uma contradição perversa das maternidades e do capitalismo: muitas babás são obrigadas a deixar suas próprias crianças pequenas em casa, sob o cuidado de terceiros, para cuidarem dos filhos de ricos. Enquanto passa manhãs, tardes e muitas noites vigiando a pequena Rose, a senegalesa Aisha (Anna Diop) não consegue parar de pensar no seu menino, Lamine, que permanece na África, mas pretende trazer um dia para os Estados Unidos. Aos poucos, a distância, a saudade e, principalmente, a culpa, consomem esta mulher — quase literalmente, aliás.

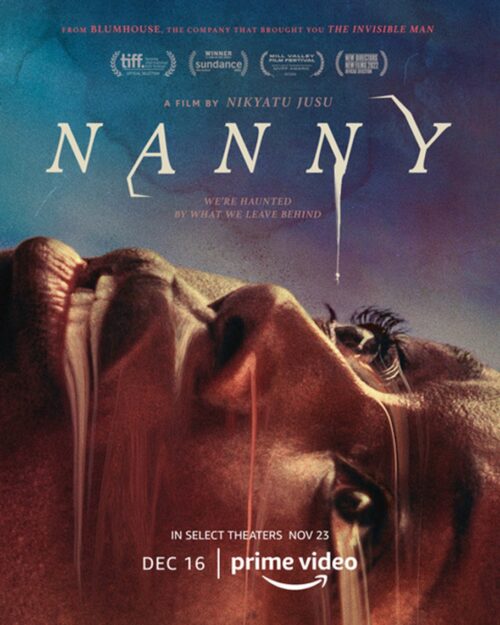

Neste caso, o horror pode ser considerado essencialmente psicológico, enquanto manifestação da psique de uma mulher fragilizada. Os perigos que assombram a heroína nunca estarão presentes para qualquer outro personagem e, mesmo sabendo que se tratam de pesadelos ou devaneios, a babá não consegue evitar o pavor que despertam em sua rotina, dia após dia. A cineasta norte-americana Nikyatu Jusu, de família originária de Sierra Leoa, opera na chave da gradação lenta e certeira: conforme os sintomas se agravam, sabemos que alguma forma de tragédia aguarda a gentil trabalhadora.

Os indícios da tensão começam desde cedo, porém de forma atenuada. Na chamada telefônica com o filho Lamine, a conversa congela numa pose estranha do garoto. Ao visitar o apartamento da família burguesa, Aisha é retratada por câmeras de segurança, despertando a ideia de estar sendo vigiada. Entrando no elevador, a câmera a enquadra num estranho contra-plongée, ou seja, de baixo para cima, causando estranhamento dentro do espaço apertado. A diretora sabe como suscitar a impressão de desconforto apenas pela construção imagética.

No entanto, uma vez chegado o terror de fato, os símbolos são extremamente clássicos. A maioria se associa diretamente à água: há o medo do afogamento, em lagos, piscinas e banheiras; além das chuvas torrenciais imaginadas no quarto. Animais que motivam fobias tradicionais também fazem sua aparição: aranhas pequenas, que entram na boca, e as grandes, rastejando sobre as paredes à noite, além de cobras peçonhentas. É difícil detectar um símbolo sequer que não tenha sido utilizado centenas de vezes em outras produções.

Diante de tantas oportunidades desperdiçadas, Nanny se sobressai enquanto drama, ao invés de filme de terror.

Os efeitos visuais destes momentos tampouco empolgam. Pela associação entre a produtora Blumhouse, especializada no terror, e a Amazon Studios, é possível acreditar que Nanny faça parte do pequeno projeto Welcome to the Blumhouse, repleto de jovens autores com orçamentos minúsculos, criando produções diretamente ao streaming. Ora, este projeto possui uma qualidade superior em termos de roteiro e trabalho de atores do que os fracos lançamentos deste selo. Em contrapartida, ainda guarda uma aparência de Filme B, acentuada pelo desfecho rápido e inverossímil.

Se as metáforas de horror não impressionam, talvez as referências à cultura senegalesa pudessem fazê-lo. Jusu introduz a figura da negra-mística, a famosa avó feiticeira, que permanece sentada numa poltrona da sala, dando valiosos conselhos a respeito do mundo dos espíritos. Ela chega a citar quadros e referências africanas que, no entanto, jamais surtem qualquer efeito na trama. É uma pena abordar a imigração de maneira tão próxima, para então se ater a sequências genéricas como uma caminhada no corredor com a faca na mão e a mulher com lentes de contato pretas.

Entretanto, havia possibilidades de sobra para um horror específico a Aisha, ou deslocado das referências óbvias. A parte inicial sugere que a garotinha possui acessos de fúria e faz visitas emergenciais ao terapeuta. Ora, nada a seguir demonstra esta característica na menina comportada até demais. A ausência do pai fotógrafo, e as sugestões de infidelidade deste homem, também produzem um perigo do qual a narrativa prefere fugir. Mesmo o ciúme entre a mãe branca, Amy (Michelle Monaghan), e a babá negra, que a filha parece preferir, resta como um aceno distante.

Diante de tantas oportunidades desperdiçadas, Nanny se sobressai enquanto drama, ao invés de filme de terror. A exploração dos patrões — supostamente progressistas, repletos de livros e fotografias de indivíduos africanos nas paredes —, o pagamento indevido das horas extras, o esquecimento de avisar quando voltam tarde e o desinteresse pela vida pessoal de Aisha produzem um retrato verossímil das profissões mal remuneradas nos Estados Unidos, ou em qualquer outra sociedade tão hierarquizada.

Além disso, Anna Diop oferece uma boa atuação, deixando claro que os sorrisos e a expressão afável jamais podem ser confundidos com ingenuidade. Nas horas exigidas, ela demonstra sua força e sua raiva. Jusu consegue atenuar o maniqueísmo decorrente de narrativas do tipo: a imigrante não representa uma vítima, enquanto os patrões, ainda que abusivos, estão longe de representarem figuras perversas. Nota-se o carinho da diretora por estes personagens, e a preocupação de existirem num universo corriqueiro e naturalista.

Até por isso, a intromissão do terror em flashes curtos e dispersos perturba o andamento de maneira negativa. Afinal, os indícios jamais se desenvolvem, somente se repetem. Caso fossem suprimidos da montagem, sobraria um drama tradicional, ainda que sóbrio e competente. Com sua presença na trama, sugerem um horror inerente não exatamente à maternidade, mas às maternidades deslocadas, afastadas de seus filhos. Por isso, longe do gaslighting, as três mães da história (Aisha, Amy e a sogra Kathleen) revelam-se as grandes sofredoras, por estarem longe dos filhos. O filme sugere que luto, ou seja, a separação definitiva ou temporária, constitui as trevas para qualquer mãe.