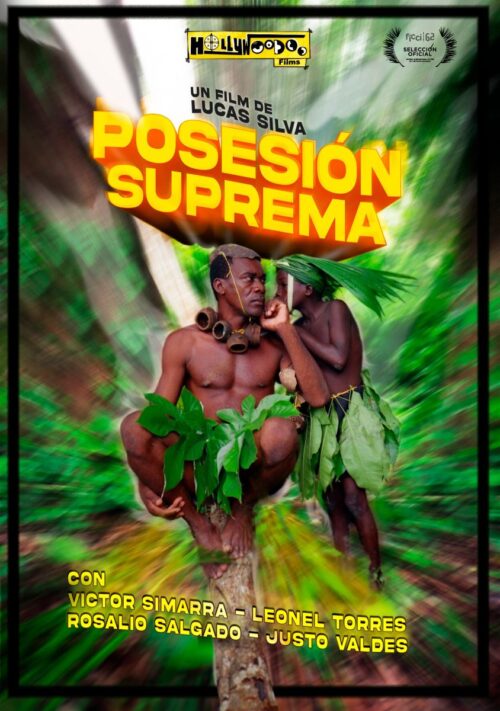

A sinopse oficial nos avisa que os moradores do Palenque de San Basilio (Colômbia), primeira cidade livre das Américas, encenam a origem deste povoado para as câmeras. Dedicam-se especialmente a homenagear a figura de Benkos Biohó, guerreiro escravizado a quem se atribui a fundação do local. Logo, teríamos uma encenação com não-atores, misturando documentário e ficção, em formato bastante comum, tanto nas produções de baixo orçamento quanto nos filmes selecionados em festivais de cinema.

No entanto, a experiência em tela está muito longe da clareza e organização sugerida pela descrição acima. Durante 70 minutos, meia-dúzia homens negros (incluindo uma criança pequena) divertem-se diante do dispositivo. Correm de um lado para o outro, vestem-se com folhas de bananeira, gritam “Benkos!” dezenas de vezes, declaram-se irmãos do personagem. Jogam terra na cabeça alheia, repetem alguns mantras incompreensíveis. Caem no chão, abraçam-se, andam pelas matas.

Em nenhum momento o longa-metragem parece ter roteirizado, ensaiado, estimulado e coordenado as ações à sua frente. Os protagonistas agem por impulso, porque podem, e porque existe um homem disposto a captar qualquer atividade que se desenvolva ali. A montagem — o único elemento verdadeiramente possuído na obra — alterna os fragmentos com uma liberdade aleatória. Repete cenas; interrompe frases pela metade; passa do colorido ao preto e branco, e ao colorido de novo; retorna a sequências iniciadas muitos minutos mais tarde. Desestrutura-se pelo prazer de fazê-lo.

Passados quarenta, cinquenta minutos, o espectador ainda pode questionar exatamente o que está vendo, por que estaria vendo tais traquinagens, e o que o autor pretenderia transmitir a partir de tudo aquilo.

Neste sentido, Possessão Suprema assume seu aspecto caseiro, amador, malfeito. A textura em baixa qualidade sugere uma captação digital de poucos recursos. A câmera na mão treme para qualquer lado, enquanto a fotografia aposta na luz natural e em gestos igualmente decididos no calor do momento, mimetizando o transe de seus protagonistas. Se os atores adotam uma espécie de coreografia caótica, o diretor Lucas Silva os acompanha neste “palco”, inclusive ajustando as lentes olho-de-peixe durante a duração de um plano — novamente, pelo simples direito de fazê-lo.

Passados quarenta, cinquenta minutos, o espectador ainda pode questionar exatamente o que está vendo, por que estaria vendo tais traquinagens, e o que o autor pretenderia transmitir a partir de tudo aquilo. Sim, a posteriori, seria possível pinçar, aqui e acolá, instantes em que os homens mencionam algo talvez compreendido enquanto evocação de fatos históricos (que precisariam ser, de alguma forma, contextualizados na sociedade e política da época). No entanto, em pleno turbilhão de estímulos, a obra propõe como única consistência a sua inconsistência perene, da primeira à última cena.

Por falta de melhor terminologia, recebe a classificação de “experimental” — espécie de “nenhum dos anteriores” na múltipla escolha das terminologias cinematográficas. Quando não se sabe o que fazer com uma iniciativa estranha, apela-se ao rótulo exótico, ainda que, no senso estrito do termo, Silva não proponha nenhuma experimentação de imagem, narrativa ou discurso digna deste nome. As iniciativas deste filão costumam ser associadas a um estudo de formas, um desejo conceitual de subverter estruturas ao promover novas formas de olhar. Nada disso ocorre em Possessão Suprema.

O cineasta apenas demonstra, ao longo desta “narrativa” — que nunca realmente conta uma história, nem articula um pensamento coerente a respeito de Benkos Biohó e a liberdade nas Américas — sua dificuldade em produzir sentido e se comunicar com o espectador. Nota-se um deleite extremo em bagunçar os padrões do storytelling, porém nenhum interesse em construir algo a partir dos escombros. O gesto cinematográfico se assemelha a uma criança que adora destruir castelos de cartas, mas depois deixa o baralho espalhado pelo chão, e se recusa a construir a pilha novamente. A noção de brincadeira se aproxima desta malícia juvenil, esta revolta sem se saber exatamente contra o quê, e muito menos o quê proporia enquanto alternativa.

Um dos argumentos mais comuns para defender, ou pelo menos atenuar as falhas deste tipo de obras, reside em seu baixo orçamento. O diretor contava certamente com recursos limitadíssimos, então deveríamos “dar um desconto”, correto? Ora, a restrição estrutural nunca foi desculpa para um cinema desinteressado pelas imagens, pela narrativa ou pelo discurso — vide o trabalho rigoroso e estimulante de cineastas brasileiros como Adirley Queiróz, Affonso Uchôa, João Dumans, Cris Ventura e Juliana Antunes, para citar alguns. O experimental, enquanto pesquisa de linguagem, nunca foi sinônimo de qualquer-coisa-vale.

Ao final, argumentou-se pelos corredores do CineBH que o resultado possui uma abordagem pessoal e única. Difícil discordar de tal afirmação. Em meio a tantos projetos latino-americanos “corretos”, representando a miséria de algum povoado vista pelo prisma típico do realismo social, visando cativar festivais, Possessão Suprema não parece preocupado em agradar a ninguém além de si mesmo. Talvez o espectador saia da sessão conhecendo pouquíssimo a respeito do lugar, das pessoas e dos fatos livremente evocados. Ele se deparará com uma investigação estética tão magra que teimaria em honrar este nome. Mas verá uma forma de autoria pessoal e debochada, feita não para o público, mas apesar dele.