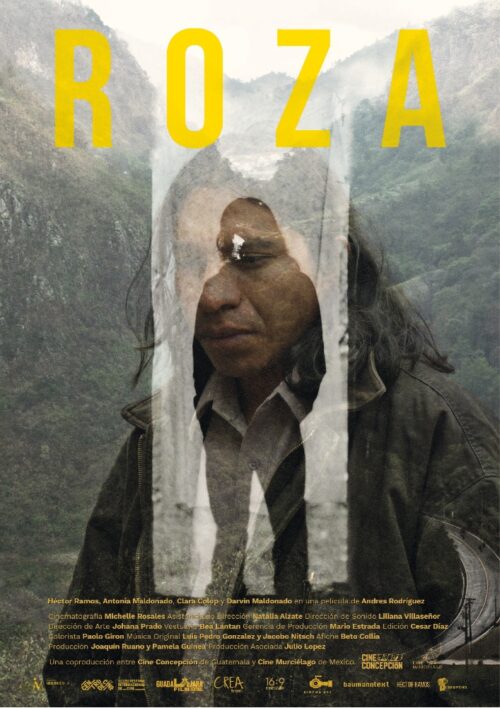

Um homem de rosto soturno. Planos silenciosos, longos, pelas periferias de um país sul-americano — a Guatemala, no caso. Imagens esbranquiçadas, naturalistas; junto a uma câmera discretamente móvel, capaz de captar movimentos de rosto e corpo sem chamar atenção a si mesma. Trilha sonora pontual e discreta, que privilegia os ruídos das ruas e os latidos dos cachorros em detrimento de uma sonoridade capaz de privilegiar os diálogos. Tudo em Roza (2022) transpira realismo, um cinema colado ao dia a dia e ao corpo de seus personagens.

Diversos temas caros à contemporaneidade se cruzam na história de um homem que, após abandonar a mãe idosa, a esposa e o filho pequeno, decide retornar para formar uma família novamente. Discute-se a falência da família patriarcal, as violências de gênero, a exploração financeira sobre os mais pobres, o abuso de poder das igrejas, o descaso do Estado com a população vulnerável, etc. Como se diria popularmente, “o coração está no lugar certo”: o filme sabe o que pretende criticar, e onde encontrar as origens de seus conflitos.

No entanto, Roza se assemelha a uma obra política passada por um filtro familiar, e um tanto desgastado, de cinema social. Trabalha-se com atores pouco experientes, a quem se pede que constituam basicamente corpos disponíveis à construção da imagem. O diretor Andrés Rodriguez demonstra prazer em esticar cenas de pouca função dramática pelo potencial de captar uma bela luz, um raio de sol entrando pela janela, ou uma sombra expressiva na rua. Ao invés de funcionar como meio ou linguagem, a contemplação se converte numa finalidade em si própria.

O espectador se encontra diante de inúmeras sequências onde o silêncio é desprovido de tensão, de urgência ou objetivos. Héctor (Héctor Ramos) revela aos poucos o intuito verídico de seu retorno: ele busca de apossar dos papéis de propriedade da casa onde vivem os familiares. Entretanto, até chegar neste ponto, o homem paira entre a casa e o trabalho braçal, e então os pequenos comércios da cidade, como um fantasma, um zumbi. A vontade de evitar artificialidades e idealizações oferece um cinema seco, frio. Trata-se do corpo pelo corpo, a imagem pela imagem.

Os sentidos se traduzem numa superficialidade imediata, o que resulta em sua principal qualidade (a humildade, a sinceridade) e em sua maior fraqueza (a previsibilidade das formas e do discurso).

Caso fosse realizado uns 25 anos atrás, talvez a mesma obra surtisse um impacto considerável pela maneira como maneja, com certa destreza, esses códigos da representação da miséria econômica e psicológica, no meio-termo entre a cumplicidade e o distanciamento voyeurista. O olhar da direção se posiciona perto deste homem, porém não a ponto de captar hesitações, de compreender sua psicologia. Ironicamente, este filme lentíssimo poderia ser descrito como uma obra de ação, no sentido estrito de captar apenas aquilo capaz de ser exteriorizado pelos personagens, e captado pela câmera.

Esqueça portanto as poesias, metáforas, subentendidos, fricções da montagem, utilizações inesperadas de som. Os sentidos se traduzem numa superficialidade imediata, o que resulta em sua principal qualidade (a humildade, a sinceridade) e em sua maior fraqueza (a previsibilidade das formas e do discurso). Aqui, o ponto de partida coincide com o ponto de chegada: parte-se da ideia prévia de que a desigualdade social provoca o desgaste nos relacionamentos para então, 76 minutos depois, chegar à mesma conclusão. Avança-se pouco em termos de reflexão, ou na mínima tomada de riscos aguardada de um diretor estreante.

O cinema latino-americano foi muito treinado, em especial pelos grandes festivais europeus, a formatar sua produção de acordo com uma representação modesta e contida da pobreza de seu país. Cannes, Berlim e Veneza já recompensaram inúmeras vezes as iniciativas onde a pequenez das ambições parecia condizer com as limitações estruturais desta origem. Havia um paternalismo na estratégia de sugerir aos pequenos que se contentassem em ser exatamente assim, limitados, humildes, sem alçar voos mais ferozes. A delicadeza, neste caso, seria uma força e uma fraqueza.

Ora, nos tempos de tantas obras brasileiras, chilenas, argentinas e colombianas se arriscando pelo horror, pelo absurdo, pela ficção científica, o simples realismo social stricto sensu soa redutor, anacrônico. Recentemente, nossas representações políticas miram a distopia (Bacurau), a poesia profunda (Clara Sola), o simbolismo (Casa de Antiguidades), a sexualidade bruta (As Filhas do Fogo), o absurdo corrosivo (A Garota de Fogo). Há mais do que a pretensão objetificante de abrir a câmera e filmar o mundo da maneira mais próxima à realidade supostamente documental.

Essa pode parecer uma implicância rígida demais com Roza. Há qualidades evidentes em cenas específicas, além de uma coesão e coerência da mise en scène que merecem ser destacadas. No entanto, toma-se o resultado, neste texto, por representante de uma tendência mais ampla do que este caso pontual. Seria exagerado imputar à obra guatemalteca-mexicana o desgaste responsável por um grupo muito maior de produções. Em paralelo, pode-se argumentar que o cineasta tenha experimentado dentro de um formato conhecido — e que obrigação teria ele em buscar formas subversivas, ousadas, desde o primeiro longa-metragem? Os argumentos se sustentam. No entanto, o resultado soa como uma experiência antiquada de representação do mundo. Um cinema que se apequena, ao invés de um cinema pequeno.