A Noite do Dia 12 parte de um crime real jamais solucionado. Quando voltava para casa, depois de encontrar as amigas, Clara Royer (Lula Cotton-Frapier) foi abordada por um homem misterioso, que a incendiou e deixou o corpo exposto numa praça pública. Apesar dos esforços de diversos investigadores, e do encontro com meia dúzia de suspeitos dotados de motivos plausíveis para praticar o crime, nenhuma evidência foi suficiente para determinar o verdadeiro responsável.

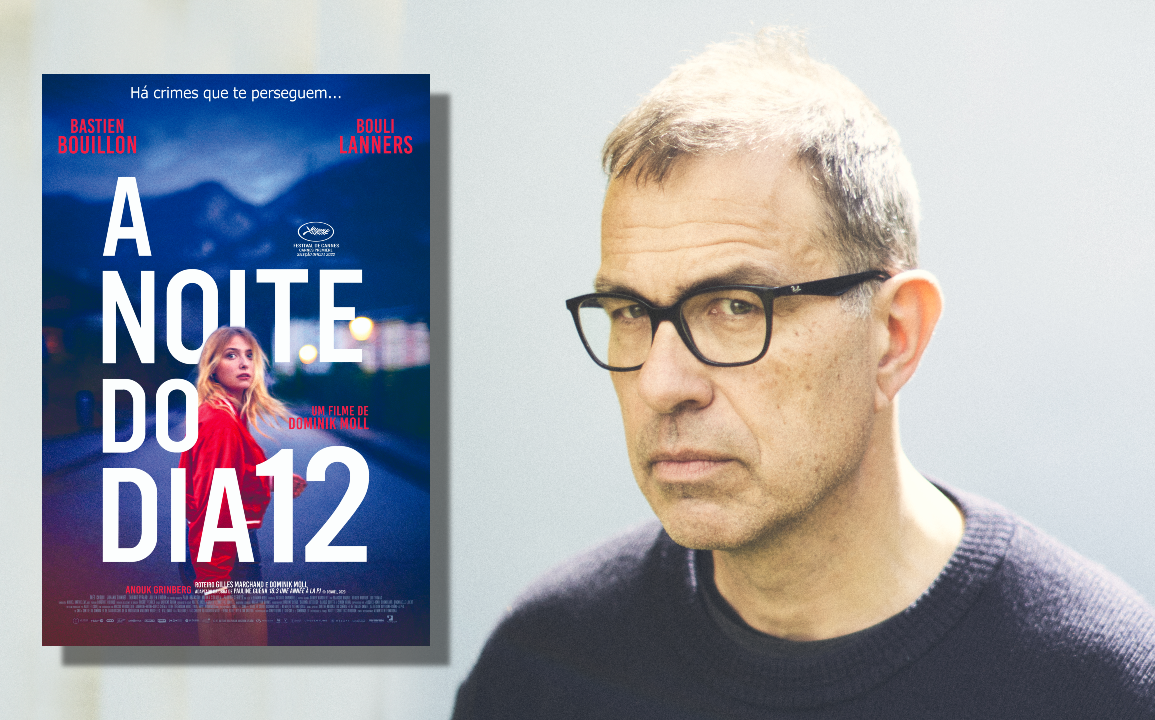

Este é o ponto de partida do cineasta Dominik Moll, que busca compreender como os casos sem solução marcam a carreira de alguns policiais pelo resto da vida. O roteiro investiga em particular os esforços do introvertido Johan (Bastien Bouillon), assim como do colega Marceau (Bouli Lanners) e de algumas colegas mulheres que chegam para transformar este ambiente tipicamente masculino.

O longa-metragem foi o grande vencedor da cerimônia do César, principal prêmio do cinema francês, levando os troféus de melhor filme, diretor e ator coadjuvante, além de se tornar um sucesso de bilheteria em seu país. Em entrevista exclusiva ao Meio Amargo, Moll discute a responsabilidade ética de abordar uma tragédia verídica; seu desgosto pela exploração sádica da morte alheia e as relações de gênero inerentes ao caso:

Hollywood nos acostumou aos investigadores heroicos que ficam obcecados por um caso, perdem a cabeça, não conseguem mais dormir. Não é o caso de Johan, que investiga tranquilamente esta história.

Dominik Moll: É certo que nós também temos nossa parcela de influência dos suspenses policiais norte-americanos, mas somos igualmente influenciados pelos romances policiais franceses. Eu sou grande fã de Jean-Pierre Melville, por exemplo. Os personagens dele geralmente são durões, brutos, falam pouco. Eles funcionam como um monolito, e guardam os sentimentos para si. Mas eu enxergo Johan como alguém que tenta conter suas emoções para fazer bem o trabalho.

Ele é o contrário de Marceau, que não consegue lidar com suas emoções, e transborda por todos os lados. Ele sai dos trilhos e bate num suspeito, algo que evidentemente não poderia fazer. Talvez isso pudesse acontecer a Johan, mas para evitar esta derrapada, ele coloca limites muito fortes para si próprio. Isso se traduz num respeito rígido aos procedimentos, nos exercícios no velódromo para aliviar a tensão que acumula, e pela escolha de não ter vida familiar. Vemos o apartamento sempre vazio, com poucos móveis. O trabalho e a vida familiar não são compatíveis para ele. Ele cria barreiras para si, no intuito de evitar os passos em falso.

Conhecemos melhor a vida privada dos investigadores coadjuvantes, ao invés daquela do herói. Essa é outra raridade no gênero.

Dominik Moll: É verdade. Junto de Gilles Marchand, com quem escrevi o roteiro, discutimos o personagem de Alain Delon em O Samurai (1967), que não é um filme policial, longe disso, mas nos serviu de exemplo. Também não sabemos quase nada dele, exceto pelo que vemos na tela. Descobrimos apenas o que ele transparece pelo olhar. Podemos projetar ainda mais coisas neste herói do que se soubéssemos todas as informações. Numa primeira versão do roteiro, tínhamos incluído de maneira clássica alguns elementos que explicavam porque ele era tão solitário. Mas logo percebemos que, ao invés de aprofundar o personagem, isso o tornava mais frágil. A limitação de dados sobre ele o transformava numa figura ainda mais intrigante e interessante.

Como se sentiu diante da responsabilidade ética de lidar com um caso real não-solucionado? Sobretudo no que diz respeito aos familiares e pessoas próximas de Clara?

Dominik Moll: É uma boa pergunta. Quando nos apropriamos de uma história real, sempre pensamos em como os próximos vão reagir. Num momento inicial, lidamos com a história como se fosse uma ficção. Afinal, ela é baseada num livro, mesmo que seja uma escrita documental a respeito de várias investigações. Este é apenas um dos casos citados no livro, e não buscamos conhecer mais do que aquilo que constava nas poucas páginas dedicadas a esta tragédia. Não fomos atrás dos policiais verdadeiros que investigaram esta história, nem dos parentes. Eu nunca pensei que o filme teria uma repercussão tão grande. Para ser sincero, pensei: “Os familiares provavelmente nem vão ouvir falar deste projeto”. Foi meio covarde, eu sei. Mesmo assim, o receio ficou na cabeça.

Havia uma grande questão: deveríamos mostrar o assassinato ou não? Decidimos mostrá-lo, porque nos pareceu fundamental transmitir a violência que ocorreu. Mas de que maneira mostrá-lo? Era preciso ter atenção para que o filme não se tornasse voyeurista, nem condescendente. Era uma linha muito delicada. Não tentamos entrar em contato com os familiares, até porque este caso era público, e retratado no livro de Pauline Guéna. Na cerimônia dos Césars, durante o discurso, lembrei que havia uma vítima real por trás dessa história, e citei o nome dela. Os pais me ligaram uma semana depois para me agradecer de ter honrado a memória dela. Eles me disseram que tinham visto o filme, e ficaram muito comovidos. Foi um alívio para mim. É ótimo que a obra possa ajudar no sofrimento e na dor deles.

Você disse numa entrevista anterior que repudia completamente o prazer da violência. Como decidiu, junto ao diretor de fotografia, a melhor maneira de mostrar o corpo carbonizado?

Dominik Moll: Estudamos fotografias reais de corpos queimados. Pode ser estranho dizer isso, mas já que era preciso reproduzir esta cena, fizemos nossa pesquisa para saber qual aparência o cadáver teria. Vimos corpos queimados no México, frutos de acertos de contas entre traficantes, por exemplo. A posição dos corpos queimados vivos é insuportável de assistir. Por isso, escolhemos mudar um pouco isso, e colocá-la numa posição quase adormecida, ao invés de um espetáculo do sofrimento que ela sofreu. Não queríamos que fosse explícito, nem chocante.

Claro, é melhor enfrentar a violência no cinema do que na vida, mas quando sinto que a violência existe apenas para me chocar de maneira gratuita, e que o diretor manifesta um prazer sádico de ir a fundo nessa representação, fico muito incomodado. Por isso, para a cena do assassinato, alternamos entre planos muito próximos dos olhos, do isqueiro, e depois um plano aberto, fixo e distante do ocorrido. Assim, não acrescentamos muitos efeitos, e deixamos o acontecimento adquirir um caráter mais fatual. Não temos som direto, nem gritos. Os ruídos desaparecem, e a trilha sonora entra no lugar. Tomamos estas precauções.

Por que decidiu mostrar Johan voltando ao caso três anos mais tarde, mesmo que os novos esforços não tenham surtido efeito na descoberta do culpado?

Dominik Moll: Era importante mostrar que, três anos mais tarde, Johan ainda está consumido e assombrado pelo caso e pela vítima. Quando ele se encontra diante da juíza, temos a impressão de que ele abandonou essa história, e se sente fracassado. Ele acredita que talvez tenha feito um trabalho ruim. Mas o apelo da nova juíza desperta uma nova energia para retornar as investigações. O que me interessava nesta história era entender de que maneira os policiais lidam com a frustração de não resolverem alguns casos — especialmente quando eles duram vários anos.

Conversei recentemente com uma comissária de polícia, convidada a um programa de televisão para compartilhar com os repórteres o “caso da sua vida”. A televisão esperava alguma história espetacular, de quando conseguiram resolver um crime difícil. Pelo contrário, ela disse que os casos da vida dela eram os que nunca conseguiu resolver, porque eles ainda a atormentavam, e ela não ficava em paz. A rede de televisão ficou frustrada, porque estava procurando um episódio heroico.

Um fator determinante no filme é o anúncio, desde o primeiro minuto, que o culpado não será encontrado. A experiência seria muito diferente caso descobríssemos apenas no final, por exemplo. Por que decidiu compartilhar esse dado com o espectador no início?

Dominik Moll: Para mim, esta é uma maneira de ser honesto com o espectador, e deixar claro que este não será o objetivo principal do filme. Assim, ele pode prestar a atenção em tudo o que ocorre ao redor. Normalmente, a relação é muito cômoda: nós nos sentamos, assistimos à investigação com a certeza de que, no final, alguém virá para nos dar a resposta de quem foi o assassino. Aqui, o fato de que nunca saberemos torna o espectador mais atento a cada suspeito. Talvez um daqueles suspeitos seja o assassino. Eu não sei, nem os policiais sabem.

Mas prestamos mais atenção a cada detalhe, que pode nos indicar alguma incoerência na fala de um, ou algo estranho no comportamento de outro. Esta estrutura torna o espectador ativo. É lógico que toda a ficção implica numa parcela de manipulação, mas eu não queria enganar o espectador, dando a entender que revelaria uma verdade, para no final, dizer: “Surpresa! Te peguei! Não sabemos quem é o culpado”. Prefiro seguir a narrativa em cumplicidade com o espectador, junto dele.

Como lida com as questões de gênero? Afinal, esta é uma história de feminicídio narrada pela perspectiva dos policiais homens, ao invés da melhor amiga ou da policial feminina que se junta ao grupo mais tarde, por exemplo.

Dominik Moll: O tema do feminicídio e das relações entre homens e mulheres não surgiu para mim como motivo inicial ao contar essa história. É lógico que percebemos esta configuração rapidamente, mas a princípio, o que me interessava era realmente a questão de policiais lidando com casos sem solução. Mesmo assim, compreendemos que este não era um caso qualquer, e sim a morte de uma jovem mulher. A polícia é um universo muito masculino — a polícia judicial é composta quase unicamente por homens.

Era ainda mais interessante compreender de que maneira a violência praticada por outros homens afetaria estes policiais, também homens. Eles questionariam suas atitudes, sua masculinidade? Queria ver como Johan evoluiria durante a investigação, tornando-se mais atento às palavras das mulheres, fossem elas a melhor amiga da vítima ou a juíza. Eu também faço destas questões as minhas, enquanto homem: por que a grande maioria dos atos de violência, desde as guerras aos crimes urbanos, é praticada por pessoas do sexo masculino, ao invés de mulheres? Quando somos homens, isso nos chama a atenção.

Fala-se muito recentemente na proliferação de histórias sobre crimes reais no cinema e no streaming. Pergunta-se se estaríamos desenvolvendo uma relação perversa com a dor dos outros. Diante de tantas possibilidades puramente fictícias, por que nos apropriar de casos verídicos? Como reflete a respeito deste momento?

Dominik Moll: É uma tendência ambígua. Com frequência, nota-se uma fascinação mórbida por parte dos criadores. Eu nunca gostei das histórias de assassinos em série, que me entediam, para ser sincero. A fascinação pelo mal não tem nada de interessante. O que se torna relevante nestes casos é quando o acontecimento nos diz algo a respeito da sociedade em que vivemos. Depende muito da maneira como é tratado, é claro.

Gilles Marchand, que co-escreveu o roteiro, tinha feito para a Netflix uma série documental a respeito do caso Grégory, um dos mais famosos na França, durante os anos 1980. Ele fez um trabalho exemplar: ao invés de buscar novas pistas, preferiu usar esta história para refletir o mau funcionamento da polícia, da justiça e da mídia. O verdadeiro tema dele é a comoção deste episódio na mídia, e a maneira como pessoas inocentes foram acusadas. Quando discutimos nossas falhas enquanto sociedade, vejo um interesse real para a representação no cinema. Se for apenas para testemunhar a maneira horrível como alguém matou e cortou as suas vítimas, chegamos rapidamente a um limite.